ブログ

2025年12月16日 火曜日

歯の詰め物にはどのような種類がある?選ぶときのポイントも

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

虫歯治療や歯の破損修復において、欠かせないのが詰め物です。

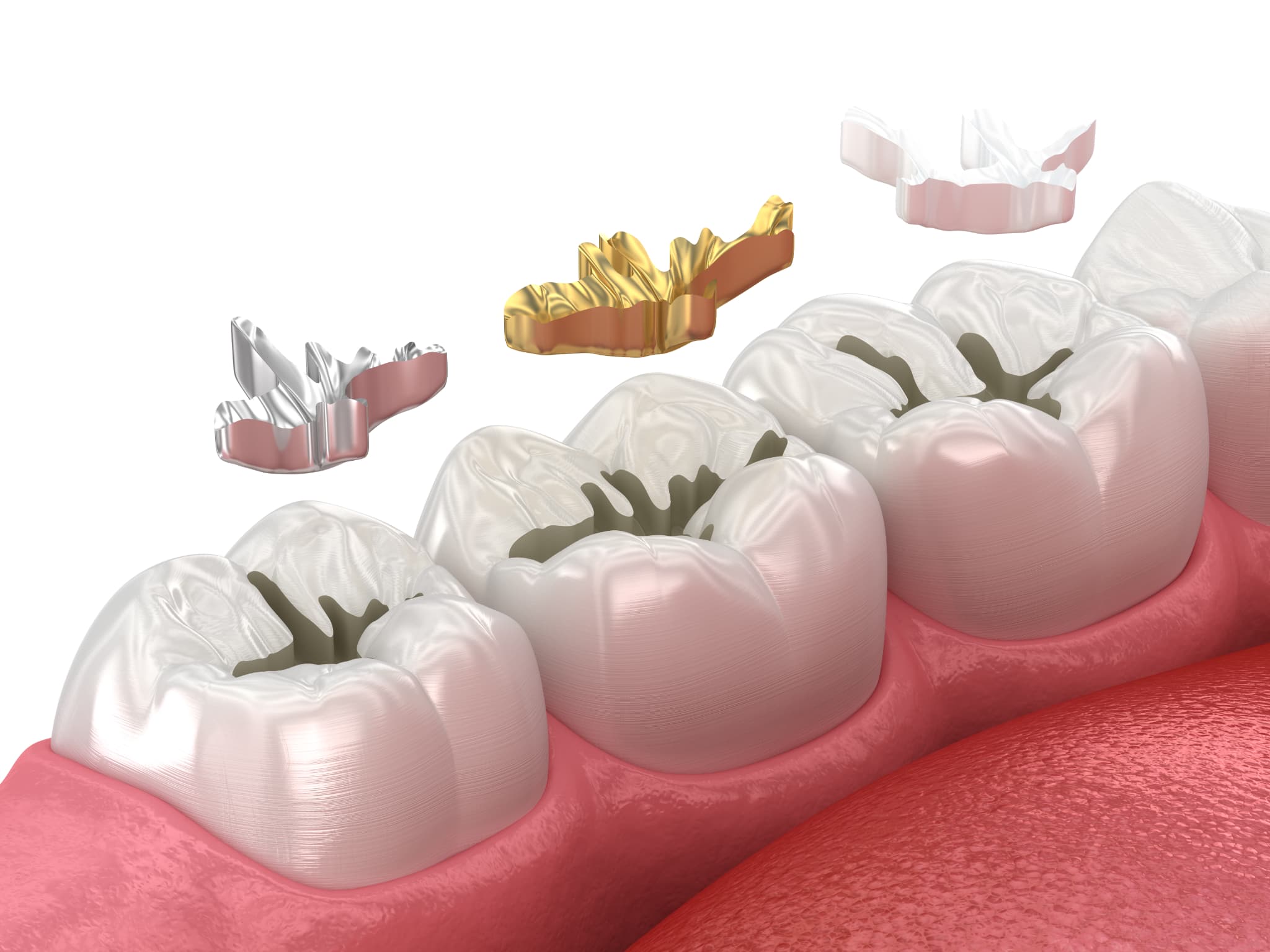

一見するとどれも同じように思えるかもしれませんが、詰め物にはさまざまな種類があり、使用する素材によって見た目・耐久性・費用が大きく異なります。近年では、機能性だけでなく審美性を重視する人も増えており、より自然な見た目の詰め物を希望するケースも多く見られます。

今回は、歯の詰め物が必要となる理由や種類ごとの特徴、選び方のポイントについて詳しく解説します。

歯の詰め物をする主な理由

歯の詰め物は、見た目や機能の回復など、さまざまな目的で使用されます。

歯の機能を回復させるため

歯は、食べ物を噛むだけでなく、発音や表情のバランスにも関わる大切な役割を持っています。虫歯やケガで歯が欠けたり削られたりすると、しっかり噛めなくなったり、噛み合わせが悪くなったりすることがあります。

詰め物は、失われた部分を補い、もとの歯の形や高さに近づけることで、歯の働きを元に戻すために使われます。きちんと噛めるようになると、食事を楽しめるだけでなく、あごや他の歯への負担も減らすことができます。健康な口の環境を保つためにも、詰め物は重要なものなのです。

見た目を改善するため

歯の詰め物は、虫歯で削った部分の見た目をきれいに整えるためにも使われます。

特に前歯や口を開けたときに見える部分には、銀歯などの目立つ素材ではなく、白くて自然な色の詰め物を希望する方が多くなっています。セラミックやレジンなどの白い素材を使うことで、まわりの歯と違和感のない、自然な仕上がりにすることができます。

また、歯の形やバランスを整えることもできるため、笑ったときの印象が良くなり、自信を持って人と接することができるようになります。

歯の詰め物の種類と費用

歯の詰め物には、保険が適用されるものと、自費のものがあります。それぞれ見た目・耐久性・費用に大きな違いがあります。それぞれの特徴を確認して、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

保険診療の詰め物

保険診療では、基本的な機能をしっかりとカバーできますが、使用できる素材には限りがあります。ここでは、保険診療で使われる代表的な2つの素材をご紹介します。

銀歯

銀歯は、銀色の金属で作られた詰め物で、特に奥歯の治療によく使われます。とても硬くて丈夫なので、強い力が加わる奥歯に使用されることが多いです。また、保険が適用されるため、治療費をおさえられるのも大きなメリットです。

ただし、口を開けたときに銀色が目立つことがあるため、見た目を気にする方には不向きかもしれません。さらに、人によっては金属に反応してアレルギー症状が現れることもあるため、心配な方は事前に歯科医師に相談しましょう。

銀歯の費用は3割負担の方なら、1本あたり3,000円〜5,000円程度です。

コンポジットレジン

コンポジットレジンは、白いプラスチック素材です。自然な色をしているので、目立つ部分の治療に使用される傾向があります。小さな虫歯に使われることが多く、歯を削る量が少なくすむのも特徴です。

短時間で治療が終わることが多く、1回の通院で済むケースもあります。保険が適用されるため、費用を抑えられる点も特徴です。

ただし、強度は金属よりも劣るため、奥歯など強い力がかかる場所では欠けたりすり減ったりすることがあります。使う場所や状態に合わせて、歯科医師と相談して決めると安心です。

コンポジットレジンの費用は3割負担の方で、1本あたり1,000円〜3,000円程度と安価です。

自費診療の詰め物

自費診療では、より自然な見た目や高い耐久性を持つ素材を選ぶことができます。費用は高くなりますが、自分に合った仕上がりを希望する方に選ばれています。

オールセラミック

オールセラミックは、金属を一切使用せず、セラミックのみで作られた素材です。自然な透明感と色味があり、審美性を重視したい人に選ばれています。金属アレルギーの心配がなく、変色もしにくいため、長期間にわたって美しさを維持できます。

ただし、保険が適用されないため高額な費用がかかります。オールセラミックの詰め物の費用は、1本あたり4万~8万円程度が一般的です。

ジルコニア

ジルコニアは、セラミックのなかでも特に硬くて丈夫な素材です。見た目は白く自然で、強く噛む力がかかる奥歯にも安心して使えます。耐久性に優れており、割れにくいのが大きな特徴です。金属を使っていないため、金属アレルギーの症状が現れる心配もありません。

ジルコニアの詰め物の費用は、1本あたり5万〜8万円程度です。

ゴールド

ゴールド(金合金)は、歯とのなじみが良く、長期間使ってもすき間ができにくい素材です。しなやかさと強さを兼ね備えており、奥歯など強い力がかかる場所にも使用できます。また、純度の高い金を使うため、金属アレルギーの症状が現れにくいというメリットもあります。

ただし、金色をしているため、口を開けたときに目立つことがあります。ゴールドを使用した詰め物の費用は、1本あたり6万〜8万円ほどです。

ハイブリッドセラミック

ハイブリッドセラミックは、セラミックと歯科用のレジンを混ぜた素材で、オールセラミックやジルコニアに比べて安価である点が特徴です。噛んだときの衝撃を吸収しやすく、周りの歯を傷つけにくい点もメリットといえるでしょう。

ただし、時間とともに変色したり、すり減ったりすることがある点はデメリットといえます。ハイブリッドセラミックの詰め物の費用は、1本あたり4万〜6万円程度です。

歯の詰め物の選び方

詰め物にはさまざまな種類があり、どれを選べばよいか迷う方も多いと思います。見た目や費用、体質、使う場所などによって、最適な素材は人それぞれです。ここでは、詰め物を選ぶときに考えておきたいポイントを4つご紹介します。

見た目

人と話したり笑ったりしたときに、口元の印象は大きく影響します。前歯や口を開けたときに見える場所は、できるだけ自然な色や形の詰め物を選びたいという方が多いでしょう。

白くて透明感のあるセラミックや、歯に近い色のレジン素材なら、見た目も自然で目立ちにくくなります。

費用

詰め物の種類によって、かかる費用は大きく変わります。保険が適用される銀歯やコンポジットレジンの詰め物は、数千円で治療できることが多く、費用を抑えたい方に選ばれる傾向があります。

一方で、オールセラミックやジルコニアなどの白くて見た目が自然な素材は、保険が適用されないため、1本あたり数万円ほどかかります。無理のない予算のなかで、自分にとって納得のいく治療ができるよう、事前に歯科医院でしっかり相談することが大切です。

金属アレルギーの有無

金属アレルギーのある方は、銀歯などの金属系の詰め物を選択すると、アレルギー反応が出ることがあります。そのため、金属を使用しないオールセラミックやジルコニアなどの素材を選ぶと安心です。安全に治療を受けるためにも、素材選びは慎重に行いましょう。

耐久性

詰め物には毎日の咀嚼で負荷がかかるため、耐久性のある素材を選ぶことが重要です。ジルコニアやゴールドは非常に耐久性が高く、長期間使用しても摩耗しにくいため、奥歯など負担が大きい部位にも安心して使用できます。

一方で、コンポジットレジンやハイブリッドセラミックは、経年劣化や変色が起こりやすいため、定期的なメンテナンスや交換が必要になる場合があります。使用する場所と耐久性のバランスを見ながら選ぶことが大切です。

まとめ

歯の詰め物には、保険が適用されるものから自費のものまで、さまざまな種類があります。自然な見た目に仕上げたい方、できるだけ長持ちするものを選びたい方、費用をおさえたい方など、人によって重視するポイントはさまざまです。

どの詰め物が自分に合っているのかを判断するには、見た目・強さ・費用・体質など、いろいろな面から考えることが大切です。歯科医師に相談のうえ、ご自身に合ったものを選択しましょう。

審美歯科治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年12月9日 火曜日

前歯が虫歯になったらどう治療する?治療法や予防法も紹介

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

前歯は口元の印象を大きく左右するため、虫歯になると見た目や発音などさまざまな面に影響を及ぼす可能性があります。虫歯は初期の段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行していることも少なくありません。

特に、前歯の裏側や歯と歯の間は、発見が遅れやすい部位です。虫歯が進行すると治療が複雑になり、通院回数や費用が増えることも考えられます。

この記事では、前歯が虫歯になる原因や治療方法、さらに虫歯を防ぐための予防策について、わかりやすく解説します。

前歯が虫歯になる原因

虫歯は、口腔内の細菌によって糖分が分解されて発生する酸により、歯が溶かされて発生します。人間の唾液には自浄作用や再石灰化作用があり、お口の中の汚れを洗い流す役割を担っています。

しかし、甘い食べ物や飲み物を頻繁に口にする場合には、口腔内が酸性に傾きやすくなり、脱灰が進みます。前歯の根元は歯垢が溜まりやすく、酸による影響を受けやすいといえるでしょう。

また、就寝中は唾液の分泌量が減少し、細菌が繁殖しやすい状態になります。そのため、寝る前にしっかりと歯磨きできていない場合や甘い食べ物や飲み物を摂取している場合、虫歯が進行しやすいです。

前歯の虫歯を放置するリスク

前歯に発生したものに限らず、虫歯は初期段階では目立った自覚症状が現れにくいです。このため、進行してから気づく方も少なくありません。また、痛みがないからと放置する方もいるでしょう。

しかし、前歯の虫歯を放置すると、見た目や機能だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、前歯の虫歯を放置するリスクについて解説します。

見た目が悪くなる

前歯は口を開けたときに最も目立ちやすい部分です。早期に虫歯を治療しなかった場合、虫歯が徐々に進行して歯が茶色や黒色に変色したり、大きく欠けたりします。

虫歯の見た目が気になり、人前で笑うのを控えるようになる方も少なくありません。仕事や日常生活における人とのコミュニケーションにも影響が出る可能性があります。

歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす

前歯の虫歯を放置すると、虫歯が進行して歯が欠けたり抜けたりすることがあります。歯が欠けたり抜けたりすると、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼし、全体のバランスを崩すことにつながります。

また、歯並びが乱れるとさらにブラッシングがしにくくなり、虫歯のリスクが高まります。

痛みが強くなる

虫歯の初期段階では、痛みを感じることはほとんどありません。

しかし、虫歯が進行して神経に近づくにつれて、ズキズキと強い痛みが発生するようになります。放置すると、痛みが夜間の睡眠を妨げるようになるかもしれません。

歯を失うリスクが高まる

虫歯が神経にまで達すると、神経を取り除く根管治療が必要になります。根管治療を行って歯を残せたとしても、歯の神経や血管を除去するため脆くなり、破折のリスクが高くなります。

また、根管治療を行っても歯を残せなくなったり、根管治療後に歯を失ったりする可能性も高くなってしまいます。

虫歯菌が全身の健康に悪影響を及ぼす

虫歯が悪化していくほど、口内の虫歯菌の数は増加していきます。この影響で虫歯菌が作り出す毒素が血流に乗り、全身を巡ることで、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

虫歯菌が引き起こす全身疾患は、心疾患、脳卒中、糖尿病、肺炎などが挙げられます。特に、高齢者の場合には、誤嚥性肺炎のリスクが高まるでしょう。

前歯が虫歯になったらどうやって治療する?

前歯にできた虫歯は、他の歯と同様に段階的に進行し、その進行度に応じた治療が行われます。前歯の虫歯治療では、見た目の美しさと機能性の両立が求められるため、使用する材料や治療方法に工夫がなされます。

ここでは、前歯の虫歯治療法を段階別に解説します。

初期の虫歯の治療法

前歯の虫歯が浅い場合、虫歯部分を削って取り除いたあと、レジンという歯科用プラスチックで詰める治療が一般的です。レジンは天然歯に近い色をしており、治療跡が目立ちにくいという利点があります。

処置は一回で完了することが多く、日常生活への影響も最小限に抑えられます。

中等度の虫歯の治療法

エナメル質や象牙質まで虫歯が進行すると、より大きな範囲の削合が必要になります。自然治癒することはないため、虫歯に侵された歯質を削り取り、詰め物や被せ物で補う必要があります。

虫歯部分を丁寧に削り取り、その大きさに合わせて型取りを行い、最終的に詰め物・被せ物どちらで修復するかを選択します。詰め物・被せ物の素材は保険診療と自由診療で異なりますので、患者様の希望や予算に応じて選びましょう。

重度の虫歯の治療法

神経まで達した虫歯の場合は、根管治療(こんかんちりょう)が必要です。神経を取り除いたあと根管内を洗浄・消毒し、薬剤を詰めて密閉します。根管治療後は被せ物で歯を補う必要があります。

歯を失った場合の治療法

根管治療をしても改善が見込めない場合は、抜歯を選択します。抜歯後は、歯の機能を補うために、ブリッジや入れ歯、インプラントなどの治療法を検討します。

ブリッジは、両隣の歯を削って土台を作り、人工歯を橋のようにかける方法です。短期間で治療が完了し、見た目も自然ですが、両隣の健康な歯を削る必要があります。

入れ歯は取り外し可能な人工歯で、健康な歯にバネを引っかけて固定します。外科手術が不要なため、幅広い年齢の方に選ばれています。

インプラントは、外科手術で顎の骨に人工歯根を埋め込み、その上に人工歯を取り付ける方法です。顎の骨に人工歯根を埋め込むため、周りの歯に負担をかけません。また、天然歯に近い噛み心地と見た目を得られます。ただし、手術が必要で治療期間が長くなり、費用も高額になりがちです。

前歯が虫歯になるのを防ぐにはどうしたらいい?

前歯が虫歯になるのを防ぐには、正しいセルフケアと生活習慣の改善が不可欠です。特に、前歯は目につきやすい部分であるため、虫歯を予防する意識を高め、日々のケアに取り組むことが重要です。

ここでは、前歯が虫歯になるのを防ぐための具体的な方法を紹介します。

毎日の丁寧な歯磨き

虫歯予防において最も基本となるのは、毎日の丁寧な歯磨きです。前歯は目に見えて確認しやすい箇所ですが、歯と歯の間や歯ぐきとの境目には汚れが残りやすいです。これらの部分は虫歯菌の温床となりやすいため、意識して磨く必要があります。

特に、歯ブラシを歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、小刻みに動かすことでプラークを効果的に除去できます。

また、歯ブラシだけでは落としきれない汚れもあります。デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、歯と歯の間、特に前歯の裏側などの狭い部分に付着したプラークもしっかりと除去できます。

デンタルフロスは、歯と歯の間に挿入し、前後にやさしく動かすと、歯にぴったりと密着したプラークを効率よく取り除くことができます。歯間ブラシは、歯と歯の間に余裕がある場合に使用するアイテムです。

食生活の見直し

前歯の虫歯を防ぐためには、食生活を見直すことも非常に重要です。甘いお菓子やジュースなど、糖分を多く含む食べ物の過剰摂取を控え、規則正しい食事を心がけるとよいでしょう。

また、噛む回数を増やすことで、唾液腺を刺激して唾液の分泌を促せます。唾液には、口腔内の細菌を洗い流す働きや、食べカスを溶かす作用があります。さらに、唾液には虫歯菌の働きを抑制する効果もあります。よく噛むことで、これらの唾液の作用を有効に活用できるでしょう。

フッ素を取り入れる

フッ素には、歯の再石灰化を促進し、初期の虫歯を修復したり、歯質を強化して虫歯の発生を阻止したりする働きがあります。毎日フッ素入り歯磨き剤で歯を磨くと、再石灰化を促しやすくなり、虫歯の予防につながります。

歯科医院の定期検診では高濃度のフッ素塗布が行われますので、虫歯予防のためにも検討すると良いでしょう。

定期的な歯科検診

見た目では分かりづらい小さな虫歯も、歯科医院での検診によって早期に発見・対処できます。自覚症状がない段階で自分で虫歯に気づくのは難しいため、定期的なチェックを習慣にしましょう。

また、クリーニングを受けることで、歯磨きだけでは落としきれない汚れや歯石も除去でき、お口全体の健康維持に役立ちます。

まとめ

前歯は、虫歯になりやすい部位のひとつです。前歯にできた虫歯を放置すると、歯が欠けたり、抜けたりするリスクがあります。また、放置すると全身に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

そのため、前歯に虫歯ができた場合は速やかに治療を受けることが重要です。

前歯の虫歯治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年11月25日 火曜日

歯のクリーニングはどれくらいの頻度で受けるべき?行う内容も解説

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

歯の健康を保つためには、毎日のブラッシングが基本ですが、それだけでは取り切れない汚れや歯石が少しずつ蓄積していきます。そこで重要になるのが、歯科医院で受ける歯のクリーニングです。

歯科クリーニングは、虫歯や歯周病の予防はもちろん、口臭の改善や見た目の美しさを保つためにも効果的なケア方法です。

しかし「どのくらいの頻度で通えばいいのか」「どんな処置が行われるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、歯のクリーニングを受ける理想の頻度や行われる内容について解説します。歯のクリーニングを受けるメリット・注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

歯のクリーニングはどれくらいの頻度で受けるべき?

歯科でのクリーニングは大切とわかっていても「自分の場合はどのくらいの間隔で通えばいいのだろう」と迷う方は少なくありません。実はその頻度はすべての方が同じではなく、口腔内の状態や生活習慣によって異なります。

一般的には3〜6ヶ月に1回が目安

歯のクリーニングは、多くの場合3〜6ヶ月に1回の頻度で受けることが推奨されています。この期間は、歯石やプラークが再び蓄積し始めるタイミングとされており、定期的にクリーニングを受けることで虫歯や歯周病の予防効果を高めることができます。

とくに初期の歯周病や軽度のトラブルは、自覚症状がほとんどないため、定期的に通院してチェックしてもらうことが重要です。

セルフケアができている方

日常の歯磨きが丁寧で、デンタルフロスや歯間ブラシも取り入れたセルフケアが習慣になっている方は、6ヶ月に1回でも十分な場合があります。歯科検診で問題がなければ、年に2回のペースで口腔内のチェックとクリーニングを受けることで、良好な状態を維持できます。

ただし、セルフケアができているからといって完全に歯石を防げるわけではありません。毎日のケアで落としきれない細かい汚れや、着色などを除去するためにも、定期的にプロによるメンテナンスを受けることが大切です。

虫歯や歯周病になりやすい方

虫歯ができやすい、もしくは歯周病のリスクが高いと診断されている方は、1〜2ヶ月に1回の頻度でクリーニングを受けるのが理想的です。

これらの疾患は進行しても痛みが出にくく、気づいたときには症状が進んでいるケースが多いため、短い間隔で歯科医院を受診することが推奨されます。歯科医師による定期的なチェックと組み合わせてクリーニングを受けることで、早期発見と治療につなげることができます。

特に歯周病は慢性化しやすいため、定期的に歯科医院でスケーリングを受けることが重要です。リスクが高い方ほど、こまめな受診が健康な歯を守るカギとなります。

喫煙習慣がある方

喫煙は口腔内の健康に大きな影響を及ぼします。タバコに含まれる有害物質は、歯茎の血流を悪化させ、免疫力を低下させるため、歯周病の進行を早める原因となります。また、ヤニによって見た目や印象にも影響を及ぼします。

喫煙者の場合、歯周病が進行していても出血や腫れといった症状が出にくく、自覚しないまま悪化することが少なくありません。そのため、1〜2ヶ月に1回を目安に歯科医院を受診し、歯や歯茎の状態を継続的にチェックしてもらうことが重要です。

歯のクリーニングで行う内容

歯科でのクリーニングは、ただ歯をきれいにするだけではありません。歯や歯茎の健康を守るために、専門的な処置がいくつか組み合わされています。ここでは、歯のクリーニングで行う内容について解説します。

スケーリング

スケーリングは、歯の表面や歯と歯ぐきの境目に付着した歯石やプラークを、専用の器具で取り除く処置です。歯石は一度ついてしまうとブラッシングでは落とせず、細菌の温床となって虫歯や歯周病を引き起こす原因となります。

スケーリングでは、超音波スケーラーを使って硬くなった歯石を振動と水流で効率よく除去します。痛みはほとんどなく、処置後は歯の表面がなめらかになり、汚れの再付着を防ぐ効果もあります。定期的にスケーリングを行うことで、口腔内を清潔に保ちやすくなります。

歯面清掃

歯面清掃は、歯の表面に付着した細かな汚れや着色を取り除き、歯を滑らかに仕上げるための仕上げ処置です。専用の研磨ペーストと回転ブラシ、またはラバーカップなどの器具を使用して、歯の表層に残ったバイオフィルムやステインをやさしく除去していきます。

この工程によって、歯の表面にツヤが出て、汚れの再付着も抑えられるようになります。スケーリングで取り切れなかった微細な汚れを除去する意味でも重要であり、見た目の清潔感を高める効果もあります。痛みはほとんどなく、心地よいと感じる方も多い処置です。

ブラッシング指導

歯のクリーニングでは、歯石や汚れの除去だけでなく、自宅でのケアを向上させるためのブラッシング指導も行われます。人それぞれ歯並びや噛み合わせが異なるため、磨き残しが出やすい場所も異なります。

歯科衛生士が実際の磨き方をチェックし、歯ブラシの持ち方や角度、力加減、歯間ブラシやデンタルフロスの適切な使い方などを丁寧にアドバイスしてくれます。正しいブラッシングの仕方を身につけることで、セルフケアの質が高まり、虫歯や歯周病の予防効果も格段に向上します。

フッ素塗布

フッ素塗布は、歯の表面に高濃度のフッ素を塗布し、エナメル質を強化することで虫歯の発生を防ぐ処置です。クリーニング後の清潔な状態で塗布することで、フッ素がより効果的に歯に浸透し、再石灰化を促進します。

処置は数分で完了し、痛みもなく簡単に行えます。定期的にフッ素塗布を受けることで、日々のセルフケアだけでは防ぎきれない虫歯への備えとなります。

歯のクリーニングを受けるメリット

歯のクリーニングは、歯をきれいにするだけの処置ではありません。定期的に受けることで、口腔内の健康を保ち、全身のコンディションにも良い影響を与えるなど、さまざまなメリットがあります。以下では、その主なメリットについて詳しくご紹介します。

虫歯や歯周病の予防につながる

歯のクリーニングによって、毎日の歯磨きでは落としきれない歯垢や歯石が除去され、口の中の細菌量が大きく減少します。これにより、虫歯や歯周病の発症リスクが下がり、将来的に歯を失うリスクも軽減されます。

特に歯と歯ぐきの間にある歯周ポケット内に汚れが溜まると、自覚症状がないまま病気を進行させることがあるため、プロによる定期的なケアが重要です。予防のために通う習慣は、治療のために通うよりも時間も費用も抑えられ、結果的に大きなメリットとなります。

口臭予防につながる

口臭の原因の多くは、口腔内に残った汚れや細菌の繁殖によるものです。特に歯石や歯周病があると、細菌が出すガスによって不快なにおいが生じやすくなります。

歯のクリーニングでは、こうしたにおいの元となる汚れを徹底的に除去できるため、口臭の予防や改善に高い効果が期待できます。

見た目が改善する

日常生活で摂取するコーヒーや紅茶、赤ワイン、カレーなどは、少しずつ歯に着色汚れを蓄積させていきます。

歯のクリーニングでは、こうした表面のステインを専用の器具でやさしく取り除くことができるため、本来の自然な白さを取り戻すことが可能です。ホワイトニングとは異なりますが、定期的なケアによって歯が清潔で明るい印象になり、顔全体の印象もすっきり見えるようになります。

全身の健康維持につながる

近年では、口腔内の健康が全身の健康と密接に関係していることがわかってきています。特に歯周病は、糖尿病や心疾患、誤嚥性肺炎などの全身疾患と関連があるとされており、放置することで体のさまざまな部分に悪影響を及ぼす可能性があります。

歯のクリーニングを定期的に受け、歯周病の進行を防ぐことができれば、全身の健康リスクを抑える効果も期待できます。健康寿命を延ばすためには、口腔ケアも重要なのです。

歯のクリーニングを受ける際の注意点

歯のクリーニングは口腔内を清潔に保つうえで非常に有効な処置ですが、施術を受けたあとは一時的に気をつけておきたいポイントもいくつかあります。ここでは、クリーニング後に意識しておくべき注意点を確認しておきましょう。

着色しやすい飲食物を避ける

クリーニング直後の歯の表面は、歯石や汚れが除去されて滑らかになっている反面、再び着色しやすい状態にもなっています。

とくにコーヒーや紅茶、赤ワイン、カレーなど色素の強い飲食物は、歯に色が沈着しやすくなるため、施術後24時間程度はなるべく控えるのが望ましいとされています。また、喫煙も歯に着色を残す原因となるため、可能であればクリーニング後は避けたほうが良いでしょう。

せっかくきれいになった歯を長く保つためには、食習慣にも注意を払うことが大切です。

一時的に知覚過敏の症状が現れることがある

クリーニングで歯石や汚れが取り除かれると、それまで覆われていた歯の根元が露出し、一時的にしみるような感覚が出ることがあります。これは知覚過敏と呼ばれるもので、冷たい飲み物や風などの刺激に対して歯が敏感になる症状です。

ほとんどの場合、数日から1週間ほどで自然に治まりますが、痛みが強い場合や長引く場合には歯科医院で相談しましょう。

自宅でのケアも欠かさずに行う

歯のクリーニングはあくまでプロによる補助的なケアで、重要なのは毎日の歯磨きを継続することです。

いくら歯科医院で汚れを取り除いても、日々のケアが不十分であれば、すぐに元の状態に戻ってしまいます。特に歯と歯の間や歯ぐきの境目など、磨き残しやすい部分を意識して丁寧にケアすることが大切です。

定期的なクリーニングとあわせて、自宅でのケアをしっかり行うことで、健康な歯を長く保つことができます。

まとめ

歯のクリーニングは、虫歯や歯周病の予防だけでなく、口臭の軽減や見た目の改善、さらには全身の健康維持にも役立つ重要なケアです。一般的には3〜6ヶ月に1回の頻度が目安とされていますが、自身のリスクや生活習慣に応じて、適切な間隔で受けることが大切です。

治療より予防が現代の歯科医療の基本です。将来にわたって自分の歯で食事を楽しむためにも、定期的なクリーニングを生活の一部として取り入れていきましょう。

お口の健康を守りたいとお考えの方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年11月18日 火曜日

ブリッジ治療後に口臭がする?原因と対策を徹底解説

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

歯を失った際の治療法のひとつにブリッジ治療があります。見た目も自然で、しっかり噛めるという利点があるため、多くの方が選択する治療法です。

しかし、なかには「ブリッジにしてから口臭が気になるようになった」という方もいるでしょう。口臭は日常生活において気になる悩みのひとつであり、人との会話や仕事にも影響を及ぼすことがあります。

今回は、ブリッジが口臭の原因になることがあるのか解説します。口臭を確認する方法や対処法についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

歯のブリッジとは

ブリッジとは、失った歯の両隣にある歯を土台にして、橋をかけるように人工の歯を装着する治療方法です。

見た目が自然で、しっかり噛めることから、現在でも多くの患者さんに選ばれています。固定式のため、使用中にずれることがなく、食事や会話にも支障をきたしにくいのが特徴です。

ただし、ブリッジにはいくつかの注意点もあります。まず、健康な隣の歯を削って土台にしなければならないため、その歯に負担がかかります。

また、人工歯の下や支台歯の周囲は構造上、清掃が行き届きにくく、食べかすや歯垢がたまりやすい箇所となります。これにより、虫歯や歯周病、さらには口臭の原因にもなりかねません。

ブリッジ治療後は適切なケアと定期的なメンテナンスが不可欠です。治療後も長く健康な口内環境を保つために、正しい知識と習慣を身につけることが大切です。

ブリッジが原因で口臭が強くなることはある?

ブリッジを装着したあと「以前より口臭が気になるようになった」と感じる方も少なくありません。実際に、ブリッジは間接的に口臭を引き起こす原因となることがあります。

ブリッジは固定式で、見た目も自然なため、使用していて違和感はあまりありませんが、その構造には注意が必要です。

人工歯の下や支台となる歯の周囲は、歯ブラシが届きにくく、食べかすや歯垢が溜まりやすい場所です。このような汚れが蓄積されると、細菌が繁殖し、揮発性硫黄化合物と呼ばれるにおい成分が発生します。これが不快な口臭につながるのです。

さらに、ブリッジの土台となっている歯が虫歯や歯周病を起こしていると、その症状が進行しても気づきにくく、慢性的な口臭を引き起こすことがあります。特に歯周病による口臭は強く、他人にも気づかれやすいため注意が必要です。

ブリッジそのものがにおうわけではなく、適切な清掃が行われていないことが主な原因です。毎日の丁寧なケアと定期的な歯科医院でのチェックが、口臭の予防につながります。

口臭の原因

ブリッジが原因と思われる口臭でも、実際にはほかのさまざまな要因が関係していることがあります。ここでは、口臭の主な原因を個別に見ていきましょう。

歯磨きができていない

最も基本的な原因は、口腔内の清掃不足です。歯磨きが十分にできていないと、歯の表面や歯と歯の間に食べかすやプラークが残り、細菌が繁殖することで悪臭の原因になります。

特にブリッジ周辺は複雑な構造になっており、通常の歯ブラシだけでは清掃が行き届きにくい場所です。デンタルフロスや歯間ブラシなどを使って、しっかり汚れを取り除くことが重要です。

虫歯や歯周病

虫歯や歯周病は、口臭の代表的な原因のひとつです。虫歯が進行すると、歯の内部で細菌が繁殖し、腐敗臭のようなにおいを発することがあります。

また、歯周病では歯茎から膿が出たり、炎症によって口腔内の細菌が増殖したりすることで、強い悪臭を発することがあります。特に歯周ポケットが深くなると、日常の歯磨きだけでは汚れを取り除くのが難しくなります。そのため、早期発見と治療が重要です。

舌苔

舌の表面に白や黄ばんだ汚れが付着していることがあります。これは舌苔(ぜったい)と呼ばれ、口臭の大きな原因です。

舌苔は、食べかすや細菌、古くなった粘膜などが混ざってできたもので、特に睡眠中など唾液の分泌量が減る時間帯にたまりやすくなります。放っておくと、腐敗したにおいの成分が口臭として現れます。専用の舌ブラシでやさしく清掃することが予防に役立ちます。

喫煙

タバコを吸う人は、非喫煙者と比べて口臭が強くなりやすい傾向があります。タールやニコチンの成分が口内に残ることで独特のにおいが発生するだけでなく、喫煙により唾液の分泌量が減少し、細菌が繁殖しやすい状態になります。

また、歯茎の血流も悪くなり、歯周病のリスクも高まるため、さらに口臭が悪化する可能性があります。口臭が気になる方は、禁煙も検討するとよいでしょう。

食べ物によるもの

にんにくやネギ、アルコールなど、においの強い食品を摂取したあとは、一時的に口臭が強くなることがあります。これらの食品に含まれる成分は、消化・吸収されたのち血液を通じて肺に送られ、呼気として排出されるため、歯を磨いてもにおいが残ることがあるのです。

こうした口臭は一時的なものですが、気になる場合は摂取を控えたり、食後に水を飲んだりするなどの工夫が必要です。

口腔内の乾燥

口の中が乾燥すると、唾液による自浄作用が低下し、細菌が増殖しやすくなります。これが原因で口臭が強くなることがあります。

特に睡眠中やストレスを感じているときには唾液の分泌量が減り、口腔内が乾燥しやすくなります。また、高齢になると自然と唾液量が減少する傾向があるため、加齢による口臭も見逃せません。水分をこまめにとることを心がけましょう。

呼吸器や消化器の疾患

口臭の原因が口の中にない場合、全身の病気が関係していることがあります。たとえば、副鼻腔炎や咽頭炎などの呼吸器系の炎症があると、膿のにおいが息に混ざって口臭として現れることがあるのです。

また、胃の不調や逆流性食道炎など、消化器系の疾患によっても不快なにおいが発生することがあります。このような場合は、歯科ではなく内科の受診が必要になります。

口臭を確認する方法

口臭は自分では気づきにくい問題のひとつです。他人から指摘されるまで自覚できないことも多く、知らないうちに周囲に不快感を与えている可能性もあります。そのため、定期的に口臭を確認する習慣を持つことが大切です。

セルフチェックの方法としては、コップの中に息を吐いて蓋をして数秒後に嗅ぐ、またはデンタルフロスや舌ブラシで取った汚れのにおいを確認する方法があります。また、市販の口臭チェッカーを使うのも一つの手です。

さらに、歯科医院では専用の機器を使って口臭の程度を測定できるため、気になる方は一度受診してみるとよいでしょう。

ブリッジ治療後に口臭が強くなったときの対処法

ブリッジ治療を受けたあとに口臭が強くなったと感じた場合は、放置せずに早めに対策を取ることが重要です。

ブリッジ周辺のブラッシングを徹底する

ブリッジの周囲には食べかすや汚れが溜まりやすいため、通常の歯ブラシに加えて、専用の歯間ブラシやスーパーフロスなどを活用しましょう。ブリッジの構造に合わせて、隙間まで丁寧に清掃することがポイントです。

特に人工歯の下部(ポンティック)に食べかすが残りやすいため、意識的に清掃を行いましょう。歯磨きの方法がわからない場合は、歯科衛生士によるブラッシング指導を受けることが推奨されます。

歯科医院でクリーニングを受ける

定期的に歯科医院でプロによるクリーニングを受けることも、口臭予防には非常に有効です。ブリッジの隙間や歯周ポケットの奥にある汚れは、自宅でのケアだけでは完全に取り除くのが難しい場合があります。

歯科医院では専用の器具を使って徹底的に清掃してもらえるほか、虫歯や歯周病のチェックも同時に行えます。定期的なメンテナンスで口腔内の健康を保ち、口臭のリスクを減らしましょう。

まとめ

歯のブリッジは、失った歯を補うための有効な治療法ですが、その構造上、汚れが溜まりやすく、口臭の原因となることがあります。ブリッジを長く快適に使い続けるためには、毎日丁寧にブラッシングを行うこと、定期的に歯科検診を受けることが不可欠です。

また、口臭の原因にはブリッジだけでなく、虫歯や歯周病、舌苔、口腔内の乾燥、生活習慣や全身の疾患などもあるため、包括的に対策を行うことが大切です。

口臭が気になるときは、自分だけで判断せず、歯科医院で相談することで根本的な改善が見込めます。ブリッジ治療後も清潔な口腔環境を維持しましょう。

ブリッジ治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年11月11日 火曜日

前歯を美しく整えたい!審美歯科でできることやメリットを解説

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

人と接する中で、笑顔はその人の印象を大きく左右します。特に前歯は、笑ったときや会話をするときにもっとも目立つ部分であり、口元の印象を決定づける重要なパーツです。

歯の色が気になる、前歯の形がいびつ、すき間が目立つなど、前歯に関する見た目の悩みを抱えている方は少なくありません。こうした悩みを改善し、より自然で美しい笑顔を手に入れる手段として注目されているのが、審美歯科です。

本記事では、審美歯科がどのようなものか、前歯を美しく整えるためにはどのような治療法があるのか解説します。審美歯科のメリット・デメリットについても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

審美歯科とは

審美歯科とは、歯や口元の機能だけでなく、見た目の美しさに重点を置いた歯科治療の分野です。

従来の歯科治療は虫歯や歯周病といった病気の治療が主な目的ですが、審美歯科では「白く美しい歯にしたい」「前歯の形を整えたい」といった見た目の改善を目的に治療が行われます。特に前歯は他人からの視線を集めやすいため、審美歯科においても重点的にケアされる部位です。

ホワイトニングやセラミック治療、歯列矯正など、患者さんの希望に合わせて多様な治療方法が選択できます。審美性と機能性を両立させることで、健康的で魅力的な口元を目指すのが審美歯科の大きな特徴です。

審美歯科で前歯を美しくする方法

前歯の見た目を改善するために、審美歯科ではさまざまな治療法が用意されています。以下では代表的な治療法についてご紹介します。

ホワイトニング

ホワイトニングは、歯を削ることなく薬剤の力で自然な白さを引き出す方法です。主に過酸化水素や過酸化尿素を含む薬剤を使用し、歯の内部に沈着した色素を分解することで、歯本来の明るさを取り戻します。

前歯は日常的に目に触れるため、少しの変色でも気になるものですが、ホワイトニングによってその悩みを手軽に解消できます。歯科医院で行うオフィスホワイトニングと、自宅で行えるホームホワイトニングがあり、希望やライフスタイルに応じて選択できます。

ただし、人工の歯には効果がないため、事前のカウンセリングが重要です。

セラミック治療

セラミック治療は、天然歯に近い透明感と色調を持つセラミック素材を使い、歯の形や色を美しく整える方法です。歯の形状や位置、色味にコンプレックスを持つ方にとって非常に効果的な治療法といえます。

セラミックは、見た目の美しさに加えて耐久性にも優れています。また、金属を使用しないメタルフリーの治療であれば、金属アレルギーの心配もありません。自分の歯のように自然な仕上がりが期待できるのが、セラミック治療の大きな魅力です。

また、前歯の表面を薄く削り、その上にセラミック製の薄いシェルを貼り付けるラミネートベニアという治療もあります。短期間で歯の形や色、軽度のすき間などを改善できるのが特徴で、歯のつけ爪とも呼ばれることがあります。

ラミネートベニアは、自然な仕上がりを重視する方や、ホワイトニングでは対応しきれない着色や変色に悩む方に選ばれる傾向があります。

ただし、歯をわずかに削る必要があるため、適応や歯の状態によっては別の治療法が推奨されることもあります。

矯正治療

前歯の歯並びに悩みがある場合には、矯正治療が有効です。従来のワイヤー矯正のほか、近年では透明なマウスピースを使った矯正治療など、目立たずに矯正できる方法も増えています。

歯並びが整うことで見た目の美しさだけでなく、噛み合わせの改善や口腔内の清掃性向上にもつながります。特に前歯がねじれていたり、すき間があったりすることでコンプレックスを抱えている方にとって、矯正治療は根本的な解決手段となります。

治療期間は数年かかる場合もありますが、長期的に見れば大きなメリットが得られます。

歯肉整形

美しい前歯を手に入れるためには、歯そのものだけでなく歯ぐき(歯肉)のバランスも重要です。

歯肉整形は、歯ぐきのラインを整えることで、より自然で美しい口元に仕上げる施術です。例えば、ガミースマイルと呼ばれる笑ったときに歯ぐきが大きく見える症状に対しては、歯肉整形によってその露出を抑えることができます。

歯と歯ぐきの調和が取れることで、前歯の美しさがより一層引き立ちます。

審美歯科のメリット

見た目の美しさだけでなく、心や身体にも良い影響を与える審美歯科には多くのメリットがあります。以下に詳しく解説します。

自然で美しい見た目を手に入れられる

審美歯科の最大の魅力は、自然で美しい見た目を手に入れられる点にあります。歯の色、形、歯並び、歯ぐきのバランスを総合的に整えることで、笑顔全体の印象が大きく向上します。特に前歯は人の視線を集めやすく、少しの改善でも見た目に大きな変化が現れます。

セラミックやラミネートベニアなどを選択すれば、まるで本物の歯のような見た目を再現できるでしょう。

コンプレックスの解消につながる

前歯の見た目に悩みを抱える人にとって、審美歯科は自信を取り戻す手段となります。

歯の黄ばみやすき間、ガタつきなど、長年のコンプレックスを改善することで、表情や話し方にもポジティブな変化が生まれます。見た目の悩みが減ることで、対人関係や仕事においても良い影響を与えるでしょう。

清潔感が向上する

白く整った前歯は、清潔感を強く印象づけます。歯が汚れていたり、黄ばんでいたりすると、どれだけ身だしなみに気を配っていても、全体の印象が損なわれることがあります。

審美歯科での治療によって前歯の見た目を整えることで、第一印象の好感度が大きくアップします。特に接客業や営業職など、人と接する機会が多い職業の方にとっては大きなメリットといえるでしょう。

噛み合わせや発音の改善につながる

一見見た目重視と思われがちな審美歯科ですが、噛み合わせや発音の改善にもつながるケースがあります。

特に前歯の位置や角度が変わることで、空気の抜け方や舌の動きが自然になり、発音が明瞭になることがあります。噛み合わせが整えば、食事の際の違和感も減り、消化機能にも良い影響を与える可能性があります。

虫歯や歯周病の予防にもつながる

矯正治療によって歯並びが整うと、日々のブラッシングがしやすくなるため、歯と歯の間などに汚れがたまりにくくなります。結果的に、虫歯や歯周病の予防効果が高まるのです。見た目の美しさだけでなく、健康面の維持にもつながるのが審美歯科のもう一つの魅力です。

審美歯科のデメリット

審美歯科には魅力的な点が多くありますが、一方でいくつかの注意点やデメリットも存在します。以下に詳しく解説します。

費用が高い

審美歯科の治療は、一般的な保険診療とは異なり、美しさを追求する自由診療が中心となるため、費用が高くなる傾向があります。前歯のように見た目の影響が大きい部分に対しては、特に精密な施術が求められるため、費用が高額になるケースも少なくありません。

しかし、治療後の仕上がりや満足度を考慮すると、費用に見合う価値を感じる方も多いのが事実です。あらかじめ費用の目安や分割払いの可否などを歯科医院でしっかり確認し、納得したうえで治療を受けることが大切です。

歯を削ることがある

審美歯科の一部の治療では、見た目を整えるために歯を削ることがあります。たとえば、セラミッククラウンやラミネートベニアなどは、人工の素材を被せるスペースを確保するために、健康な歯を一部削ることがあるのです。

この処置によって美しい見た目が実現しますが、一度削った歯は元に戻すことができません。歯科医師との十分なカウンセリングを通じて、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

定期的なメンテナンスが必要

審美歯科で得た美しさを長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。ホワイトニングの効果は永久的ではなく、一定期間ごとに再施術が必要ですし、セラミックなども定期的にチェックを受ける必要があります。

美しさを保つためには、歯科医院との長い付き合いが必要となる点は理解しておきましょう。

まとめ

審美歯科は、前歯の美しさを追求したい方にとって非常に有効な選択肢です。

ホワイトニングやセラミック治療、矯正治療、歯肉整形など、ご自身に合った治療法を選択することで、自分の理想とする口元に近づくことができます。見た目の改善によって、笑顔に自信が持てるようになり、対人関係や日常生活にも好影響が生まれるでしょう。

ただし、高額な費用がかかる、メンテナンスが必要といったデメリットについても十分に理解し、信頼できる歯科医師とよく相談したうえで治療を進めることが大切です。前歯の印象を変えることで、あなたの人生そのものがより明るく前向きなものになるかもしれません。

審美歯科での治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

カテゴリ一覧

- さくらの山歯科クリニックブログ (413)

- 料金表 (1)

- 未分類 (24)

- 求人情報 (3)

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (5)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (6)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (5)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (6)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (5)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)