ブログ

2025年4月29日 火曜日

横向きに生えた親知らず!抜歯の必要性と抜歯の流れ

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

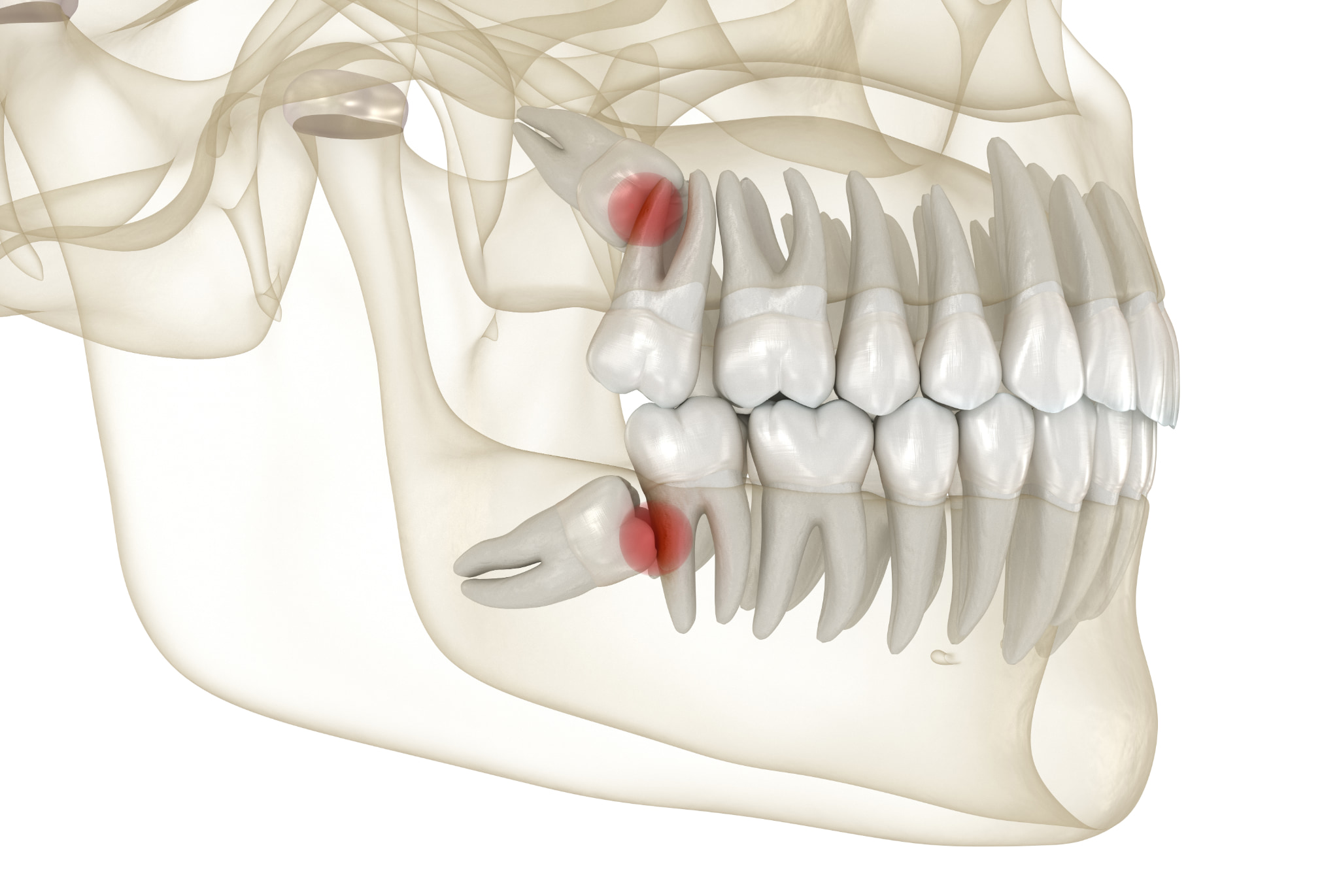

「親知らずが横向きに生えていても放置していいの?」「横向きの親知らずは抜いたほうがいいのかな?」と疑問を持っている患者さまもいるでしょう。横向きに生えた親知らずは、口内の健康に大きな影響を与えることがあります。

歯ぐきの痛みや腫れ、さらには周囲の歯への悪影響も懸念されます。歯科クリニックでは、患者さま一人おひとりの症状に合わせた抜歯方法とその流れを提案してもらえるでしょう。

本記事では、横向きに生えた親知らずの原因から抜歯に至るプロセス、抜歯後のケア方法まで分かりやすく解説していきます。安心して親知らずの抜歯を受けられる情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。

親知らずが横向きに生える原因

親知らずが横向きに生える主な原因は、以下のとおりです。

歯の萌出が遅い

親知らずは永久歯の中でも最後に生えてきます。すでに歯並びがある程度定まった状態で生えてくるケースが多く、生えるための隙間を十分に確保できないこと珍しくありません。

スペース不足が原因となり、横向きに歯が生えてくる事例があります。

顎の発達不足による制限

現代の食生活は、柔らかい食べ物を摂取する傾向があります。そのため、噛む力や顎の骨の発達が十分に行われない場合があります。

顎の発達不足により、広い面積を必要とする親知らずが限られたスペースで無理に生えることとなり、正常な向きでの萌出が妨げられるケースがあるのです。結果として、歯列内での位置調整が困難となり、横向きでの生え方になります。

歯の大きさと顎のバランス

親知らずは他の歯に比べてサイズが大きいことが多く、その分の十分なスペースが必要です。

しかし、顎のサイズと歯の大きさが合わない場合、歯ぐきの奥で横向きに生える傾向が強まります。大きな歯が狭い顎内で収まろうとすると、正常な並びを維持するための余裕がなくなり、結果的に不整合な方向で萌出することが起こるのです。

横向きに生えている親知らずは抜くべき?

横向きに生えた親知らずは、口内トラブルを招く可能性があるため、抜歯を検討することが多いです。

横向きに生えた親知らずを抜く理由

詳しい抜くべき理由は、以下のとおりです。

ブラッシングが困難

横向きに生えている親知らずは通常の歯と異なり奥に位置しており、ブラッシングが十分に行えないことが多いです。その結果、歯の表面や周辺に汚れ・食べかすが蓄積されやすくなるため、虫歯や歯ぐきの炎症のリスクが増大します。さらに清掃が不十分になると、口内全体の衛生状態にも悪影響を及ぼし、他の歯への影響や不快感を抱える原因となるため、定期的なケアがより一層難しくなる状況が懸念されます。

隣接する歯への圧迫と配置の乱れ

横向きに生えた親知らずは、隣接する歯を無理に圧迫するケースが多いです。通常の位置に比べて不規則な角度で生えるため、隣の歯との接触面が不適切になり歯並びが乱れやすいです。

このような状況では、噛み合わせやブラッシングの際に隣接する歯にも負担がかかり、長期的には歯全体の健康状態にも悪影響を及ぼすでしょう。そのため、抜歯などの適切な対策が求められます。

横向きに生えている親知らずを抜く流れ

横向きに生えている親知らずを抜く流れは、以下のとおりです。

検査で状況確認

治療の第一歩は、歯科クリニックでの検査です。患者さまはまず、口内の状態や親知らずの位置、神経・血管との距離を正確に把握するため、レントゲンやCTスキャンなどの検査を受けます。

検査で横向きに埋まった親知らずの正確な状況が確認され、抜歯のリスクや注意事項について歯科医師からの説明が行われるでしょう。検査の段階でしっかりと情報収集すると、患者さまは次の治療工程に安心して進むことが可能です。

麻酔と事前準備

抜歯当日は、局所麻酔を用いて痛みを感じにくい状態に整えます。特に下顎にある横向きの親知らずは、深く埋まっていることが多いため、慎重な麻酔処置が重要です。

場合によっては、抜歯に必要な時間や処置の複雑さを考慮し、口腔外科での対応が提案されることもあります。患者さまに対しては、手術前に手順やリスク及び注意点を十分に説明し、不安を解消してから進める体制が整えられるでしょう。

手術での抜歯処置の実施

麻酔が施された後、実際の抜歯手術が開始されます。横向きに生じた親知らずは通常の抜歯方法では取り出しにくいため、歯ぐきを切開してから、歯を必要に応じて分割して除去します。

さらに、必要な場合は顎の骨を削る処置も行われます。手術は安全性を最優先に、処置に応じた時間をかけながら慎重に進められます。

手術後は、傷口の洗浄と縫合、出血を防ぐための処置が施され、患者さまが安心して次のケアに進めます。

術後ケアと留意事項の案内

抜歯が完了した後は、ガーゼによる圧迫止血で出血を抑えて患部の安定を図ります。歯科医師からは、術後に避けるべき激しい運動やアルコール摂取、強いうがいを控えるなどの具体的な注意点が伝えられますので指示を守ってください。

また、柔らかい食事や処方薬の服用といったセルフケア方法の説明も行われ、患者さまご自身で安全な回復が促せるようアドバイスがなされます。こうした術後の注意事項を守ることが、合併症の予防や早期の治癒に大きく影響します。

経過観察と抜糸

抜歯後、口内の治癒状況を確認するために、1週間から10日程度で再診が行われます。このタイミングで、必要に応じた抜糸や追加のケアが実施され、傷口の回復具合をチェックします。

抜糸を行わない場合でも、自然治癒が進む過程で定期的に経過を観察し、完全な治癒に向けたフォローアップが実施されます。患者さまには経過観察の重要性と共に、今後のセルフケアや注意点についてもしっかりと説明が行われます。

親知らずを抜いたあとに注意すること

親知らずを抜いたあとに注意するポイントは、以下のとおりです。

過度な活動は避け、安静に徹する

抜歯後は、体内の血流が活発になりやすいため、激しい運動や無理な動作を控える時間が必要です。また、長時間の入浴や高温の環境は、体温が上がりすぎて出血が再発しやすくなるリスクが高まります。

手術後の数日は安静を保ち、必要以上に体を動かさないよう心がけましょう。無理な外出や激しいスポーツは避け、十分な休息時間を確保することが、傷口の自然な治癒を促進し合併症のリスクを大きく減少させるために大変重要です。

うがいは優しく行い刺激を与えない

抜歯後は、過度なうがいを避けることが治癒を妨げないためのポイントです。力を入れて強くうがいをすると、まだ安定していない血餅が剥がれ、出血が続く恐れがあります。

したがって、口内を清潔に保つためにも、極力やさしく行ってください。水で軽く口内をすすぐ程度に留め、強い勢いでうがいをするのは控えるようにしましょう。この方法を守ることで、傷口の保護と早期回復が期待できます。

刺激物の摂取とブラッシングの注意

抜歯部位に直接影響を与える可能性のある刺激物の摂取は、傷の治りに悪影響を及ぼすため極力控えましょう。辛いものや酸味の強い食品、また硬い食感のものは避け、温かく柔らかい食事を心がけることが大切です。

同時に、ブラッシングの際にも抜歯部位にあたりすぎないよう注意し、優しく口内全体を清潔に保ってください。適切な食生活とセルフケアに取り組むと、痛みや不快感の軽減、そして傷口の順調な回復が促されるでしょう。

睡眠時の姿勢に気を付ける

抜歯後の回復を円滑にするためには、就寝時の姿勢にも注意が必要です。横向きで寝ると、顔や口の片側に圧力がかかり、抜歯した部分に負担を与える恐れがあります。

寝る際は必ず仰向けになり、頭部を高めるように枕を重ねるなどして、抜歯箇所への刺激を抑える工夫が必要です。適切な睡眠姿勢は血流の調整にも寄与し、出血や腫れといったリスクを低減させる効果があります。

強い痛みには冷却と鎮痛で対応

抜歯後、痛みが強く感じられる場合は、指示された鎮痛剤を適切なタイミングで服用し、頬に冷却シートを当てるなどの対策が有効です。痛み止めの効果により、日常生活に支障が出ない程度に痛みをコントロールすることが可能になります。

また、冷却は局所の炎症を抑える働きがあり、抜歯部位の腫れの軽減にもつながります。痛みが激しい際は無理をせずに歯科クリニックへ相談し、患者さまご自身でも状況を注意深く観察しましょう。

まとめ

親知らずは、真っ直ぐではなく横向きに生えることも多いです。永久歯の中で最後に萌出するため十分な隙間が確保できないこと、顎の発育不足や歯のサイズと顎のバランスの不一致などが原因です。

正しい位置に収まらなければ、ブラッシングが難しく口内衛生が損なわれやすくなります。さらに、隣の歯を圧迫し、歯並びの乱れも引き起こすため、歯科クリニックでの診断と必要に応じた抜歯が推奨されます。

親知らずの抜歯を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年4月22日 火曜日

根管治療の回数ってどれくらい?治療の流れと回数を解説

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

根管治療は歯を抜かずに残すための大切な処置ですが「何回くらい通えば終わるの?」「どんな流れで進むの?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。歯の内部を丁寧に清掃・消毒していく繊細な治療で、症状や歯の状態によって通院回数が変わります。

今回は、根管治療の基本的な流れや、平均的な治療回数について、わかりやすく解説します。

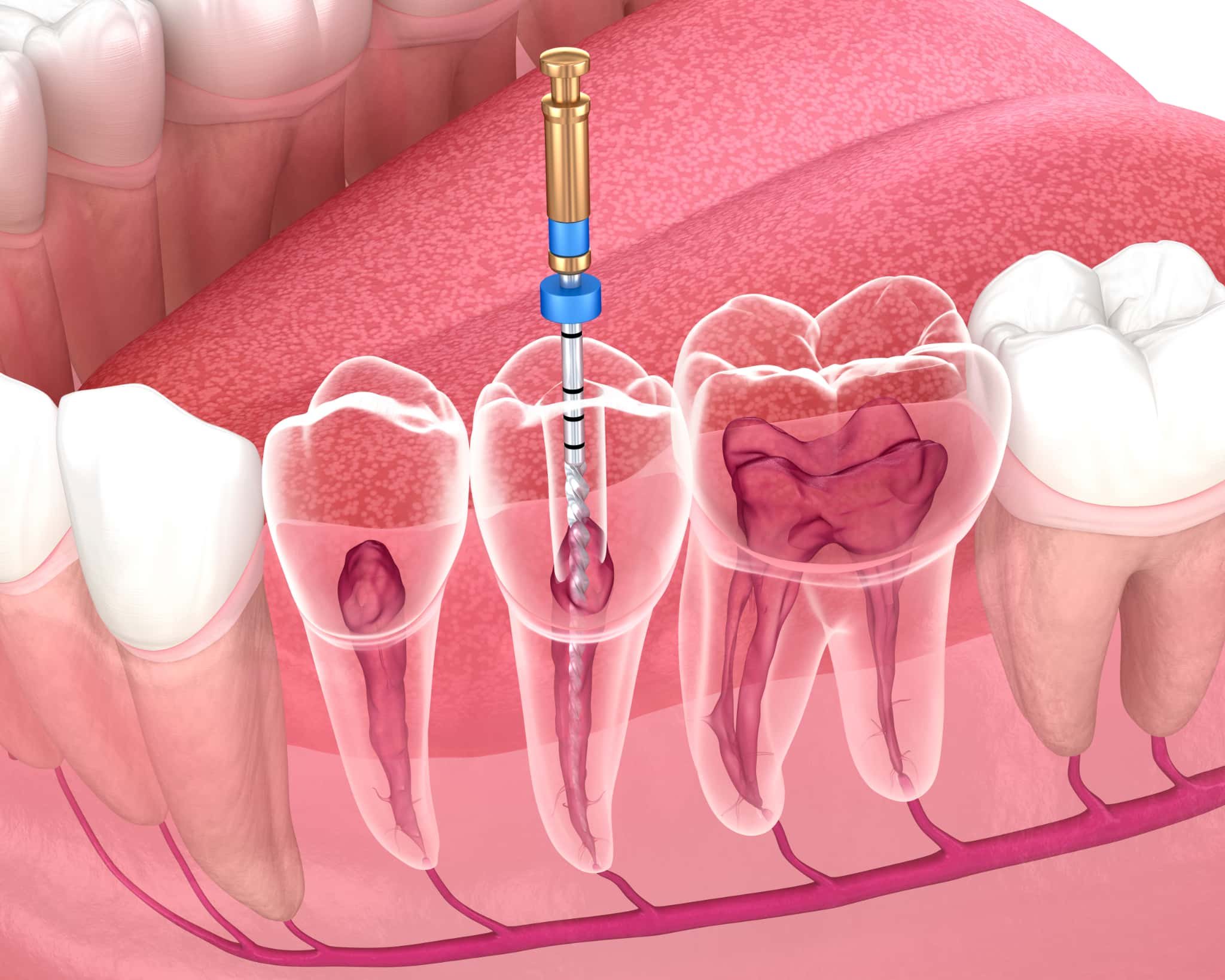

根管治療とは

根管治療とは、歯の内部にある根管と呼ばれる細い管の中を清掃・消毒し、炎症や感染を取り除く治療法です。

虫歯が深く進行し、歯の神経(歯髄)にまで達すると、強い痛みや腫れなどの症状が現れます。そのまま放置すると細菌が根の先まで侵入し、周囲の骨に炎症が広がることもあるため、早急な治療が必要になります。

根管治療ではまず、虫歯部分を削って歯の中にある神経や感染物質を除去し、専用の器具を使って根管の内部を丁寧に清掃・消毒していきます。その後、無菌状態に近づけた根管内に薬剤を詰め、密閉して再感染を防ぎます。

最終的には、土台を立てて被せ物を装着し、歯としての機能と見た目を回復させます。

根管治療の目的は、歯を抜かずに保存し、噛む機能をできるだけ維持することです。歯の根の形状や感染の程度によって治療の難易度は変わり、繊細な技術と十分な時間を要することが特徴です。

根管治療の回数

「何回通えば終わるのか?」というのは、多くの患者さまが抱く疑問です。治療回数には個人差があり、歯の状態や感染の程度、使用する器具や治療法によって大きく異なります。

以下に、根管治療にかかる回数の目安と、回数が多くなる理由について解説します。

一般的な治療回数の目安

標準的な根管治療では、1本の歯につき最低でも3回ほどの通院が必要とされています。初回は歯の内部の状態を確認し、感染している歯髄を除去します。次に根管内の清掃と消毒を数回行い、細菌が再繁殖しないように環境を整えてから、根管を薬剤で密閉します。

最後に土台と被せ物を作製・装着して治療が完了となります。

ただし、歯の根が複雑な形状をしていたり、再治療が必要な場合には5回以上かかることもあります。症状が強く出ているケースや、根の奥まで感染が及んでいる場合には、消毒に時間を要するため、治療期間が長引くことがあるのです。

回数が増える主な理由

根管治療の回数が増える背景には、いくつかの理由があります。

歯の構造の複雑さ

特に奥歯は根管の数が多く、形も曲がっていたり細かったりするため、治療に時間がかかります。根管の中は目で直接見ることができないうえ、非常に繊細な作業を要するため、1回の治療ではすべてをきれいにすることが難しい場合があるのです。

感染の広がり具合

根管内に細菌が多く繁殖していたり、根の先に膿がたまっていたりする場合には、徹底的な洗浄と消毒を繰り返す必要があります。中途半端に治療を終えると、再発や悪化のリスクが高くなるため、時間をかけて確実に処置することが重要です。

再治療

また、過去に治療された歯の再治療は、通常よりも難易度が高くなります。以前に詰められた薬剤を取り除く必要があり、新たに感染が見つかることもあるため、どうしても回数が増加しやすいです。

患者さま側のスケジュールや症状の変化

例えば、通院間隔が空くと、再び細菌が繁殖することもあり、消毒のやり直しが必要になる場合があります。また、治療中に痛みや腫れが出た場合には、予定通りの処置ができず、回数が増えることもあるでしょう。

根管治療の流れ

非常に繊細で精密な処置が求められるため、いくつかの段階に分けて丁寧に進めていきます。ここでは、一般的な根管治療の流れについて順を追って解説します。

1. 診断と治療計画の立案

まずはレントゲン撮影などの検査を行い、歯の状態や炎症の範囲、根管の形状を確認します。この段階で、痛みの原因や治療の必要性が判断され、根管治療を行うかどうかが決まります。

歯の内部は目に見えないため、画像診断や専門的な検査をもとに治療方針が立てられます。

2. 虫歯や古い詰め物の除去

治療が決定したら、最初に歯の表面にある虫歯や古い詰め物を取り除きます。根管へアクセスできるように穴を開け、内部の処置を行うための準備をします。虫歯部分をしっかり除去することで、根の奥まで菌が入り込まないようにします。

3. 神経や感染物質の除去

歯の内部にある神経や血管などの歯髄組織、そして感染した部分を専用の器具を使って丁寧に取り除きます。この処置は歯の根の中(根管)に対して行われ、非常に繊細な作業となります。歯によっては根管が複数あり、湾曲していたり細かったりするため、正確な操作が必要です。

4. 根管内の清掃と消毒

神経の除去が完了したら、次は根管の内部を清掃し、細菌や感染物質が残らないように消毒を行います。この工程は非常に重要で、再発を防ぐうえで欠かせません。

薬剤を使いながら何度か洗浄し、細菌の除去を徹底します。この処置は1回で終わらないことが多く、状態によっては数回に分けて行う必要があります。

5. 薬剤の充填と密閉

根管内がきれいになり、炎症や痛みが落ち着いたら、根管の内部に薬剤を詰めて密閉します。これを根管充填と呼び、無菌状態に近づけた根管を外部からの感染から守る役割を果たします。

隙間ができないように丁寧に詰めることで、再感染のリスクを最小限に抑えます。

6. 土台の形成と被せ物の装着

根管の充填が終わった後は、歯の強度を補うために土台(コア)を立て、その上に被せ物(クラウン)を装着して治療が完了します。神経を取った歯はもろくなりやすいため、被せ物で補強し、咀嚼に耐えられる構造にすることが必要です。

審美性にも配慮され、自然な見た目に仕上がるよう調整されます。

根管治療の回数を減らすことは可能?

根管治療は通常3〜5回程度の通院が必要ですが、近年では医療技術の進歩により、治療回数を少なく抑えることが可能になってきています。

ただし、すべての症例で回数を減らせるわけではありません。いくつかの条件が整っていることが前提となります。

まず、回数を減らすためには歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)やCTなどの先進機器の使用が有効です。これらを活用することで、肉眼では確認しにくい複雑な根管の形や感染部位を的確に把握でき精度の高い治療が可能となります。

また、ラバーダムと呼ばれる防湿シートの使用により、治療中の細菌混入を防ぎ、治癒を早めることにもつながります。

さらに、患者さま自身がスケジュール通りに通院し、口腔内を清潔に保つことも回数を減らすための重要な要素です。通院が途切れると、再感染のリスクが高まり、治療のやり直しや延長が必要になることもあります。

感染が広がっていたり再治療が必要なケース、根の形が複雑な場合などは、どうしても複数回に分けて処置を行う必要があります。そのため、回数の短縮が可能かどうかは、歯の状態や治療環境によって判断されます。

根管治療の回数を減らしたい場合は、事前に設備や技術の整った歯科医院を選び、十分な説明を受けた上で治療方針を確認することが大切です。

まとめ

根管治療は、歯の神経や感染部分を取り除き、歯を残すための重要な処置です。治療回数は平均で2〜3回、多い場合は5回以上かかることもあり、歯の状態や感染の広がり、根の形状によって大きく異なります。

精密な処置が必要なため時間がかかる一方で、近年はマイクロスコープやCTの活用により回数を減らすことも可能になっています。通院を守り、丁寧に治療を進めることが、成功と治療回数の短縮に重要です。

根管治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年4月15日 火曜日

歯周病は治る?具体的な治療法と治療の流れ

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

歯ぐきから血が出る、口臭が気になる、歯がぐらつくなどの症状に心当たりがある方は、もしかすると歯周病が進行しているかもしれません。歯周病は、日本人の成人の約8割が罹患しているともいわれる身近な病気ですが、進行すると歯を失うリスクがあります。

すでに自覚症状がある方は「歯周病は治るの?」と疑問を持っているのではないでしょうか。

この記事では、歯周病の症状をはじめ、具体的な治療法や治療の流れについて詳しく解説します。早期の発見と治療によって、歯周病の進行を食い止めることは十分に可能です。正しい知識を身につけ、ご自身の歯を守りましょう。

歯周病の症状

歯周病は、初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行していることが多いです。歯ぐきの炎症から始まり、やがて歯を支える骨まで破壊します。段階に応じて現れる主な症状をご紹介します。

初期の歯周病(歯肉炎)

初期の歯周病(歯肉炎)では、歯磨きの際に出血する、歯ぐきが赤く腫れるといった症状が見られます。痛みがないため軽視されることが多いですが、この段階で適切なケアを行えば歯周組織の損傷を最小限に抑えられます。

進行した歯周病(歯周炎)

進行した歯周病(歯周炎)では、歯ぐきが下がる、歯が長く見える、口臭が強くなる、歯が浮いたような感覚があるなどの異変が起きます。さらに悪化すると、歯のぐらつきや噛みにくさを感じるようになり、最終的には歯が自然に抜けることもあります。

歯周病は治せる?

歯周病を完治できるかどうかは、症状の進行度によって異なります。以下、歯周病の治療目的について、進行度に分けて解説します。

歯肉炎の治療目的

歯周病の初期段階である歯肉炎であれば、適切なブラッシングと歯科医院でのクリーニングによって、元の健康な状態に戻すことが可能です。この段階では、歯ぐきの腫れや出血といった炎症が主な症状であり、歯を支える骨にはまだ影響が及んでいないため、回復が見込めます。

自宅での丁寧な歯磨きと定期的なプロのケアを組み合わせることで、症状の進行を防ぎながら健康な歯ぐきを取り戻せます。

歯周炎の治療目的

歯周炎になると、歯を支える骨が破壊されるため、完全に元に戻すことは困難になります。この段階では、治療の目的は完治ではなく、炎症を抑えて進行を止めることに変わります。

歯科医院でのスケーリングやルートプレーニングなどの治療を通じて症状を安定させ、その後はメンテナンスによって状態を維持していくことが重要です。適切な治療と自己管理によって、歯の寿命を延ばすことは十分に可能です。

また、たとえ治療によって症状が改善しても、歯周病は再発しやすい病気です。特に、生活習慣や口腔ケアが不十分な場合、再び炎症が起きるリスクが高いです。そのため、定期的な歯科検診とプロによるクリーニング、そして毎日のセルフケアが欠かせません。

歯周病と上手に付き合っていくには、一生の管理が必要だという認識を持つことが大切です。症状が出ていないときこそ、予防とメンテナンスを意識しましょう。

歯周病の治療法

歯周病の治療法はいくつもあり、症状の進行度や治療目的によって合う治療法は異なります。

ただし、実際にどの治療法が合っているかは歯科医師が判断しますので、自分だけで判断するのはやめましょう。ここでは、歯周病の主な治療法を紹介します。

スケーリング(歯石除去)

歯周病の治療において、最も基本となるのがスケーリングです。これは、歯の表面や歯ぐきの縁に付着した歯石やプラークを専用の器具で取り除く処置です。歯石は通常の歯磨きでは落とせないため、歯科医院での処置が必要です。

スケーリングを行えば、歯ぐきの炎症を改善させ、歯周病の進行を抑えることができます。初期の歯周病であれば、この処置だけで症状が大きく改善することもあります。

ルートプレーニング(歯根の清掃)

歯周病が進行すると、歯周ポケットの奥深くに歯石や細菌が入り込んでいきます。ルートプレーニングは、歯の根元の表面を滑らかにしながら、歯石や感染したセメント質を取り除く治療法です。

ルートプレーニングは、歯周ポケット内の細菌の温床を減少させるため、歯ぐきの再付着を促す効果が期待できます。やや侵襲的な処置であるため、場合によっては麻酔を使用して行われることもあります。

歯周外科治療(フラップ手術など)

歯周ポケットが深く、スケーリングやルートプレーニングだけでは対応しきれない場合、歯周外科治療が提案されます。代表的なのがフラップ手術で、歯ぐきを切開して歯根を露出させ、徹底的に汚れを除去する処置です。

術後はポケットの深さが浅くなり、再発リスクを下げることが可能です。精密で高度な治療が求められますが、進行した歯周病に対しては歯を残すために重要な選択肢となります。

補助的治療(薬剤・レーザーなど)

近年では、基本的な治療に加えて補助的な方法も導入されています。例えば、抗菌薬を歯周ポケットに直接注入したり、口腔内全体の細菌を減らす内服薬を使ったりする方法などがあります。また、レーザーによる殺菌や組織再生を促す治療も、一部の歯科医院で行われています。

これらはあくまで補助的な役割ですが、治療効果を高め、より良い状態を維持するために有効です。

歯周病治療の流れ

歯周病の治療は、一度の通院で完了するものではなく、段階を踏んで計画的に進めていく必要があります。症状の進行具合や患者さまの口腔環境によって治療内容や期間は異なりますが、基本的な流れは共通しています。

ここでは、歯周病治療の一般的なステップを、順を追って解説します。これを知っておくことで、不安を軽減し、治療に対する理解と意識を深められるでしょう。

診断・検査

初診時には、問診や視診などによって、口腔内の状況を確認し、歯周病かどうか診断します。また、必要に応じて、歯周ポケットの深さを測定する検査や歯の揺れ具合を確認する検査、さらにはレントゲン撮影などを行い、歯と歯ぐきの状態を詳細に把握します。

これにより、歯周病の進行度を判定し、患者さま一人ひとりに合った治療計画が立てられます。歯周病は早期に発見することが重要なため、少しでも異変を感じたら早めに受診しましょう。

初期治療(プラーク・歯石の除去)

診断結果をもとに治療が開始されます。最初に行われるのはスケーリングやルートプレーニングなど、歯の表面や歯周ポケット内部の清掃です。初期治療の目的は、炎症の原因となる細菌の除去と、口腔内環境の改善です。

初期治療だけでも歯ぐきの状態が大きく改善され、外科的処置が不要になることもあります。また、この段階で、患者さま自身にもブラッシング方法や生活習慣などの見直しが指導されることもあります。

再評価・必要に応じて外科治療

初期治療後、数週間から1ヶ月程度の期間をおいて再評価が行われます。改善が見られればメンテナンスへと移行しますが、歯周ポケットの深さが依然として残る場合や、骨の破壊が進行している場合は外科的治療が検討されます。

外科処置は、歯周ポケットを浅くし、清掃しやすい環境を整えることが目的です。フラップ手術や歯周組織再生療法などがその一例です。

メンテナンス・定期管理

治療が終了した後も、歯周病の再発を防ぐためには継続的なメンテナンスが必要です。定期的な歯科検診では、口腔内の状態をチェックし、必要に応じてスケーリングやクリーニングが行われます。

また、自宅でのブラッシングやデンタルフロスの使用も継続し、口腔内の衛生を保つことが求められます。歯を長く保つためには、セルフケアを怠らないことが重要です。

まとめ

歯周病は、初期段階であれば治療によって健康な状態に戻すことが可能です。

しかし、進行すると完治は難しくなり、生涯にわたる管理が必要となります。歯周病のサインに気づいたらすぐに歯科医院を受診し、症状に応じた治療を受けることが、歯を守る第一歩となります。

また、治療後も定期的なメンテナンスと日々のセルフケアを怠らないことが、再発防止に繋がります。正しい知識と習慣を身につけ、歯周病と上手に付き合いながら、健康な口腔環境を維持していきましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年4月8日 火曜日

虫歯の始まりを見逃さない!初期症状と治療法

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

虫歯は、放置すれば進行して痛みや大きな治療を必要とする厄介な疾患です。初期の段階で発見し適切な対応をすれば、削らずに治療できることもあります。

しかし、多くの人が初期の虫歯に気づかず、症状が進んでから歯科を受診する傾向にあります。虫歯は静かに進行するため、日常の中でそのサインを見逃さないことが大切です。

今回は、虫歯の初期症状の特徴や見分け方、そして早期段階で行える治療法についてわかりやすく解説します。

虫歯のメカニズム

虫歯は、口の中に存在する細菌が糖分を分解して酸を作り出し、その酸によって歯の表面(エナメル質)が溶かされていくことで始まります。この現象は脱灰と呼ばれ、歯のミネラルが失われて脆くなる状態です。

特に、飲食後は口腔内が酸性に傾きやすく、脱灰が進行しやすくなります。

通常、唾液には口の中の酸を中和し、再びミネラルを歯に戻す再石灰化の働きがあります。このバランスが保たれていれば虫歯は進行しませんが、甘いものを頻繁に食べたり、歯磨きが不十分だったりすると、再石灰化が間に合わず虫歯が進行します。

特に注意すべきなのは、歯垢(プラーク)です。歯垢は細菌の塊であり、歯の表面に付着して酸を出し続けるため、放置すればするほど虫歯のリスクが高まります。

虫歯の進行は、エナメル質から象牙質、やがて歯髄(神経)へと深く達していきます。初期段階では自覚症状がないことも多いため、日常的なケアと定期的な検診が予防には欠かせません。虫歯は自然に治ることはないため、早期の対処が大切です。

虫歯の初期症状

初期虫歯は痛みなどのはっきりした自覚症状が少ないため、気づかないまま放置してしまう人も少なくありません。ここでは、見逃されやすい虫歯の初期症状について解説します。

歯の白濁

まず注目すべきなのは、歯の表面に現れる白く濁った斑点です。脱灰が起こっている状態で、歯のエナメル質が酸によって溶け始めたサインです。汚れや着色とは異なり、ツヤのない白濁が目立つのが特徴です。

この段階ではまだ穴が開いていないため、適切なケアによって再石灰化を促すことで進行を防げます。

しみる・ざらつくといった違和感

冷たい飲み物や甘いものを口にしたときにしみる感覚がある場合も、初期虫歯の可能性があります。

ただし、この段階では痛みが一時的で軽いため、見過ごされることが多いです。他にも、歯の一部がざらついている、舌で触れると違和感があるといった感覚も、虫歯の始まりを示していることがあります。

初期の虫歯はどうやって治療する?

虫歯を早期に発見できれば、削らずに治療できる可能性があります。特に、歯の表面に白く濁った部分(白斑)が見られるような初期の虫歯であれば、適切なケアと処置により再石灰化が促進され、歯の健康を取り戻すことが可能です。

ここでは、初期虫歯に対する具体的な治療方法について解説します。

フッ素による再石灰化の促進

初期の虫歯治療で最も基本となるのが、再石灰化の促進です。歯の表面から溶け出したカルシウムやリンなどのミネラル成分を再び歯に取り込ませることで、虫歯の進行を食い止められます。このときに有効なのが、フッ素です。

フッ素には歯の再石灰化を促す働きがあり、エナメル質を強化して酸に対する抵抗力を高めてくれます。歯科医院では高濃度のフッ素塗布を受けることができ、これにより初期虫歯の自然修復が期待できます。

自宅ではフッ素配合の歯磨き粉や洗口剤を使うとよいでしょう。

食生活と生活習慣の見直し

再石灰化を成功させるには、日常生活の見直しも欠かせません。間食が多い、甘いものを頻繁に摂取する、食後すぐに歯を磨かないといった習慣は、虫歯の進行を助長します。特に、口の中が酸性に傾いている時間が長いと、脱灰が進んで歯の再石灰化が追いつかなくなります。

初期虫歯の進行を防ぐためには、糖分の摂取を控えること、規則正しい食事時間を守ること、そして食後はなるべく早くブラッシングを行うことが重要です。水分補給に甘い飲み物を選ばないことも、虫歯を改善するために欠かせません。

正しいブラッシングと歯科医院でのケア

初期の虫歯を治すためには、日々の歯磨きを見直すことも大切です。磨き残しが多いとプラークが蓄積され、虫歯菌が活動しやすい環境になります。

歯科医院では、歯科衛生士によるブラッシング指導を受けられるほか、歯と歯の間や歯ぐきの境目など、自分では磨きにくい部分の清掃方法も学ぶことができます。

さらに、定期的な歯科検診とクリーニングを受けることで、口腔内を清潔に保ちつつ、虫歯の進行状況を早い段階で把握できます。自覚症状がないまま進行する初期虫歯だからこそ、プロによる管理が重要なのです。

虫歯を予防する方法

日頃の習慣や正しいケアを意識すれば、虫歯のリスクを大きく下げることが可能です。ここでは、虫歯を防ぐために取り入れたい具体的な予防方法について、いくつかの観点から解説していきます。

毎日の歯磨きを丁寧に行う

虫歯予防の基本は、日々の歯磨きです。口の中には多くの細菌が存在しており、その中には虫歯の原因となるミュータンス菌も含まれます。これらの細菌は、食べ物の中の糖分を栄養源にして酸を作り出し、歯の表面を溶かしていきます。

こうした細菌の活動を抑えるためには、プラーク(歯垢)をしっかりと取り除くことが重要です。

歯磨きの際は、歯の表面だけでなく、歯と歯の間や歯ぐきの境目もしっかりと磨くようにしましょう。1日2回以上、1回につき最低でも2〜3分かけて丁寧に磨くことが理想的です。また、寝ている間は唾液の分泌が減るため、就寝前の歯磨きは特に重要です。

フッ素入りの歯磨き粉を使用する

歯磨き粉を選ぶ際には、フッ素が配合されているものを選びましょう。フッ素には、歯の再石灰化を促進し、酸に対する耐性を高める働きがあります。これにより、初期段階の虫歯であれば自然に修復される可能性もあります。

歯科医院で行う高濃度フッ素の塗布とあわせて、日常的にフッ素入りの歯磨き粉を使用することで、より強固な虫歯予防効果が期待できます。

食生活の見直し

食生活も虫歯のリスクに大きく関わっています。特に、砂糖を多く含む食品や飲料を頻繁に摂取すると、口の中が酸性になりやすくなり、歯が溶ける脱灰が進みます。

また、食べる回数が多いと、口腔内のpHが中性に戻る前に再び酸性になるため、歯が回復する時間がなくなってしまいます。

虫歯予防のためには、間食の回数を減らし、規則正しい食事を心がけることが大切です。甘いお菓子や清涼飲料水は控え、水やお茶など糖分を含まない飲み物を選ぶとよいでしょう。食後にはできるだけ早く歯を磨く習慣をつけることが予防につながります。

歯間ケアを取り入れる

歯ブラシだけでは落としきれない汚れは、デンタルフロスや歯間ブラシを使って除去することが必要です。特に歯と歯の間は、食べかすやプラークが溜まりやすい場所であり、虫歯が発生しやすいです。歯間ケアを日常的に行えば、虫歯のリスクを大幅に減らすことができます。

デンタルフロスは、歯と歯の間の狭いすき間に入り込み、プラークを効率よく除去します。慣れるまでは少し面倒に感じるかもしれませんが、毎日の習慣として取り入れましょう。

定期的に歯科検診を受ける

どれだけ丁寧にケアをしていても、自分では気づけない虫歯や磨き残しがあることがあります。そのため、少なくとも半年に一度は歯科医院で定期検診を受けることが推奨されます。

検診では、虫歯や歯周病の早期発見だけでなく、歯石除去やブラッシング指導など、口腔内の環境を整えるためのサポートが受けられます。

特に、初期の虫歯は痛みなどの自覚症状がほとんどないため、プロによるチェックが欠かせません。また、歯科医師や歯科衛生士から個々の状態に応じたケア方法のアドバイスを受けることで、より効果的な虫歯予防が実現できます。

唾液の分泌を促す

唾液には、口の中を中和したり、食べかすを洗い流したりする重要な働きがあります。唾液の分泌が少ないと、虫歯のリスクが高まるため、こまめな水分補給や噛む回数を増やすことを意識しましょう。ガムを噛んで唾液の分泌を促すことも効果的です。

また、ストレスや薬の影響で唾液の量が減ることもあるため、乾燥が気になる場合は歯科医院で相談するとよいでしょう。

まとめ

虫歯は、初期段階で発見・対処できれば、削らずに治療できる可能性があります。初期虫歯のサインには、歯の表面の白い濁りや軽いしみ、ざらつきなどがあり、これらを見逃さないことが重要です。

フッ素の活用や適切なブラッシング、食生活の見直しによって再石灰化が促され、進行を防ぐことができます。また、定期的な歯科検診を受けることで、目に見えにくい初期虫歯も早期に発見できます。

虫歯は自然には治らないため、日常のセルフケアとプロのサポートで、早期予防と対処を心がけましょう。

虫歯治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

カテゴリ一覧

- さくらの山歯科クリニックブログ (414)

- 料金表 (1)

- 未分類 (24)

- 求人情報 (3)

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (5)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (6)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (5)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (6)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (5)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)