さくらの山歯科クリニックブログ

2026年1月27日 火曜日

歯石が原因で口臭がする?口臭対策も徹底解説!

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

毎日歯磨きをしているのに口臭が気になるという方は少なくありません。実は、その原因のひとつに歯石が関係していることがあります。歯石はただの汚れではなく、放置するとさまざまな口腔トラブルを引き起こす可能性があります。

今回は、歯石と口臭の関係を中心に解説し、口臭のチェック方法や対策についても詳しくご紹介します。

口臭の原因

口臭の原因は一つではなく、複数あります。ここでは、口臭の原因を確認していきましょう。

生理的口臭

生理的口臭とは、健康な状態でもある程度存在する口臭のことをいいます。生理的口臭の主な原因は、唾液の減少や舌苔(ぜったい)です。舌の表面に舌苔が付着すると、食べカスや細菌、剥がれた粘膜などが繁殖し、分解される際ににおいを発生させます。

特に、唾液の分泌量が少ない人は、唾液がもつ自浄作用が働きにくく、口の中に細菌や食べかすが溜まりやすくなり、口臭が強くなります。就寝中などは唾液の分泌量が減るので、朝起きた時や緊張した時などに発生することが多いでしょう。

病気による口臭

胃腸など体の不調によって、口臭が発生するケースもあります。胃酸の逆流や消化不良、さらには鼻やのどなどの上気道の疾患も、においのもとになります。また、糖尿病の方は口臭が発生しやすくなることが知られています。

精神的口臭

精神的口臭は、実際にはにおいがない、またはごく軽微であるのに、本人が「口臭がある」と感じているケースです。生理的な口臭は誰にでもありますが、それを過敏に感じ取って「自分は口臭が強い」と感じている方もいます。

歯石が原因で口臭がする?

歯磨きが不十分な場合、プラークと呼ばれる細菌の塊が歯の表面に付着します。このプラークが硬化したものが歯石です。特に、唾液腺の分泌されやすい下の前歯の裏側や上の奥歯の周辺は、歯石ができやすい場所です。

歯石の表面はザラザラとしており、汚れが付着しやすく細菌が繁殖しやすいです。このため、口臭の原因になるガス(揮発性硫黄化合物)を発生させる細菌も繁殖しやすくなり、口臭が強くなることがあります。

また、歯石は歯の表面にしっかりと付着するため、歯磨きでは除去できません。歯石が蓄積することで、歯ぐきの炎症を引き起こしたり歯周病の原因になったりする可能性もあります。

歯石を放置するリスク

歯石は一度付着すると簡単には取れず、放置すると口腔内のさまざまなトラブルの原因となる可能性があります。ここでは、歯石を放置するリスクについて解説します。

細菌の温床となり、歯周病を悪化させる

歯石の表面はザラザラしており、そこで細菌が繁殖すると、歯ぐきに炎症を引き起こします。初期段階では歯肉炎として現れ、歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨きの際に出血したりすることがあります。この段階で対処できれば、歯のクリーニングや日常的なケアで回復が期待できます。

しかし、歯石がさらに放置されて歯周病が悪化すると、歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)が深くなり、歯周病菌が奥深くへと入り込んでいきます。中等度まで進行すると歯を支える歯槽骨が吸収され始め、最終的には歯がぐらついて抜け落ちることもあります。

虫歯になる可能性がある

歯石がついた状態で放置していると、虫歯になるリスクが高まります。歯石の付着部分にはプラークも蓄積しやすくなるため、虫歯のリスクが高くなるのです。また、すでにある虫歯の進行を早める要因にもなり得ます。

口臭の原因になる

特に問題となるのが、歯石が付着した部分に細菌が繁殖してできるバイオフィルムです。このバイオフィルムは酸素の少ない環境を好む嫌気性菌を多く含んでおり、揮発性硫黄化合物(VSC)と呼ばれる強い悪臭を放つガスを発生させます。これが、口臭の主な原因になるのです。

見た目が悪くなる

歯石は、見た目にも悪影響を及ぼすことがあります。特に、歯の表面に付着した歯石は、黄色や茶色、黒色に見えるため、口元の清潔感を損なう可能性が高いでしょう。また、歯石が歯茎に付着したまま放置されると、歯茎が炎症を起こして変色することもあります。

歯石は、見た目にも悪影響を及ぼすだけでなく、歯の健康や寿命にも影響するため、早期に除去することが重要です。

歯を失う恐れがある

歯石を放置するリスクとして最も深刻なのが、歯の喪失です。歯石によって歯周病が進行すると、歯を支える歯周組織に深刻なダメージを与え、最終的には歯が抜ける可能性があります。

特に、高齢者や歯周病にかかりやすい体質の人は、歯石の除去を怠ると短期間で症状が進行し、治療が困難になるケースもあります。歯石の除去や口腔内のケアを怠らないことは、将来の歯の喪失を防ぐうえで非常に重要であるといえます。

歯石の除去は、歯周病予防のために必要不可欠であり、歯を健康な状態に保つためにも欠かせません。

全身の健康に影響を及ぼす

歯周病が進行すると、歯茎から血管内に侵入した細菌が全身を巡ることがあります。これにより、糖尿病や心疾患、脳血管疾患、誤嚥性肺炎などのリスクが高まるといわれています。特に、高齢者や基礎疾患を抱えている方にとっては、命に関わる重大な問題となることもあります。

近年では、歯周病をコントロールすることで糖尿病の症状が改善したり、誤嚥性肺炎の予防につながったりすることが報告されています。

歯石を取り除く方法

ここでは、歯石を取り除く主な方法について解説します。

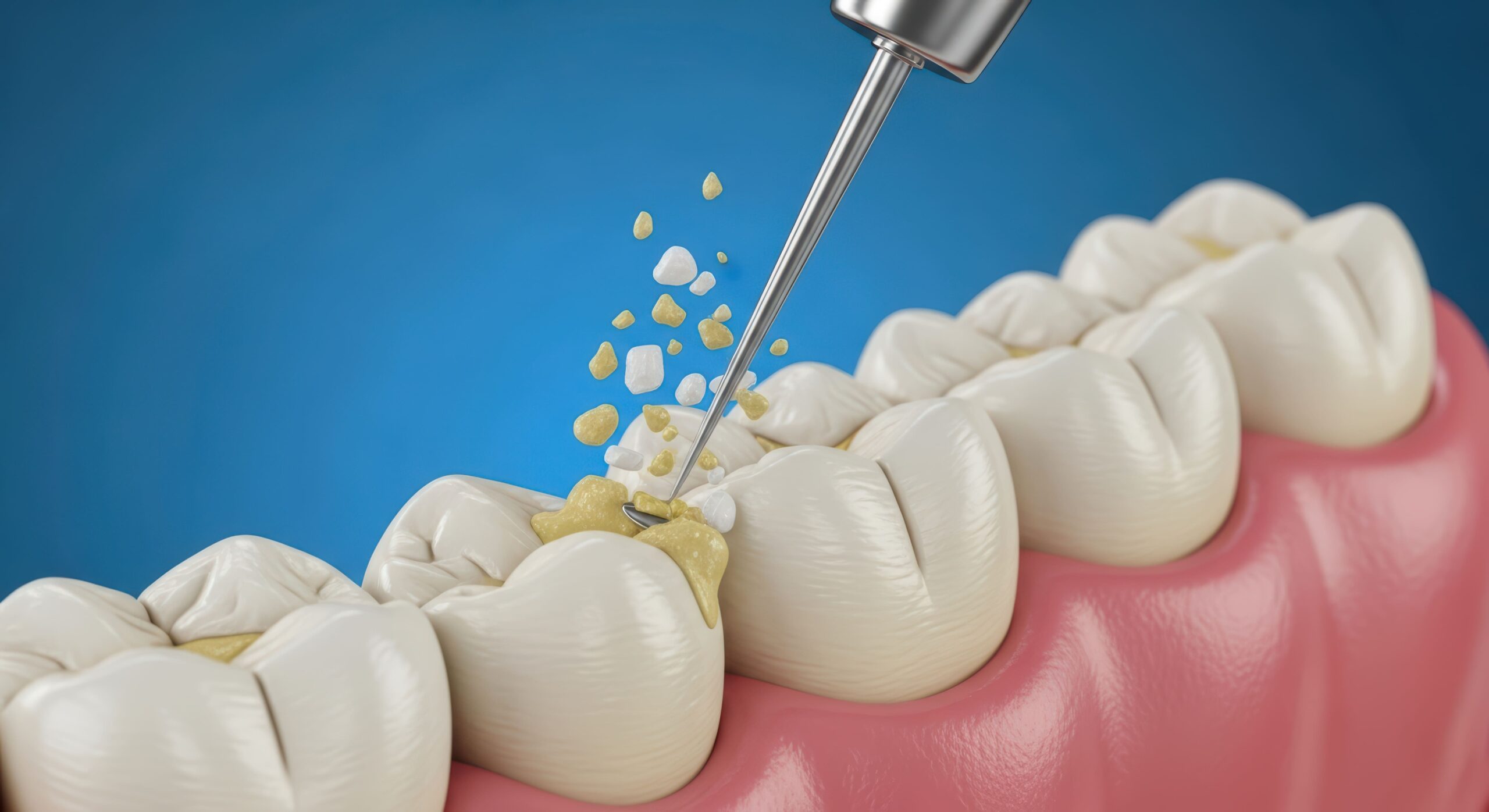

スケーリング・ルートプレーニング

歯石除去の基本治療であるスケーリングでは、歯の表面に付着した歯石を専用の器具で除去します。歯周ポケットの深い部分は自分では目視できず清掃もできないため、さらに丁寧に歯根表面の歯石を取り除くルートプレーニングが行われることも多いです。

ルートプレーニングでは、歯根の表面を滑らかに整えることで、細菌が再付着しにくい環境を作ります。処置後は一時的に知覚過敏のような症状が出ることもありますが、多くの場合は時間の経過とともに改善します。

PMTC

PMTCとは、Professional Mechanical Tooth Cleaningの略で、専用の器具と研磨剤を使用して歯の表面に付着した汚れや着色を徹底的に除去するケアのことです。ツルツルとした仕上がりになるためプラークが再付着しにくくなる上、口臭の予防にも効果的です。定期的に受けることで、虫歯や歯周病の発症リスクも低減させられます。

口臭対策はどうしたらいい?

口臭への対策としては、口腔内の清掃だけでなく、生活習慣や体全体の健康状態までを含めた総合的なアプローチが有効です。例えば、唾液の分泌が少ない方は、こまめに水分補給をしたり、ガムを噛んだりして唾液の分泌を促すことが効果的でしょう。

また、栄養の偏りや消化器系の不調が原因で口臭が発生している場合は、まずその根本的な問題を改善する必要があります。食生活を見直したり、内科などの診療科を受診したり、口臭の原因に合わせて対応していきましょう。

口臭の原因は人によって異なるため、効果的な対策は一人一人違います。口臭が気になる方は、まず口臭の原因を突き止めることから始めましょう。

まとめ

歯石そのものから不快な臭いが発生するとは限りませんが、歯石が原因で歯周病などのトラブルが起こると口臭が発生することが多いです。また、歯石がたまることで、歯ぐきの炎症が強まると、さらに口臭の原因となる物質を作る細菌が繁殖しやすくなり、口臭が強くなっていくこともあります。

定期的に歯科医院で歯石除去やクリーニングを受けることで、口腔内を清潔な状態に保てるでしょう。正しいブラッシングや口腔ケアを習慣化することが、口臭の予防につながります。

歯石の除去を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2026年1月20日 火曜日

歯のセラミック治療で使われる素材の種類と特徴を解説

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

見た目の美しさと噛む力のバランスを考えた治療法として、セラミックを用いた歯科治療が多くの人に選ばれています。透明感のある自然な色合いが再現できるため、特に前歯など人目に触れやすい部位の治療で人気があります。

セラミック素材には複数の種類があり、それぞれに特徴があります。見た目や強さ、費用、体質など、さまざまな観点から比較し、自分に合った素材を見つけることが重要です。

今回は、セラミック治療の基礎知識から使われる素材の種類、選ぶ際のポイント、メリット・デメリットまでを詳しく解説していきます。

セラミック治療とは

セラミック治療は、虫歯や欠けた歯などを修復する際に、天然歯に近い色と質感を持つセラミック素材を使って補う歯科治療の一つです。 見た目が自然で、まわりの歯とよくなじむため、笑ったときの印象が明るくなります。

保険治療で使われる銀歯と違い、セラミックは白く美しい色合いをしており、金属を使わないものが多いため、金属アレルギーの心配も少なく安心です。透明感やツヤもあり、天然の歯のような仕上がりになることから、審美歯科の分野で多く利用されています。

また、見た目だけでなく、機能性にも優れており、しっかり噛む力を回復させることもできます。セラミックの治療方法には、詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)があり、症状や希望に合わせて選ばれます。

歯のセラミック治療で使われる素材の種類と特徴

セラミック治療で使われる素材にはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。ここでは、代表的な素材について詳しく見ていきましょう。

オールセラミック

オールセラミックは、金属を一切使わず、全体がセラミックだけで作られている素材です。白く透明感があり、まわりの歯と自然になじみやすいのが特徴です。光を通す性質があるため、前歯など目立つ部分に選ばれることが多く、見た目を重視する人に選ばれる傾向があります。

ただし、衝撃が加わると割れることがあるため、噛んだときの力が加わる奥歯に使用するときには慎重に判断する必要があります。

ジルコニア

ジルコニアは、人工ダイヤモンドと呼ばれるほど硬くて丈夫なセラミックです。強い力が加わっても割れにくいため、奥歯のように噛む力がかかる部位に使われることが多くあります。

一方で、ジルコニアはオールセラミックなどと比べて光を透過しにくく、透明感のある自然な色合いを再現する点ではやや劣ることがあります。

e-max

e-maxは、ニケイ酸リチウムというガラス系の素材で作られたセラミックです。透明感と自然な色合いに優れ、前歯だけでなく、小臼歯などにも使われています。ほどよい強度としなやかさを兼ね備えているため、詰め物や被せ物の両方に対応できます。

ただし、奥歯のように強い力がかかる部分では、耐久性の点からほかの素材を検討する場合もあります。

ハイブリッドセラミック

ハイブリッドセラミックは、セラミックと樹脂(レジン)を混ぜ合わせた素材です。セラミックの美しさと、レジンのやわらかさをあわせ持っており、噛み合わせへの負担をやわらげる特性があります。価格が抑えられていることから、費用を重視する場合の選択肢になります。

ただし、時間がたつと変色やすり減りが起こることがある点はデメリットといえるでしょう。

メタルボンド

メタルボンドは、内側に金属の土台を使い、その表面にセラミックを焼き付けて仕上げる被せ物です。強度が高く、長期間の使用にも耐えやすいため、奥歯などの噛む力がかかりやすい部分にも使用されています。

表面は白く仕上がりますが、金属の影響で歯ぐきが黒っぽく見えることがあります。見た目を重視する場合は、この点も判断材料の一つになります。また、金属アレルギーが気になる人は注意が必要です。

歯のセラミック治療で使われる素材の選び方

上述のとおり、セラミック治療に使われる素材は複数あり、それぞれに異なる特徴を持っています。選ぶ際には、見た目や費用などさまざまな観点から比較することが大切です。

見た目の自然さ

セラミック素材は種類によって透明感や色の再現性が異なります。透明感が高い素材は、光を通しやすく、まわりの歯となじみやすいため、見た目の違和感が少なくなります。

前歯など目立つ部位では、自然な仕上がりになる素材が選ばれることが多く、治療後の見た目に満足できるかどうかに関わる重要な要素です。

費用とのバランス

セラミック治療は保険が適用されない自由診療となるため、素材によって費用に差があります。見た目や耐久性を重視すると費用が高くなる傾向があり、予算とのバランスを考える必要があります。

耐久性

セラミック素材のなかには、強い力に対して割れにくいものと、見た目は自然でも衝撃に弱いものがあります。特に奥歯のように噛む力が強くかかる部位では、耐久性が重要になります。自分の噛み癖や生活スタイルもふまえて、長期間使いやすい素材かどうかを確認することが大切です。

金属アレルギーのリスク

金属を使用した素材は、体質によってアレルギーの反応が出ることがあります。セラミックのなかには金属を含まない素材もあり、そうした選択肢はアレルギーの不安を軽減できます。

過去に金属製品で肌に違和感を覚えたことがある場合は、事前に歯科医師と相談し、自分に合った素材を選択することが重要です。

セラミック治療のメリット

セラミック治療には、見た目の美しさだけでなく、健康面でも多くの利点があります。ここでは、代表的なメリットをいくつかご紹介します。

見た目が自然で美しい

セラミックは白さや透明感に優れており、自然な歯のような色合いや質感を再現できます。光を適度に通す性質があるため、周囲の歯との違和感が出にくく、自然な仕上がりになる点が特徴です。

金属アレルギーの心配がない

セラミックの歯のなかには金属を使わないものがあり、金属アレルギーのある人でも使用しやすいという利点があります。オールセラミックやジルコニアなどは金属を含まないため、体への負担が少ない素材です。

一方で、メタルボンドは内側に金属を使用しているため、アレルギーの有無を確認したうえで選ぶことが重要になります。

着色しにくい

セラミックの表面はなめらかで汚れが付きにくいため、飲食による着色が起こりにくいという特徴があります。コーヒーや赤ワイン、タバコなどによる色素沈着の影響を受けにくく、治療直後の白さを長く保ちやすいのが特長です。

日常的なケアをしっかり行うことで、美しい見た目を維持しやすくなります。

虫歯になりにくい

セラミックは、天然の歯との適合性が高く、装着時にすき間ができにくいという特長があります。セラミックの歯と天然歯との間から細菌が侵入しにくいため、虫歯になるリスクを軽減できるのです。

さらに、表面がなめらかで汚れが付きにくく、プラークの付着も抑えられるため、口内を清潔に保ちやすく、虫歯の再発リスクを抑えることに役立ちます。

セラミック治療のデメリット

一方で、セラミック治療にはデメリットも存在します。メリットだけでなく、デメリットも理解したうえで判断することが大切です。

費用が高額になりやすい

セラミック治療は保険が適用されない自由診療となるため、使用する素材や治療内容によって費用が高くなる傾向があります。見た目や耐久性を重視する場合は特に、金額に差が出やすくなります。

治療の前に費用を確認し、自分の希望や予算と照らし合わせながら検討することが大切です。

欠けたり割れたりする可能性がある

セラミックは硬い素材ですが、強い衝撃が加わると欠けたり割れたりすることがあります。特に奥歯で強く噛む力が加わる場面や、歯ぎしりの癖がある場合は注意が必要です。

歯を削る必要がある

セラミックの被せ物や詰め物を装着するには、元の歯を削る必要があります。一度削った歯は元に戻らないため、将来的に再治療が必要になる可能性も考慮する必要があります。削る量や方法について事前にしっかり説明を受けることが重要です。

まとめ

セラミック治療は、美しい見た目を再現できることから、多くの人に選ばれています。

使用される素材にはさまざまな種類があり、それぞれに異なる特徴やメリット・デメリットがあります。見た目や耐久性、費用、金属アレルギーへの配慮など、いくつかの観点から自分に合った素材を見つけることが大切です。

また、治療には歯を削る処置が必要になったり、費用の負担が増えたりする場合もあるため、慎重に検討することが求められます。

セラミック治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2026年1月13日 火曜日

根管治療のやり直しが必要になるケースと成功させるためのポイント

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

歯の神経まで達した虫歯や感染に対して行う根管治療は、歯を抜かずに残すための重要な処置です。

しかし、治療後に痛みや腫れが再発することがあり、その際には根管治療のやり直しが必要になる場合があります。根管治療は非常に繊細で難易度の高い治療のため、初回で完全に処置できないことも珍しくありません。

今回は、根管治療のやり直しが必要になる主なケースや、再治療を成功に導くためのポイント、費用の目安まで詳しく解説します。

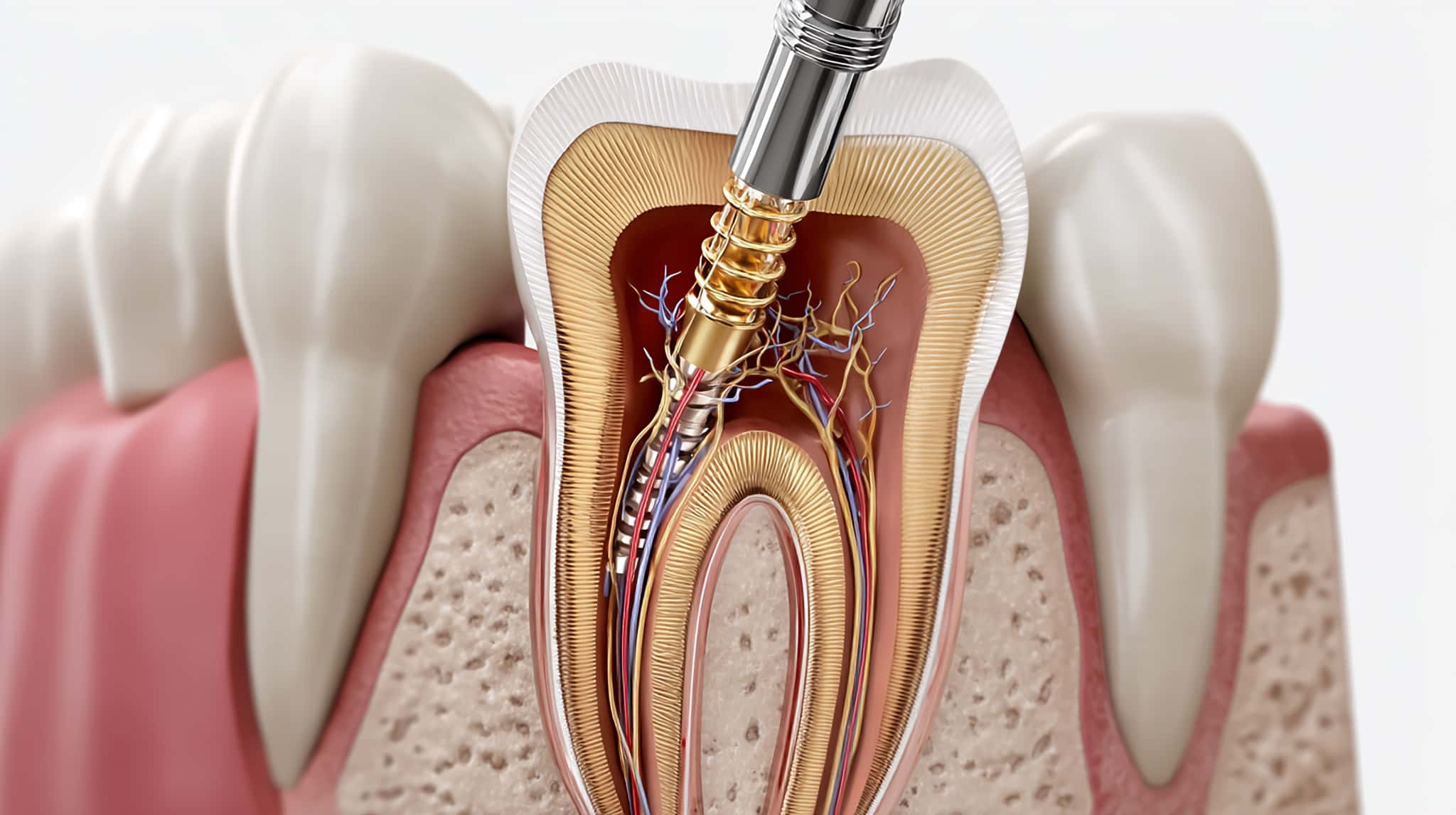

根管治療とは

根管治療とは、虫歯が進行して歯の内部にある神経や血管まで細菌が入り込んだときに、その感染部分を取り除いて歯を残すために行う治療です。

歯の根の中には根管(こんかん)という細い管があり、その中に神経や血管が通っています。感染が広がると強い痛みや腫れを引き起こすことがあり、放置すると歯を抜かなければならないこともあります。

このような状態を防ぐために、根管内の汚れや細菌を丁寧に除去し、薬剤で消毒したうえで密閉し、最終的に被せ物で歯を補強するのが根管治療の流れです。

根管は非常に細く入り組んだ構造をしており、正確な治療には高い技術が必要です。しっかり治療が行われれば、歯を長く使い続けることが可能になります。

根管治療のやり直しが必要になる主なケース

根管治療が一度完了していても、さまざまな理由により再治療が必要になることがあります。以下に代表的なケースをご紹介します。

初回の治療が不十分だった

根管治療は、非常に細かく複雑な歯の内部を扱う治療です。

根管は人によって形状が異なり、湾曲していたり枝分かれしていたりすることもあるため、すべての感染部分を取り除くのは容易ではありません。初回の治療で根の奥に細菌が残った場合、時間が経ってから再び炎症を起こすことがあります。

また、根管の中にすき間があると、そこから新たに細菌が入り込むことがあり、感染の再発につながります。このような場合には、やり直しによって根の中を再度清掃・消毒し、しっかりと封鎖する必要があるのです。

被せ物が合っていない

根管治療のあとには、被せ物を装着して歯の機能を回復させます。この被せ物が歯の形に正しく合っていない場合、わずかなすき間から細菌が入り込み、内部で再び感染が起こることがあります。見た目では問題がないように見えても、実際には密閉性が不十分なケースもあるでしょう。

また、被せ物の縁に段差があると、食べかすや汚れがたまりやすくなり、清掃が行き届かない状態になります。その結果、細菌が増え、根の中に悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、噛み合わせのズレや長期間の使用による劣化によって被せ物が浮いたり欠けたりすると、内部の保護が弱まり、やり直しの治療が必要になることもあります。そのため、定期的に歯科医院で被せ物の状態を確認してもらうことが大切です。

治療後のセルフケアが不十分だった

根管治療が成功しても、その後のセルフケアが十分でないと再発のリスクが高まります。

毎日の歯磨きが雑だったり、歯間ブラシやデンタルフロスを使わなかったりすると、被せ物のまわりに汚れがたまりやすくなります。そこに細菌が増えると、根の中にまで影響が及び、再び感染を引き起こす可能性があるのです。

また、糖分の多い食生活や不規則な食事も、細菌の増殖を促す原因になります。治療後も「終わったから安心」という気持ちではなく、継続的に口の中を清潔に保つ意識が必要です。

根管治療のやり直しを成功させるためのポイント

再度根管治療を受ける際には、歯をできるだけ長く保つために押さえておきたいポイントがあります。適切な対応を心がけることで、治療の効果を十分に引き出し、再発のリスクを抑えることが可能です。

信頼できる歯科医院を選ぶ

根管治療のやり直しは、初回よりも治療の難易度が高くなる傾向があります。そのため、再治療を受ける際は、十分な技術力と専門的な知識を持つ歯科医院を選ぶことが重要です。

マイクロスコープや歯科用CTなど、精密な診断と治療を支える機器が導入されているかどうかも、選ぶ際のひとつの判断材料となります。さらに、根管治療の分野に精通した歯科医師が在籍していることも大切です。

設備と技術の両面がそろった環境で治療を受けることで、再発のリスクを抑え、歯の保存につなげることができます。

治療を最後まで受ける

根管治療は1回で終わるものではなく、複数回の通院が必要になります。痛みがなくなったからといって途中で治療をやめてしまうと、根の内部が完全に清掃・消毒されていない状態となり、再び感染が起こるおそれがあります。

歯科医師の指示に従って、最後の処置まできちんと受けることで、治療の効果がしっかりと発揮されます。途中で中断せず、被せ物の装着まで確実に完了させることが、再発を防ぐ基本となるのです。

日常のケアを徹底する

治療が終わった歯も、日々のケアを丁寧に行うことで長持ちさせることができます。特に、歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシなどを併用して、被せ物の周辺や歯の隙間にたまる汚れをしっかり除去することが大切です。

また、糖分の多い飲食物を控える、間食の回数を減らす、水分をこまめにとるなど、生活習慣にも注意を払うことが再発予防につながります。日常のケアを意識的に行うことで、治療した歯を長く守ることが可能です。

治療後に痛みがある場合は我慢しない

再治療が終わったあとに痛みや違和感が続いている場合、それは歯の内部や周囲の組織に異常があるサインかもしれません。腫れや強い痛みが現れた場合には、早急に歯科医院へ連絡し、診察を受けることが大切です。

「少し様子を見よう」と考えて放置すると、状態が悪化し、再び大がかりな治療が必要になるおそれがあります。小さな変化にも注意を払い、気になることがあれば早めに相談することが治療の成功につながります。

定期的に歯科医院で検診を受ける

治療後の状態を長く良好に保つためには、定期的に歯科医院で検診を受けることが大切です。歯科医院でプロによるチェックを受けることで、目に見えない初期の異常も早期に発見できます。

また、被せ物の状態や噛み合わせの確認、磨き残しの指導なども受けられるため、自分のケアだけでは見落としがちな部分を補うことができます。最低でも半年に1回は検診を受ける習慣をつけましょう。

根管治療のやり直しにかかる費用

根管治療のやり直しにかかる費用は、治療の方法や歯の場所、保険の適用範囲などによって大きく異なります。大きく分けて保険診療と自由診療(自費診療)の2つがあります。

保険診療の場合、使用できる材料や治療の内容には制限がありますが、費用を抑えて治療を受けることが可能です。例えば、前歯の根管治療であれば3,000円〜5,000円程度、奥歯になると5,000円〜8,000円程度が目安です。

これに加えて土台や被せ物の費用も必要になるため、総額では1万円を超えることがあります。

一方、自由診療では使用できる材料や技術の幅が広くなり、より精密な治療が行える場合があります。マイクロスコープやCTを使用した精密な根管治療では、1本あたり5万円〜15万円程度が相場です。

歯科医院によって費用の設定は異なるため、事前に説明を受け、納得したうえで治療を受けることが大切です。

まとめ

根管治療は、歯を抜かずに残すために非常に重要な治療です。

しかし、治療後の経過や状態によっては、やり直しが必要になることもあります。再治療を成功させるには、適切な診断と技術、セルフケアや継続的な通院が欠かせません。信頼できる歯科医院で、状態に合った治療を受けることが歯の寿命を延ばす第一歩です。

また、費用面についても事前に確認し、自分に合った治療方法を選ぶことが大切です。正しい知識を持ち、前向きに治療へ取り組むことで、大切な歯を守ることにつながります。

根管治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2026年1月6日 火曜日

オフィスホワイトニングとは?メリットや施術の流れ、費用も

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

歯を白くしたいと思っていても、ホワイトニングにはいくつか種類があり、自分に合っているか分からず迷っている方も多いのではないでしょうか。種類ごとに特徴があるため、把握しておくことは非常に重要といえます。

この記事では、さまざまなホワイトニング方法の中から、即効性・安全性・持続性に優れているとされるオフィスホワイトニングに焦点を当てて解説していきます。ホワイトニングを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

オフィスホワイトニングとは

オフィスホワイトニングとは、歯科医院で歯科医師や歯科衛生士が施術するホワイトニング方法の一つです。専用の治療機器と高濃度の薬剤を用いるため、短時間で効果を実感できるのが特徴です。1回の施術で効果が現れることもあり、結婚式や面接など大事な予定が控えている方に選ばれています。

市販のホワイトニンググッズでは得られないような高い効果が期待できますが、その分料金は高めであることが一般的です。効果を維持するためには、定期的な通院やメンテナンスが必要であることも理解しておく必要があります。

オフィスホワイトニングのメリット

オフィスホワイトニングは、短期間で高い効果を実感できるため人気が高く、結婚式や就職の面接の前の方、接客業の方など、さまざまな方に選ばれています。ここでは、オフィスホワイトニングの多くのメリットをご紹介します。

短期間で高いホワイトニング効果を得られる

オフィスホワイトニング最大の魅力は、即効性でしょう。1回の施術でも歯が白くなったと実感できる方もいるほどで、イベントや写真撮影などに合わせて短期間で歯を白くしたい方に人気です。

歯科医師や歯科衛生士が施術を行うため漂白効果の高い薬剤を使用できることが、即効性の理由です。

安全性が高い

オフィスホワイトニングに用いられるのは、厚生労働省に認可された医薬品として安全性が確認されている薬剤です。市販のホワイトニンググッズに比べて効果が高く、歯科医師の管理下で使用されるため、過剰使用によるトラブルなどの予期せぬリスクが少ないといえるでしょう。

また、施術前のカウンセリングでお口の中の状態を確認し、虫歯や歯周病がある場合は先に治療を行うことができ、施術も専門家が行うためトラブルのリスクを軽減できます。

仕上がりが自然で美しい

オフィスホワイトニングでは、歯の色を段階的に確認しながら施術を行うため、歯の質感を保ちつつ自然で美しい仕上がりを目指せます。芸能人のような白さを目指す方にも、自然な白さを目指す方にも人気のホワイトニング方法です。

モチベーションの維持につながる

歯が理想の白さになると、美しい歯を維持しようという意識が生まれる方が多いです。定期的にオフィスホワイトニングを受けるために歯科医院に通うことで、歯磨きやケアにも自然と意識が向くようになり、口腔全体の健康管理にも良い影響を与えます。

オフィスホワイトニングのデメリット

オフィスホワイトニングは多くのメリットがある一方で、すべての方にとって完璧な選択肢というわけではありません。どのような施術にもデメリットが存在するため、施術を受ける前にリスクを理解しておくことが重要です。

費用が高い

一番のデメリットはコストでしょう。オフィスホワイトニングは1回あたり数万円の費用がかかります。複数回の施術が必要な場合、総額はさらに増加します。

その分、上述したメリットもあるので、予算と効果のバランスを考えることが重要です。

一時的な知覚過敏のリスクがある

薬剤の影響で、一時的に歯がしみるような知覚過敏の症状が現れることがあります。特に、エナメル質が薄い方や、もともと歯が敏感な方は症状が出やすい傾向にあります。

知覚過敏が不安な場合、低濃度の薬剤から使用していくことが可能な歯科医院もあるので相談してみましょう。

効果の持続期間が限られている

オフィスホワイトニングに限りませんが、ホワイトニングの効果は永久的ではありません。一般的には数か月から1年程度で再び黄ばみが気になるようになってくるため、メンテナンスが必要になります。

白さを維持するためには定期的に通院しなければならず、その費用も考慮する必要があります。

通院が必要で時間がかかる

オフィスホワイトニングは歯科医院で行われるため、施術のたびに通院しなければなりません。また、1回あたり30分〜1時間ほどの時間がかかります。

このため、頻繁に通院することを負担に感じる方もいるかもしれません。

オフィスホワイトニングの施術の流れ

ここでは、オフィスホワイトニングの一般的な施術の流れを解説します。

カウンセリングと口腔内のチェック

施術の前には、まずカウンセリングが行われます。患者さまの希望を確認し、どの程度の白さを目指すか、過去の治療歴や現在の歯の状態などを総合的に確認します。

虫歯や歯周病が見つかった場合は、その治療を優先します。

ブラッシングと歯石の除去

ホワイトニングの薬剤をしっかり浸透させるために、口内をクリーニングしていきます。汚れが付着したままだと、薬剤が歯に触れる部分と触れない部分ができ、色むらの原因にもなり得ます。

ホワイトニング効果を高めるためにも、丁寧に口内の汚れを除去していきます。

歯肉の保護と薬剤の塗布

口腔の状態が整ったら、薬剤を塗布するために歯茎を保護する処置を行います。薬剤が歯茎や唇に付着すると、炎症を引き起こす可能性があるためです。

歯肉を保護できたら、ホワイトニングの薬剤を塗布していきます。

特殊な光の照射

薬剤を塗布したあとは、薬剤の成分を活性化させるために特殊な光を照射します。照射が終わったら薬剤をふき取って、再び薬剤の塗布・光の照射を行うこともあります。

薬剤の洗浄と施術後のケア

施術が終わったら、口内に薬剤が残らないように丁寧に洗浄していきます。洗浄後、知覚過敏を防ぐためのフッ素入りジェルやトリートメントを塗布するクリニックもあります。

施術後は、色素の強い飲食物やタバコの使用を24〜48時間ほど控えると白さを維持しやすくなります。また、知覚過敏を感じる場合は、冷たい飲み物や硬い食べ物を避けるようにしましょう。

オフィスホワイトニングの費用

オフィスホワイトニングは、歯科医院で専門のスタッフが施術を行うため、安全性が高いです。ただし、その分コストがかかる傾向があり、費用を気にする方もいるかもしれません。

オフィスホワイトニングの費用相場は、1回あたり3万円から8万円程度です。具体的な費用は、クリニックの立地や設備、使用する薬剤、施術内容などによって変動します。

歯を白くする施術は基本的に保険適用外で、自費診療となります。施術にかかる費用が全額自己負担になるため、一般的な歯科治療と比べると高額に感じられるかもしれませんが、笑顔に自信を持てるようになる、歯の健康意識が高まるなど、メリットも多い施術といえます。

また、白さを維持するためには3〜6ヶ月に1回ほどの頻度で施術を行わなければならないので、メンテナンスにかかる費用も考慮しておく必要があります。

まとめ

オフィスホワイトニングは、短期間で歯を白くできる高濃度の薬剤を使用した施術です。自宅で行うホームホワイトニングに比べて高額ですが、即効性があるため重要なイベントを控えている方に人気です。

一方で、効果の持続期間が限られているため、定期的なメンテナンスが必要です。知覚過敏などの副作用が出る場合があることも理解した上で、費用や頻度を考慮し、自分に合ったホワイトニング方法を選ぶようにしましょう。

オフィスホワイトニングを検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年12月30日 火曜日

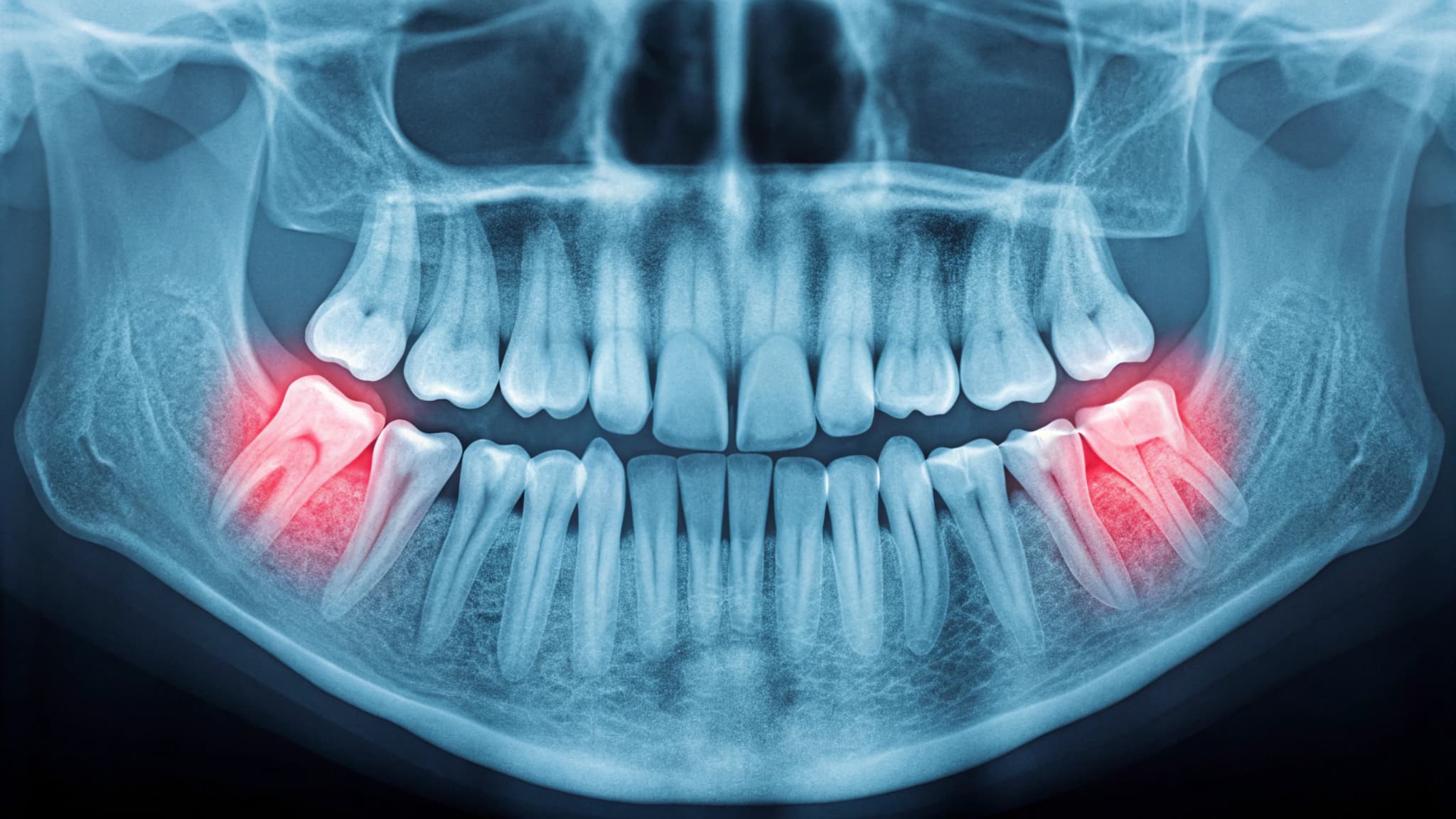

親知らず周辺が腫れる原因とは?放置するリスクと治療法も

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

親知らずが原因で口の奥が腫れて痛むという経験をした方は少なくありません。腫れは突然起こることも多く、食事や会話など、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

特に、何度も繰り返す腫れや痛みは、ただの一時的な症状ではなく、親知らず周辺に起こる病変のサインである可能性があります。適切な処置や治療を怠ると、症状が悪化したり、全身に影響を及ぼしたりするリスクもあるため注意が必要です。

今回は、親知らずの周辺が腫れる原因や放置するリスク、応急処置、治療方法までを詳しく解説します。親知らず周辺の腫れにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

親知らずとは

親知らずは、正式には第三大臼歯と呼ばれる奥歯で、上下左右の一番奥にそれぞれ1本ずつ、合計4本生える可能性がある歯です。多くの場合、10代後半から20代前半にかけて生えてきます。

ほかの永久歯よりも遅れて生えるため、すでに歯並びが完成している状態では、親知らずがまっすぐに生えるための十分なスペースがないことが少なくありません。

その結果、親知らずが斜めや横向きに生えてくることがあり、歯ぐきの中に埋まったまま一部だけが見えている半埋伏(はんまいふく)の状態になるケースも多く見られます。このような生え方は、歯磨きが行き届きにくくなり、虫歯や歯肉の炎症の原因となることがあります。

また、まれに親知らずが全く生えてこない、あるいは1〜2本しか存在しないという人もいます。これは個人差が大きく、遺伝的要因も関係しています。

生え方や本数にかかわらず、親知らずは口腔内の健康に影響を与える要因となることが多いため、歯科医院での定期的なチェックが重要です。

親知らず周辺が腫れる主な原因

親知らずのまわりが腫れる背景には、いくつかの代表的な原因があります。具体的な症状とあわせて、それぞれを詳しく見ていきましょう。

智歯周囲炎

智歯周囲炎とは、親知らずのまわりに起こる歯ぐきの炎症のことです。特に親知らずがまっすぐ生えていない場合、歯ぐきとの間にすき間ができやすく、そこに食べかすや細菌がたまることで炎症が起こります。

これにより、痛みや腫れ、口が開きにくくなるといった症状が現れることがあるのです。あごの下やリンパ節に腫れが広がり、発熱をともなうこともあるでしょう。初期の段階であれば薬で炎症を抑えることが可能ですが、繰り返す場合は抜歯などの対応が検討されます。

虫歯

親知らずは口の一番奥にあるため、歯ブラシが届きにくく、食べかすがたまりやすい場所です。そのため、磨き残しが生じやすく、虫歯になるリスクが高くなります。

虫歯が進行すると、親知らずの神経にまで炎症が広がり、強い痛みや腫れを引き起こすことがあります。さらに悪化すると、親知らずの手前にある歯(第二大臼歯)にも虫歯が広がる可能性があり、1本だけでなく複数の歯に影響が及ぶこともあります。

親知らずの虫歯は進行しやすいため、早めの診断と処置が重要です。

親知らずの生え方

親知らずの生え方によっても腫れが起こることがあります。

例えば、斜めや横向きに生えていたり、歯ぐきの中に一部だけ埋まっていたりする状態では、歯ぐきに圧力がかかり、炎症が起きやすくなります。また、歯がほかの歯や骨にぶつかっていることで、違和感や痛みを引き起こすこともあります。

こうした生え方の問題は自然に改善されることが少なく、繰り返し腫れる場合には抜歯が必要と判断されることもあります。

親知らず周辺の腫れを放置するリスク

腫れが引いたからといって放置していると、さまざまなリスクが生じます。症状の重篤化を防ぐためにも、リスクを理解しておくことが大切です。

全身の健康に影響を及ぼすおそれがある

親知らずのまわりで起きた炎症が悪化すると、腫れがあごや首、さらには顔全体に広がることがあります。

炎症が口の中だけにとどまらず、細菌が血液に入り込んで全身にまわると、敗血症など、命に関わる重大な病気を引き起こすリスクがあります。特に、のどや呼吸器周辺まで腫れが広がると、呼吸困難をともなうケースもあり、早急な治療が必要になります。

違和感を覚えた段階で、歯科医院や医療機関を受診することが大切です。

智歯周囲炎を繰り返す

親知らずのまわりに炎症が一度でも起こると、その後も同じ場所で何度も炎症が発生しやすくなります。特に、歯ぐきの一部が親知らずにかぶさっているような状態では、汚れがたまりやすく、細菌が繁殖しやすい環境になります。

炎症を繰り返すと、歯ぐきの状態が徐々に悪くなり、慢性的な腫れや痛みを抱えることになります。炎症が治まったように見えても、原因を根本から取り除かない限り、再発のリスクは高いままです。

複雑な治療が必要になる

腫れを長いあいだ放置していると、症状が進行し、治療がより難しくなる可能性があります。

たとえば、親知らずの周囲に膿がたまった場合や、炎症が骨の内部にまで及んだ場合には、通常の抜歯では対処できず、外科的な処置が必要になることがあります。また、周囲の歯や骨にも悪影響が及ぶと、複数の部位を同時に治療しなければならないケースもあります。

こうした複雑な治療は、体への負担も大きく、回復にも時間がかかる傾向があります。早い段階での処置が、結果的に負担の少ない治療につながります。

親知らず周辺が腫れたときの応急処置

急に腫れて痛みを感じたときは、すぐに歯科医院へ行けないこともあります。そのようなときに自宅でできる応急処置を知っておくと安心です。

患部を冷やす

腫れている部分を外から冷やすことで炎症をやわらげる効果が期待できます。保冷剤や冷たいタオルを頬に軽く当てることで、血流が落ち着き、腫れや痛みが軽くなることがあります。

ただし、冷却は一時的な対処であり、根本的な解決にはならないため、なるべく早めに歯科医院で診てもらうことが大切です。

安静にする

体を休めることで、免疫の働きが保たれ、炎症の悪化を防ぐ助けになります。強い腫れや痛みがあるときは、無理をせず安静に過ごすことを心がけましょう。

激しい運動や長時間の入浴など、血行が促進される行動は炎症を強める可能性があるため、控えるのが望ましいです。また、十分な睡眠と栄養をとることで、体の回復力が高まり、症状の軽減につながります。

やわらかい食事を心がける

腫れているときは、硬い食べ物や刺激の強い料理を避け、負担の少ない食事を選ぶことが大切です。おかゆ、煮物、スープ、ヨーグルトなど、やわらかくて温度も適度なものを選ぶと、患部への刺激が少なくてすみます。

熱すぎるものや辛い食べ物は、炎症を悪化させる可能性があるため避けましょう。無理に噛むと痛みが強くなることもあるため、できるだけ患部を刺激しないよう意識すると安心です。

口腔ケアを丁寧におこなう

親知らずのまわりが腫れているときでも、口の中を清潔に保つことはとても重要です。

炎症が起きている部分は敏感になっているため、力を入れて磨くと、かえって症状が悪化することがあります。やわらかめの歯ブラシを使い、腫れている箇所には直接当てないように注意しながら、可能な範囲で丁寧に歯を磨きましょう。

特に、親知らずの手前にある奥歯や舌側(内側)の清掃も忘れずに行うことが大切です。普段通りのケアが難しい場合は、無理をせず、痛みが落ち着いてから少しずつ再開するようにしてください。

親知らず周辺が腫れたときの治療法

応急処置で一時的に症状が落ち着いたとしても、根本的な解決のためには専門的な治療が必要になります。歯科医院で行われる代表的な治療方法をご紹介します。

抗生物質や鎮痛薬の処方

腫れや痛みが強いときは、まず抗生物質や鎮痛薬を使って炎症を抑えます。すぐに抜歯できないケースでも、薬で症状を落ち着かせることで治療が行いやすくなります。この段階では無理に処置をせず、腫れがひいたあとに抜歯やほかの治療に進む流れが一般的です。

親知らずの抜歯

炎症の原因が親知らずにある場合、多くは抜歯が必要と判断されます。特に斜めや横向きに生えている場合、再発のリスクが高く、抜歯で根本的に解決できます。抜歯後は一時的に腫れや痛みが出ることもありますが、数日で落ち着くことがほとんどです。

まとめ

親知らず周囲の腫れは、一時的におさまっても根本的な原因が残っている場合が多く、放置すると再発や症状の悪化につながることがあります。智歯周囲炎や虫歯など、見逃すと治療が複雑になるリスクもあるため、違和感を覚えた時点で早めに歯科を受診することが大切です。

また、自宅でできる応急処置や丁寧な口腔ケアも、症状の悪化を防ぐために有効です。腫れの原因や状態に応じた適切な対処を行い、早期の治療につなげることが、口腔内の健康を守る大きなポイントとなります。

親知らず周囲の腫れにお悩みの方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

カテゴリ一覧

- さくらの山歯科クリニックブログ (414)

- 料金表 (1)

- 未分類 (24)

- 求人情報 (3)

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (4)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (5)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (2)