ブログ

2023年7月6日 木曜日

旅行前に要対策!突然痛む「気圧性歯痛」とは?

こんにちは。院長の内山です。

7月に入るといよいよ夏本番。

旅行やキャンプ、マリンスポーツといった

レジャーがたくさん楽しめる季節です。

日ごろの疲れを癒やすべく、

お子さんの夏休みやご自身の休暇に合わせて、

計画を立てている方も多いのではないでしょうか?

しかし、そんなせっかくの「楽しみ」も

突然の「歯の痛み」に悩まされては台無しです。

むし歯や歯周病にも注意が必要ですが、

実は『気圧性歯痛(きあつせいしつう)』という、

旅行中だからこそ起こりやすい歯の痛み

が存在します。

◆飛行機に乗ると起こりやすい症状

飛行機が離陸する際や着陸するときに

「耳がつまる、痛くなる」といった症状が

出る方もいらっしゃいます。

これは、機内の気圧が変化することで、

鼓膜の内側と外側で

「気圧の差」が生じてしまうためです。

こうした

「飛行機に乗った際に起こりやすい身体の異常」は、

ほかにも「お腹が痛くなる」

「気分が悪くなる、吐き気を催す」

といったものもあり、

航空会社の案内でも注意喚起されています。

そして、そのなかには

「歯痛」もしっかりと紹介されているのです。

◆「気圧の変化」が歯痛の引き金に

飛行機に乗ると歯が痛む原因は、

耳のときと同じく「気圧の変化」です。

皆さんは、機内に持ち込んだスナック菓子が、

次第に膨らんでいくことがあるのはご存じでしょうか?

これは、飛行機の高度が上がって周囲の気圧が低くなると、

「袋の外側から抑える力」よりも、

「内側の押し返す力(圧力)」のほうが

強くなるためです。

実は、「飛行機に乗ると歯が痛む理由」も

これと同じです。

歯の内側には

「歯髄腔(しずいくう)」という

神経の詰まった空洞があります。

気圧が下がるとスナック菓子の袋と同じように、

内側の圧力のほうが強くなり、

歯の痛みを引き起こしてしまうのです。

このような気圧の変化によって生じる歯痛を

『気圧性歯痛』といい、

飛行機だけではなく、登山やダイビングなどでも

起こりやすいと言われています。

◆楽しい旅行やレジャーの前に歯科でチェック!

特に、むし歯や治療中の歯は、

気圧性歯痛が発生する可能性が高くなります。

もし、これから旅行やレジャーへ行くにも関わらず、

治療が必要な歯や、治療中の歯を放置している方、

また「しばらく歯科を受診していない」という方は、

楽しい思い出を作るためにも、

事前に歯科で検診を受けておくことを

おすすめいたします。

当院では、

皆さまのお口に関するお悩みを解決できるよう

スタッフ一同、全力で治療に取り組んでいます。

「旅行前に治療を終わらせたい」などのご希望があれば、

精一杯サポートさせていただきますので、

いつでもお気兼ねなくご相談ください。

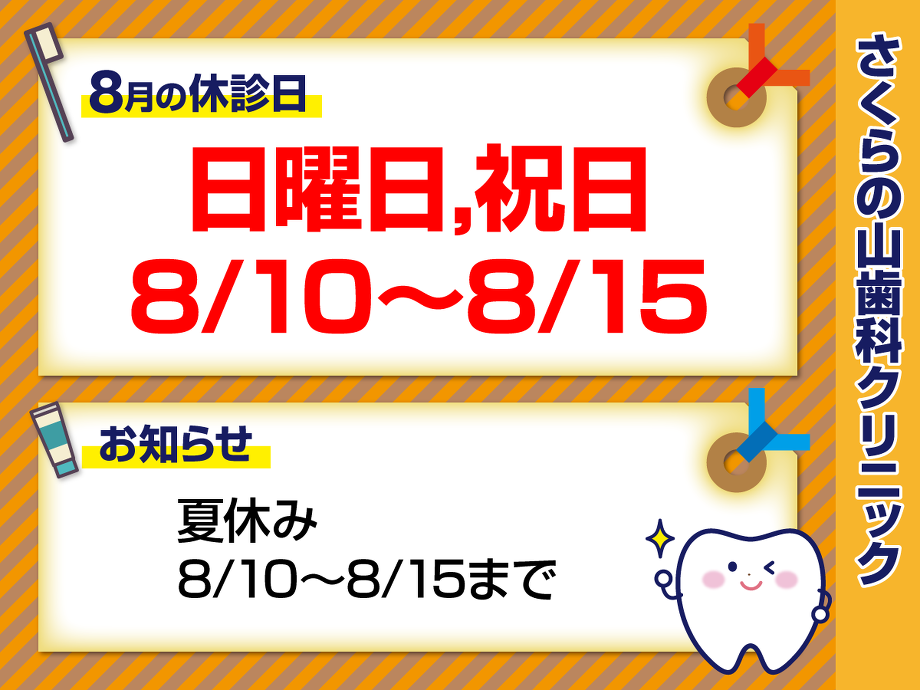

さくらの山歯科クリニック

〒350-2203

埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F

TEL:049-237-7564

URL:http://www.sakuranoyama.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE

投稿者 | 記事URL

2023年6月6日 火曜日

油断大敵!磨きすぎ?「くさび状欠損」とは

こんにちは。院長の内山です。

季節柄どうしても雨模様が続き、

お出かけもしにくいこの時期は、

心も身体も滅入ってしまいがちです。

そのようなときこそ、

ストレッチやエクササイズで身体を動かし、

読書や音楽鑑賞などで気分をリラックスさせ、

心身ともに健康を保つことが重要です。

それに加え、6月4日から10日は、

『歯と口の健康週間』でもありますので、

ぜひ「お口の健康」にも気を配ってみてくださいね。

さて、そんな「お口の健康」のために

欠かせないことといえば、毎日の歯みがき。

しかし、「薬も過ぎれば毒となる」とあるように、

歯みがきもあまり頑張りすぎると、

思わぬトラブルを招くことがあります。

◆これってむし歯?

歯がしみるのは「くさび状欠損」かも!

毎日きちんと歯を磨いているにもかかわらず、

「冷たいものが歯にしみる」

「歯ブラシを当てると痛い」

と、感じたことはありませんか?

その要因のひとつとして考えられるのが、

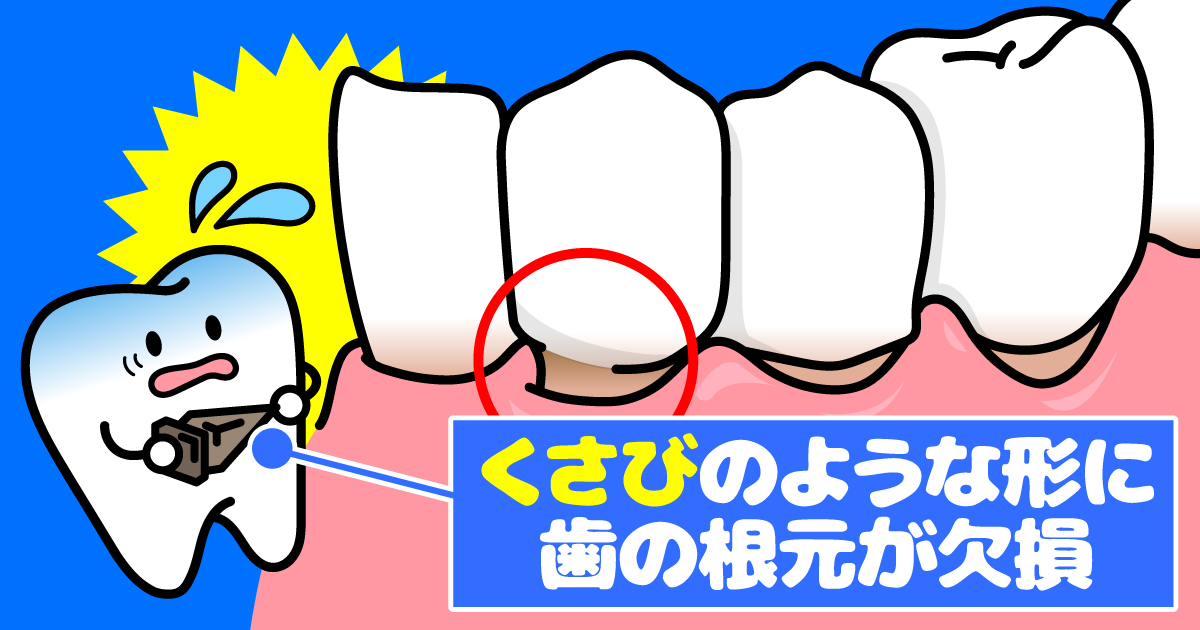

『くさび状欠損』です。

皆さんは「くさび」というものをご存じでしょうか?

建築などで用いられる

「V字型の部品」のことなのですが、

それにたとえて、

「くさびが打ち込まれたように

歯と歯ぐきの境目が欠損している状態」のことを、

『くさび状欠損』といいます。

歯の根元を触った際に段差を感じる場合、

くさび状欠損の可能性は高くなります。

違和感こそあるものの、

初めのうちは「痛み」や「しみる」といった

自覚症状がないため、

気づかずにそのまま放置してしまうことも

少なくありません。

症状が進行すると、

「冷たいものが歯にしみる」

「歯ブラシを当てると痛い」

といった症状が表れるほか、

プラークが溜まって

むし歯や歯周病になるリスクが上がります。

◆歯みがきには「いい加減」が大切

くさび状欠損が生じる原因として

意外と多いのが「過度なブラッシング」、

つまり、「歯の磨きすぎ」です。

たとえば、

・力を入れて歯をゴシゴシ磨いてしまう

・しっかり磨けるように硬い歯ブラシを使っている

・1日に何回も歯を磨く

など、特に「歯みがきに熱心な方」ほど、

その傾向に陥りやすいです。

また、「歯ぎしり」や「食いしばり」などによって、

強い負荷が加わり続けると、

その力が根元に集中して、

歯の表面に細かなヒビが入り、

くさび状欠損が生じてしまうこともあります。

◆くさび状欠損が大きくなる前に!

早めに受診を

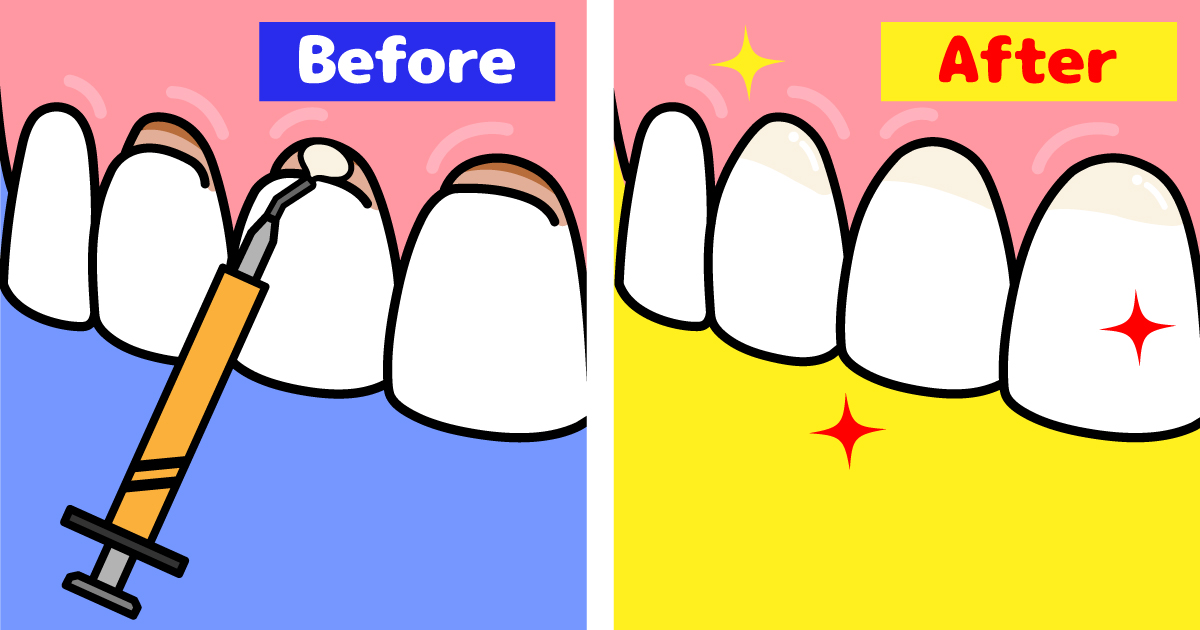

くさび状欠損は、

歯科用の樹脂を詰めることで、

しみるのを軽減させつつ、

見た目も綺麗にすることができます。

しかし、ブラッシングや歯ぎしりなど、

原因となる日々の習慣を解決しない限り、

せっかく樹脂を詰めてもすぐに剥がれ落ち、

くさび状欠損が更に大きくなるばかりです。

そのためにも、まずは

「ブラッシング法や歯ブラシの選び方を見直す」

「歯ぎしり用マウスピースを着用する」など、

原因に対するアプローチが重要です。

歯科医院では、皆さまの症状に合わせた、

最適なアドバイスをすることができます。

原因や対処法についてのご相談など、

いつでもお待ちしておりますので、

症状が悪化する前に、

早めの受診を心がけてくださいね!

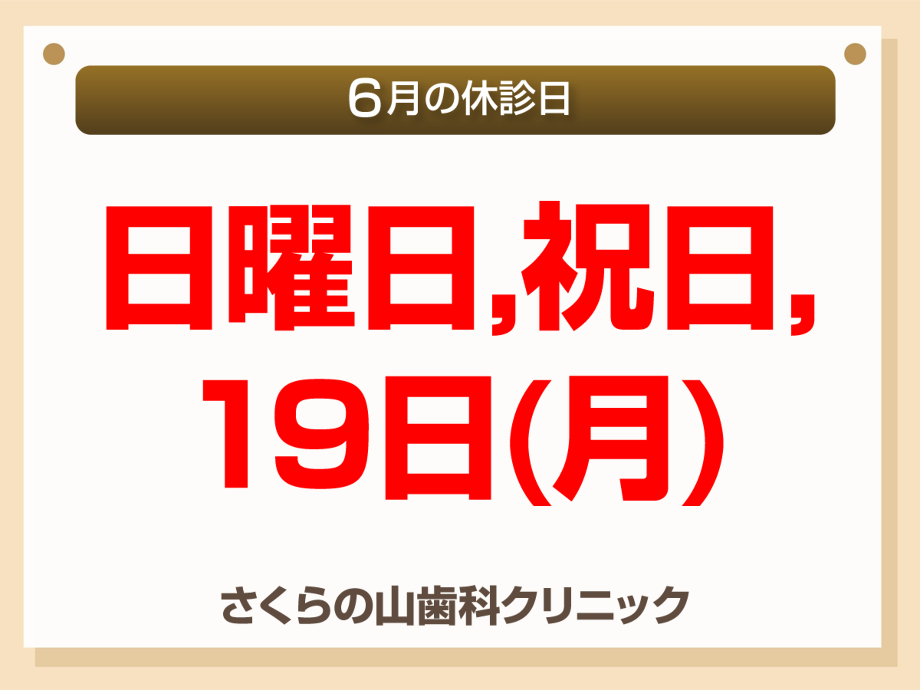

さくらの山歯科クリニック

〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F

TEL:049-237-7564

URL:http://www.sakuranoyama.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE

投稿者 | 記事URL

2023年5月8日 月曜日

「治療の中断」は絶対厳禁!

こんにちは。院長の内山です。

暖かな日も増え、

キャンプやピクニックなどの

レジャーを楽しむ方も多いかと思います。

しかし、アウトドアは

天候に左右されてしまうため、

予定していた計画が中止になってしまった…

というケースも起こり得ます。

こうした「予期せぬ中断」が起こると、

楽しい気分も台無しになってしまいますよね。

実は、歯科においても『中断』が

皆さんの「不幸」につながってしまう

場合があります。

それは、歯科治療の中断です。

◆リスク1.治療が長引く

むし歯の治療を進めていくと、

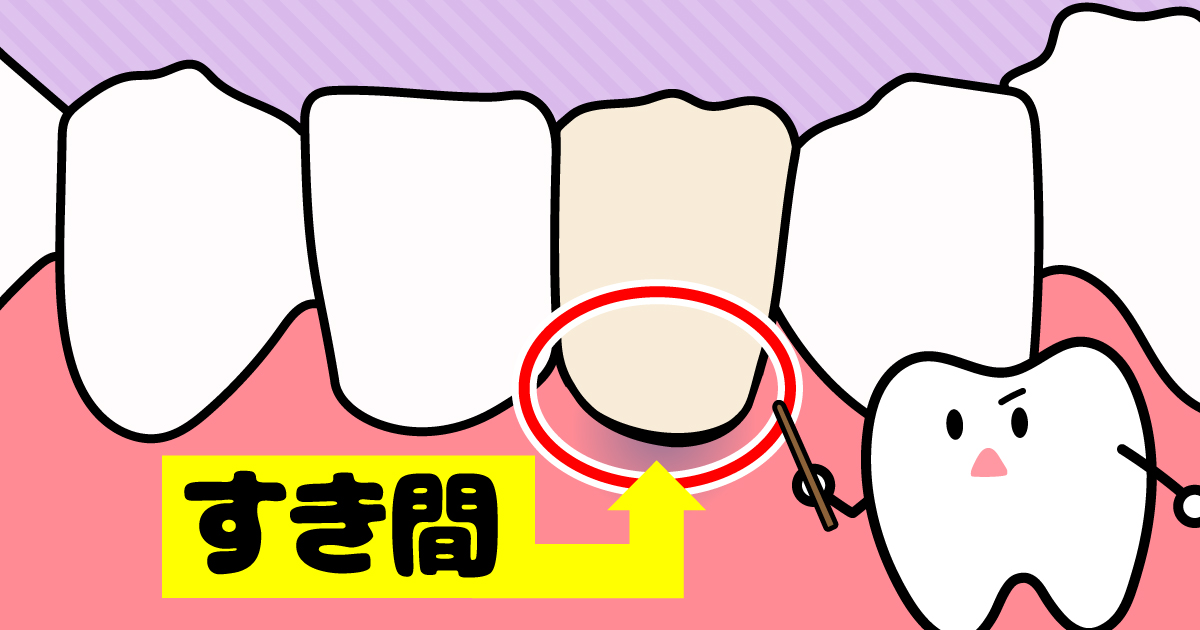

「仮詰め」や「仮歯」といった処置を行う場合があります。

これらは、文字通り

ちゃんとした「つめもの」「かぶせもの」を作っている間、

患部を塞いでおくための仮のもの。

すぐに外す前提のため、

外れやすく、材質も脆いので

すき間が生じやすくなっています。

「もう痛くないから」と、

自己判断でうっかり通院を止めてしまうと、

むし歯が再発する場合や、

治療開始時より悪化してしまう、

ということもしばしばあります。

また、「型取りを終えたあと」の中断にも注意が必要です。

あまり長く放置すると、再び型取りをして

つめものやかぶせものを

新しく作り直さなくてはならない場合もあるため、

無駄に治療期間が延びてしまうことになります。

◆リスク2.歯の寿命が短くなる

治療の中断には、

「歯の寿命が短くなる」というリスクもあります。

たとえば、仮歯や仮詰めをしたところは

細菌が溜まりやすく、中断して放置すると

新たなむし歯ができてしまいます。

特に、むし歯が神経にまで達してしまうと、

神経をとらなくてはならず、

歯の寿命が著しく短くなります。

また、神経をとり除いた後などに行う

「歯の根の治療」の中断も注意が必要です。

むし歯になりやすいだけでなく、

根っこが弱くなっているため、

割れたりヒビが入ったりしやすくなります。

そうなってしまうと

「抜歯」せざるを得なくなることが多いため、

「歯の根の治療」は必ず最後まで受けましょう。

そして、「歯周病治療の中断」も

歯の寿命に大きな影響を及ぼします。

歯周病は、進行すると

歯を支えている骨が溶けてしまう恐ろしい病気です。

その原因が「歯周病菌」であり、

すみ家となっているのが『歯石』です。

そのため歯周病の進行を食い止めるために、

「歯石の除去」を行っていきます。

しかし、治療を中断してしまうと、

何百億という細菌が、

歯石に隠れて増殖しながら歯を支える骨を溶かし続け、

やがては歯が抜け落ちてしまうのです。

◆リスク3.治療費が高くなる

リスク1、リスク2からもわかるように

治療を中断すると、治療のやり直しや、

さらなる悪化の原因となります。

それによって当然、

時間も治療費も余計にかかってしまいます。

中断せずに

最後までしっかり通院することで得られるのは、

歯の健康だけではありません。

貴重な時間を無駄にせず、

経済的な負担を抑えることにもつながるのです。

むし歯や歯周病といったお口の病気は、

放っておいても自然に治る病気ではありません。

誤った状態で放置すると、

確実に悪化します。

私たちが

「治療は終わりました」とお伝えするまで、

欠かさず通院を続けてください。

もし、急用などで

やむを得ず来院できないときには、

必ずご相談ください。

皆さまの大切な歯を残すため、

私たちが全力でサポートさせていただきます!

さくらの山歯科クリニック

〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F

TEL:049-237-7564

URL:http://www.sakuranoyama.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE

投稿者 | 記事URL

カテゴリ一覧

- さくらの山歯科クリニックブログ (416)

- 料金表 (1)

- 未分類 (24)

- 求人情報 (3)

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (5)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (6)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (5)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (6)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (5)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (4)