さくらの山歯科クリニックブログ

2025年10月7日 火曜日

歯科医院で行うクリーニングの費用は?保険と自費に分けて解説!

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

歯科医院で行われるクリーニングは、歯の健康維持だけでなく、口元の美しさを保つためにも欠かせないケアです。毎日の歯磨きでは落としきれない歯石や着色汚れを、専門的な器具と技術で取り除くことで、むし歯や歯周病の予防に大きな効果を発揮します。

一方で、患者さんが気になるのはやはり費用ではないでしょうか。保険が適用される場合とされない場合があり、その違いによって料金に大きな差が生じます。

今回は、歯科医院で行われるクリーニングの費用について解説します。安心して通院できるように、ぜひ参考にしてください。

歯科医院で行われるクリーニングの費用

歯のクリーニングにかかる費用は、保険診療と自費診療で大きく異なります。ここではそれぞれの特徴と費用を分けて説明していきます。

保険診療の場合

歯周病やむし歯の治療の一環としてクリーニングを行う場合は、保険適用の対象になります。たとえば、歯石除去や歯周ポケットの清掃などは、歯周病治療として位置づけられているため保険適用の対象となるケースが多いです。

費用は、初診料を含めて1回あたりおおよそ2,000円〜3,000円程度が一般的です。

ただし、保険適用のクリーニングはあくまで治療の一環であり、見た目の改善の目的は含まれません。そのため、コーヒーやタバコによるステイン除去などを希望する場合には、別途自費診療のクリーニングを受ける必要があります。

自費診療の場合

一方で、美容的な目的や予防を中心としたクリーニングは自費診療となります。

自費診療の場合は、歯科医院ごとに料金設定が異なりますが、一般的には1回あたり5,000円〜1万5,000円程度が相場で、施術内容によってさらに幅があります。たとえば、歯石除去に加えてフッ素塗布やPMTCを行う場合は、費用が高めになる傾向があります。

自費診療では時間をかけて丁寧に行われることが多く、仕上がりも美しくなるため、費用はかかっても満足度は高いといえるでしょう。

歯科医院で行われるクリーニングの流れ

歯科医院でのクリーニングは、単に歯を磨くだけではなく、口腔内全体を確認しながら専門的に行われます。一般的な流れは、次の通りです。

口腔内のチェック

最初に行われるのは、口腔内の検査です。歯ぐきの腫れや出血、歯石の付着具合などを丁寧に確認し、必要に応じて歯周ポケットの深さも測定します。この段階で、どの程度のクリーニングが必要かを判断します。

歯石の除去(スケーリング)

次に、専用の器具や超音波スケーラーを用いて、歯石やプラークを除去します。特に歯ぐきの中に入り込んだ歯石はセルフケアでは落とせないため、プロによる処置が欠かせません。歯石を除去することで、歯ぐきの炎症も改善しやすくなります。

歯面清掃と研磨(PMTC)

歯石除去のあとは、歯の表面を研磨して仕上げます。専用のペーストやブラシを用いて歯面をツルツルに磨くことで、着色汚れを落とし、細菌が付着しにくい環境に整えられます。コーヒーや紅茶のステインを落とすことで、見た目も明るくなる効果があります。

フッ素塗布

最後に行われることが多いのが、フッ素塗布です。フッ素には歯質を強化し、虫歯菌の活動を抑制する効果があるため、クリーニング後の仕上げとして効果的です。

歯科医院でクリーニングを受けるメリット

歯科医院で定期的にクリーニングを受けることには多くのメリットがあります。以下に詳しく解説します。

むし歯や歯周病の予防

毎日の歯磨きでは落としきれない歯石やプラークを、専用の器具で徹底的に取り除くことで、むし歯や歯周病の発症リスクを大幅に減らすことができます。

特に歯周病は自覚症状が出にくく、気づいたときには進行しているケースが多いため、定期的にクリーニングを受けることで予防につながります。

口臭の改善

歯石やプラークがたまると、細菌が発生させるガスによって口臭が強くなることがあります。クリーニングを受けることで、口臭の元となる汚れが取り除かれ、口の中を清潔でさわやかな状態に保つことができます。

歯の見た目がきれいになる

コーヒーや紅茶、タバコなどによる着色汚れは、通常の歯磨きでは完全に落とせません。

クリーニングでは専用の器具や研磨剤を使って歯の表面を磨くため、自然な白さに近づける効果が期待できます。ホワイトニングほどの効果はなくても、口元の印象を大きく変えることができます。

むし歯や歯周病の早期発見につながる

定期的なクリーニングを通して歯科医師や歯科衛生士にお口の中を診てもらうことで、むし歯や歯周病の早期発見につながります。早い段階で発見できれば、簡単な治療で済むケースが多く、費用や時間の負担を抑えることができます。

歯科医院でクリーニングを受けるときの注意点

ここでは、歯科医院でクリーニングを受けるときの注意点について解説します。

保険と自費の違いを理解する

クリーニングといっても、保険診療で行うものと自費診療で行うものでは、目的や内容、費用が大きく異なります。保険が適用されるのは歯周病治療を目的とした最低限のクリーニングに限定される一方、自費では見た目や予防を重視したより丁寧なケアが受けられます。

予約の際に、自分が希望する内容に合った診療を確認しておくことが大切です。

一度で完了しないことがある

歯石の付着が多い場合や歯周病が進行している場合は、1回のクリーニングでは対応しきれないことがあります。数回に分けて少しずつ除去するほうが身体への負担が少なく、仕上がりも良いことがあるため、必要な通院回数は事前に確認しておくと安心です

痛みを感じることもある

クリーニング自体は痛みを伴う処置ではありませんが、歯石が多く付着していたり歯ぐきが炎症を起こしていたりすると、処置中にしみたり軽い痛みを感じたりすることがあります。これは一時的なものがほとんどで、処置後に炎症が改善すると不快感も軽減します。

歯科医院でクリーニングを受ける頻度

一度クリーニングを受けたからといって、その効果がずっと続くわけではありません。歯石やプラークは毎日の生活のなかで再び溜まるため、定期的なクリーニングが必要になります。

どのくらいの間隔で受けるのが良いかは、お口の状態や生活習慣によって変わりますが、一般的な目安は3〜6ヶ月に1回です。特に、歯周病のリスクが高い方や歯ぐきが弱っている方は、1〜3ヶ月に1回と短い間隔での通院がすすめられます。

定期的に受診することで、健康な状態を保ちながら将来的なトラブルも防ぐことができるのです。

一方で、特に大きなトラブルがなく健康な歯を維持している人でも、半年に1回程度は受けると安心です。プロのチェックによって小さな変化を早期に見つけることができ、結果的に治療の負担を減らすことにもつながります。

このように、クリーニングを受ける頻度は人それぞれですが、定期的に通院する習慣を持つことが健康な口腔環境を守る大きなポイントになります。

まとめ

保険診療であれば安い費用で最低限のケアを受けることができますが、見た目の美しさやより丁寧な処置を求めるのであれば自費診療を選ぶことになります。どちらが自分に合っているかを理解して、目的に合わせて選択することが大切です。

さらに、クリーニングは一度きりで終わるものではなく、定期的に続けることで本来の効果を発揮します。歯の健康は体全体の健康を支える基盤でもあるため、多少の費用や通院の手間があっても、定期的なクリーニングを受ける価値は十分にあります。

不安を解消しながら通院を習慣にすることで、健やかな口腔環境を長く維持できるでしょう。

歯のクリーニングを検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年9月30日 火曜日

療養担当規則、施設基準について

療養担当規則について

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、療養担当規則についてウェブサイト上の掲載を行っております。

当院は、厚生労働省より指定を受けた保険医療機関です。

明細書発行体制

当院では、保険診療を受けられたすべての患者様に、診療明細書を無料で発行しています。不要な場合は受付までお申し出ください。

保険外負担(実費徴収)

保険診療に付随する下記の費用は、保険外負担(実費)としてご請求させていただいております。

・診断書:3300円(税込)

厚生局に届出済みの施設基準

【基本診療料・外来診療体制】

<歯初診>歯科初診料の注1に掲げる施設基準

<外安全1>歯科外来診療医療安全対策加算1

<外感染1>歯科外来診療感染対策加算1

<外感染2>歯科外来診療感染対策加算2

<歯外在べⅠ>歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

【医療DX・ICT関連】

<医療DX>医療DX推進体制整備加算

【在宅・訪問歯科診療】

<在歯管>在宅患者歯科治療時医療管理料

<歯訪診>歯科訪問診療料の注15に規定する基準

【歯科技工・補綴・印象関連】

<歯技連1>歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算

<歯技連2>歯科技工士連携加算2

<歯CAD>CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

【口腔機能・リハビリ・検査関連】

<口管強>小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算

【手術・処置・特定療法】

<医管>歯科治療時医療管理料

<補管>クラウン・ブリッジ維持管理料

施設基準について

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。

明細書発行体制等加算

当院は診療費明細書を無料で発行しております。なお、必要のない場合にはお申し出ください。

医療情報取得加算

当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報(薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報)を取得・活用して診療を行っております。

医療DX推進体制整備加算

当院では医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように体制を整備しています。

オンライン資格確認システム等により取得した医療情報等を活用して診療を行う他、マイナ保険証の利用や電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施しています。

歯科点数表の初診料の注1

当院では、院内感染防止対策を徹底し、清潔な環境で治療を行っております。

歯科外来診療医療安全対策加算1及び2

当院では、歯科医療に関わる医療安全について以下の通り取り組んでおります。

医療安全、医薬品業務手順等、医療安全対策に関わる指針の策定

医療安全対策に関わる研修の受講ならびに従業員への研修の実施

安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具などの設置

※設置装置:AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置

緊急時に対応できるよう、連携保険医療機関との連携

連携保険医療機関名 : 埼玉医科大学病院

電話番号 : 049-276-1127

2025年9月9日

さくらの山歯科クリニック

投稿者 | 記事URL

2025年9月30日 火曜日

入れ歯が合わない原因は?症状と解決法も解説

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

入れ歯は、歯を失った方が再び快適に食事や会話を楽しむための大切な治療法のひとつです。しかし「入れ歯が合わない」と感じる方は少なくありません。長く使用しているうちに違和感や痛みが出たり、食事がしづらくなったりすることもあります。こうした不具合を放置すると、口腔内の健康だけでなく全身の健康にも影響する可能性があります。

今回は、入れ歯が合わなくなる原因やその症状、適切な対処法について詳しく解説します。

入れ歯が合わなくなる原因とは

ここでは、入れ歯が合わなくなる原因について解説します。

噛み合わせの問題

入れ歯が合わなくなる原因の一つに、噛み合わせのズレがあります。顎の骨や歯ぐきが少しずつ変化するため、最初に調整した噛み合わせが次第に崩れてしまうのです。

また、残っている天然歯が動いたり、摩耗したりすることも噛み合わせの変化につながります。噛み合わせがずれると、一部の歯や入れ歯に負担が集中し、痛みや違和感が生じやすくなります。

こうした噛み合わせの問題は自己判断では気づきにくいため、定期的な歯科受診で早めに調整することが大切です。

入れ歯の変形と劣化

入れ歯は毎日使用することで少しずつ変形や劣化が進んでいきます。特にレジンと呼ばれるプラスチック素材で作られた入れ歯は、長期間使用するとわずかに歪んだり、硬さが失われてしまったりすることがあります。

さらに、熱い飲み物や食べ物に繰り返し触れることで微細な変化が生じることもあります。また、日常的な清掃で強い力を加えたり、誤って落としたりすると、ひび割れや変形につながる場合も少なくありません。

入れ歯の寿命は一般的に5年から7年程度といわれており、長期間使い続けるほどフィット感が損なわれやすくなります。劣化した入れ歯を無理に使い続けると、噛みにくさや痛みだけでなく、口腔内に傷をつくる原因にもなるため、定期的に確認してもらうことが重要です。

口腔内の変化

口腔内の環境が変化することで入れ歯が合わなくなることもあります。歯を失った部分の骨は、時間の経過とともに少しずつ痩せていきます。そのため、最初に作った入れ歯が徐々に合わなくなり、隙間が生じたり安定感が失われたりするのです。

また、加齢によって歯ぐきがやせたり、口の筋肉が弱ったりすることも入れ歯の不具合に影響します。さらに、糖尿病や骨粗しょう症などの全身的な病気があると、歯ぐきや顎の骨の状態が変化しやすく、入れ歯が合わなくなるリスクが高まります。

こうした変化は自然なことですが、放置すると痛みや口内炎の原因になります。そのため、入れ歯を長く快適に使うためには、定期的な調整や新しい入れ歯の作製を検討することが大切です。

入れ歯が合わない時の症状

ここでは、入れ歯が合わない時に現れる主な症状について解説します。

痛みや不快感

入れ歯が合わないときに最も多くみられる症状が、痛みや不快感です。

特に噛む際に強く当たる部分や、入れ歯の縁が歯ぐきに食い込む部分に痛みが出やすくなります。痛みがあると自然に噛む力を弱めてしまい、食事がしにくくなるだけでなく、消化器官に負担をかけることもあります。

また、常に口の中で異物感を覚えることで、会話や発音にも影響が出る場合があります。

口内炎の発生

入れ歯が合わなくなると、口内炎が繰り返しできやすくなります。これは、入れ歯の一部が歯ぐきや粘膜に強く当たり、摩擦や圧迫が生じることで炎症が起こるためです。小さな口内炎であっても、食事や会話のたびに痛みが生じると、生活の質に大きな影響を与えます。

食事をする際の違和感

入れ歯が合わないと、食事の際に違和感を覚えることがあります。例えば、硬いものを噛むと痛みが出たり、片側だけで噛む癖がついたりすることがあります。その結果、食べ物を十分に咀嚼できず、飲み込みにくさや消化不良を引き起こすことも少なくありません。

また、入れ歯が動いてしまうことで、食べ物が入れ歯と歯ぐきの間に挟まり、噛むたびに痛みを感じる場合もあります。さらに、入れ歯の安定感が失われると、会食や外食の際に不安を覚え、食事を楽しめなくなる方も多いのです。

入れ歯が合わないときの対処法

入れ歯が適切にフィットしないと感じた場合の対策について解説します。

歯科医師に相談する

入れ歯が合わないと感じたとき、最も重要なのは早めに歯科医師へ相談することです。入れ歯の不具合は自己判断で解決することが難しく、放置すると症状が悪化してしまう可能性があります。

歯科医師は入れ歯の内面を削ったり、裏打ち材を追加したりして調整を行います。また、入れ歯が大きく変形している場合や、歯ぐきの変化が大きい場合には、新しい入れ歯の作製を提案されることもあります。

入れ歯安定剤を使用する

一時的に入れ歯の不具合を和らげる方法として、入れ歯安定剤の使用があります。安定剤で入れ歯と歯ぐきの間にできた隙間を埋めることで、ずれや動きを抑えることができます。これにより、食事中や会話中の外れやすさを軽減し、安心して使えるようになります。

ただし、安定剤はあくまで補助的なものであり、根本的な解決策にはなりません。長期間の使用は、逆に入れ歯の状態を悪化させたり、歯ぐきに余分な負担をかけたりする恐れがあるため、必要以上に長く使い続けないよう注意が必要です。

調整しても入れ歯が合わない場合の選択肢

ここでは、調整しても入れ歯が合わない場合の解決策について解説していきます。

新しい入れ歯の作成

入れ歯を何度調整してもフィットしない場合には、新しい入れ歯を作成する必要があります。入れ歯は長年の使用によって劣化し、歯ぐきや顎の骨の変化にも対応できなくなるため、どうしても限界が訪れます。

新しい入れ歯を作る際には、最新の技術や素材を取り入れることで、以前よりも快適な装着感を得られることがあります。例えば、柔らかい素材を部分的に使った入れ歯や、精密な型取りを行うことで、痛みやズレを軽減できる場合があります。

作り直しは手間がかかるように思われがちですが、結果的に日常生活の質を大きく改善できるため、合わない入れ歯に悩み続けるよりも前向きに検討することが望ましいでしょう。

他の治療法の検討

入れ歯がどうしても合わない場合、他の治療法を検討する選択肢もあります。

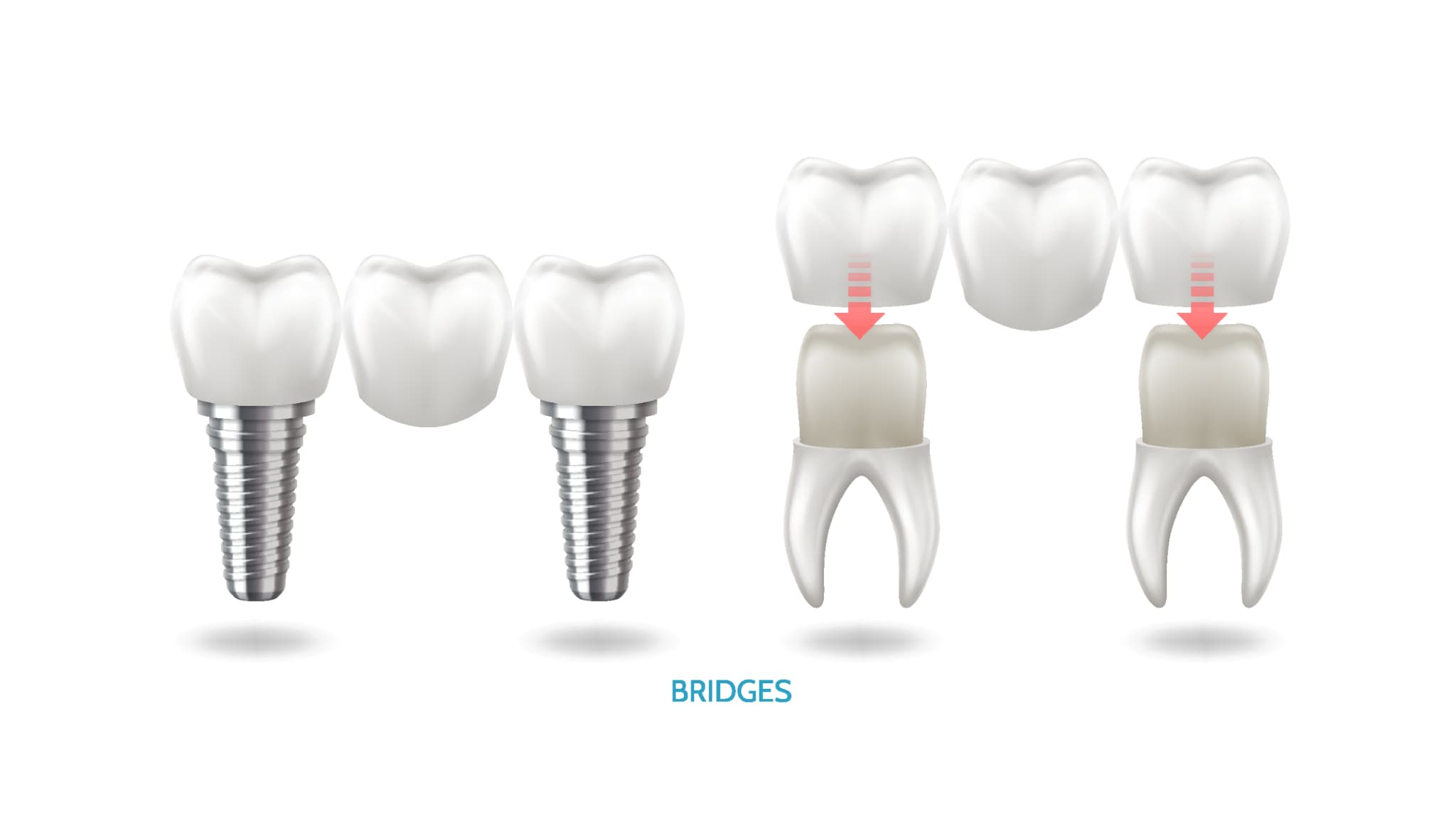

インプラント

インプラントは、顎の骨に人工の歯根を埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。天然の歯に近い噛み心地を得られるのが大きな特徴で、入れ歯のように外れる心配がほとんどありません。また、見た目も自然で、審美的な面でも優れています。

一方で、外科手術が必要であり、治療期間も数か月以上かかることが一般的です。さらに、全身の健康状態や骨の量によっては適応とならないこともあります。

費用面でも入れ歯に比べて高額になるため、治療を検討する際には自分の体調や経済的な負担も含めて考える必要があります。

ブリッジ

ブリッジは、失った歯の両隣にある歯を支えにして人工の歯を固定する治療法です。入れ歯のように取り外しの手間がなく、短期間で治療が完了するのが利点です。噛む力も安定しやすく、見た目も自然に仕上がります。

ただし、両隣の健康な歯を削る必要があるため、将来的にそれらの歯に負担がかかる可能性があります。また、支えとなる歯が弱い場合や歯の本数を多く失っている場合には適応とならないこともあります。

ブリッジはインプラントと比べて外科的な負担が少なく、費用も抑えられるケースが多いため、治療の選択肢として検討しやすい方法といえるでしょう。

入れ歯の不具合を未然に防ぐために

入れ歯のトラブルを避けるためには、日常的な予防と定期的な管理が不可欠です。

まず大切なのは、歯科医院での定期検診です。入れ歯は時間の経過とともに必ず調整が必要になるため、少なくとも半年に一度はチェックを受けることが望まれます。また、日常のケアでは清掃を欠かさず、入れ歯洗浄剤を正しく使用して清潔な状態に保つことが重要です。

さらに、硬い食べ物を無理に噛まない、入れ歯を長時間装着したままにしないなど、日常生活での注意点を守ることで、不具合を予防できます。加えて、入れ歯を支える歯ぐきや顎の骨を健康に保つために、バランスの取れた食生活や十分な水分補給も役立ちます。

入れ歯を単なる道具と考えるのではなく、体の一部として大切に扱う意識が、不具合を防ぐ第一歩といえるでしょう。

まとめ

入れ歯は、歯を失った方にとって日常生活を支える大切な存在ですが、時間の経過や口腔内の変化によって合わなくなることがあります。

噛み合わせのずれや入れ歯自体の劣化、歯ぐきや骨の変化などが主な原因となり、痛みや口内炎、食事のしにくさといった症状が現れることがあります。こうした不具合を放置すると、口腔内の健康だけでなく全身の健康や生活の質にまで悪影響を及ぼす可能性があります。

対処法としては、歯科医師による調整や入れ歯安定剤の活用、新しい入れ歯の作成や他の治療法の検討が挙げられます。また、日常的なケアや定期的なチェックを行うことで、不具合を未然に防ぐことも可能です。

入れ歯に違和感を覚えたら早めに歯科医師に相談し、自分に合った解決策を見つけることが快適な生活を送るための鍵となります。

入れ歯を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年9月23日 火曜日

親知らずが埋まっている場合の抜歯の必要性・費用まとめ

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

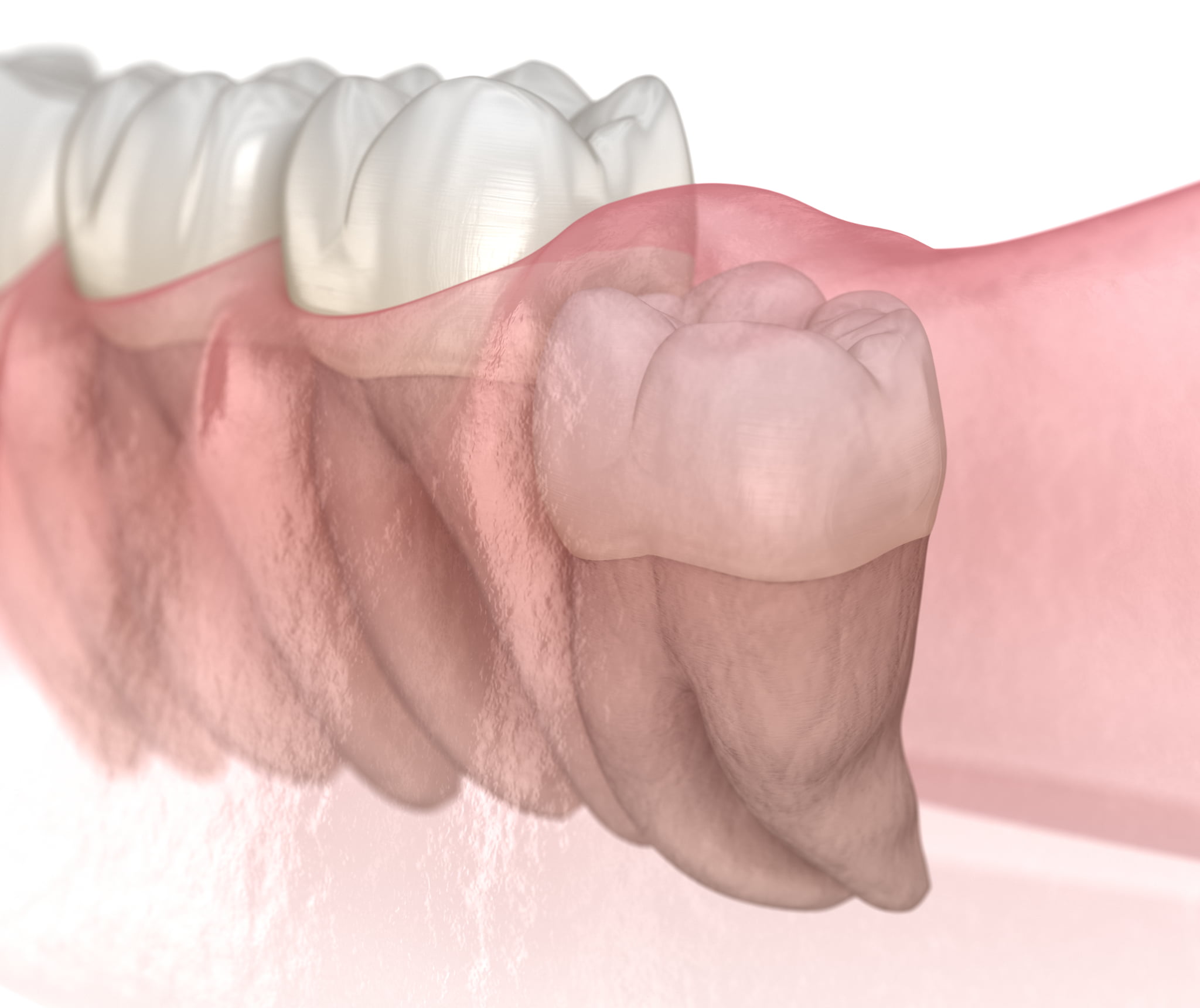

親知らずは10代後半から20代にかけて生えてくる最後の永久歯です。なかには正常に生えず、歯ぐきや骨の中に埋まったままになっている親知らずもあります。

この埋まっている親知らずは、放置すると周囲の歯や歯ぐきにさまざまなトラブルを引き起こす可能性があるため、注意が必要な存在です。特に、痛みや腫れを伴ったり、歯並びや噛み合わせに影響を及ぼしたりするケースも少なくありません。

その一方で、必ずしもすべての埋まっている親知らずを抜歯しなければならないわけではなく、状況によっては経過観察が選択されることもあります。

今回は、埋まっている親知らずの抜歯の必要性や、抜歯の流れなどについて解説します。埋まっている親知らずを抜くべきかお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

埋まっている親知らずは抜歯が必要?

埋まっている親知らずは、必ずしも抜かなければならないわけではありません。以下に、埋まっている親知らずのなかでも抜いたほうがよいケースと、抜かずに様子をみてもよいケースをご紹介します。

抜いたほうがよいケース

親知らずが埋まっている状態で痛みや腫れを繰り返す場合、抜歯を検討することが多いです。特に、智歯周囲炎と呼ばれる腫れや痛みを伴う症状は再発しやすく、悪化すると口が開けにくくなったり、発熱を引き起こしたりすることもあります。

また、隣の第二大臼歯に強く接触しているケースも抜歯が検討されます。横向きや斜めに埋まっている親知らずが隣の歯の根を押し続けると、歯並び・噛み合わせに影響を及ぼす可能性があるためです。また、隣の歯の根が吸収を引き起こすこともあります。

このように、周囲の歯や口腔環境に悪影響を及ぼすリスクが明らかな場合は、早めの抜歯が望ましいといえます。

抜かずに経過観察するケース

親知らずが完全に歯ぐきや骨の中に埋まっていて、痛みや腫れなどの症状が全くない場合は、必ずしも抜歯が必要とは限りません。このような親知らずは、痛みや炎症を起こすリスクが低いため、無理に抜く必要はないと判断されるケースが多いのです。

レントゲン検査で周囲の歯や神経に悪影響がないこと、虫歯の兆候がないことが確認できれば、定期的な経過観察で様子を見ることができます。

埋まっている親知らずの抜歯の流れ

ここでは、埋まっている親知らずの抜歯はどのような流れで行われるのか解説します。

事前の検査と診断

埋まっている親知らずの抜歯を行う前には、まず歯科医院で詳しい検査と診断が行われます。レントゲン撮影やCT撮影によって、親知らずの位置や角度、神経や血管との距離を正確に把握することが重要です。これにより、抜歯の難易度やリスクを予測し、治療計画を立てることができます。

また、患者さんの全身の健康状態や服用中の薬も確認され、必要に応じて内科と連携することもあるでしょう。

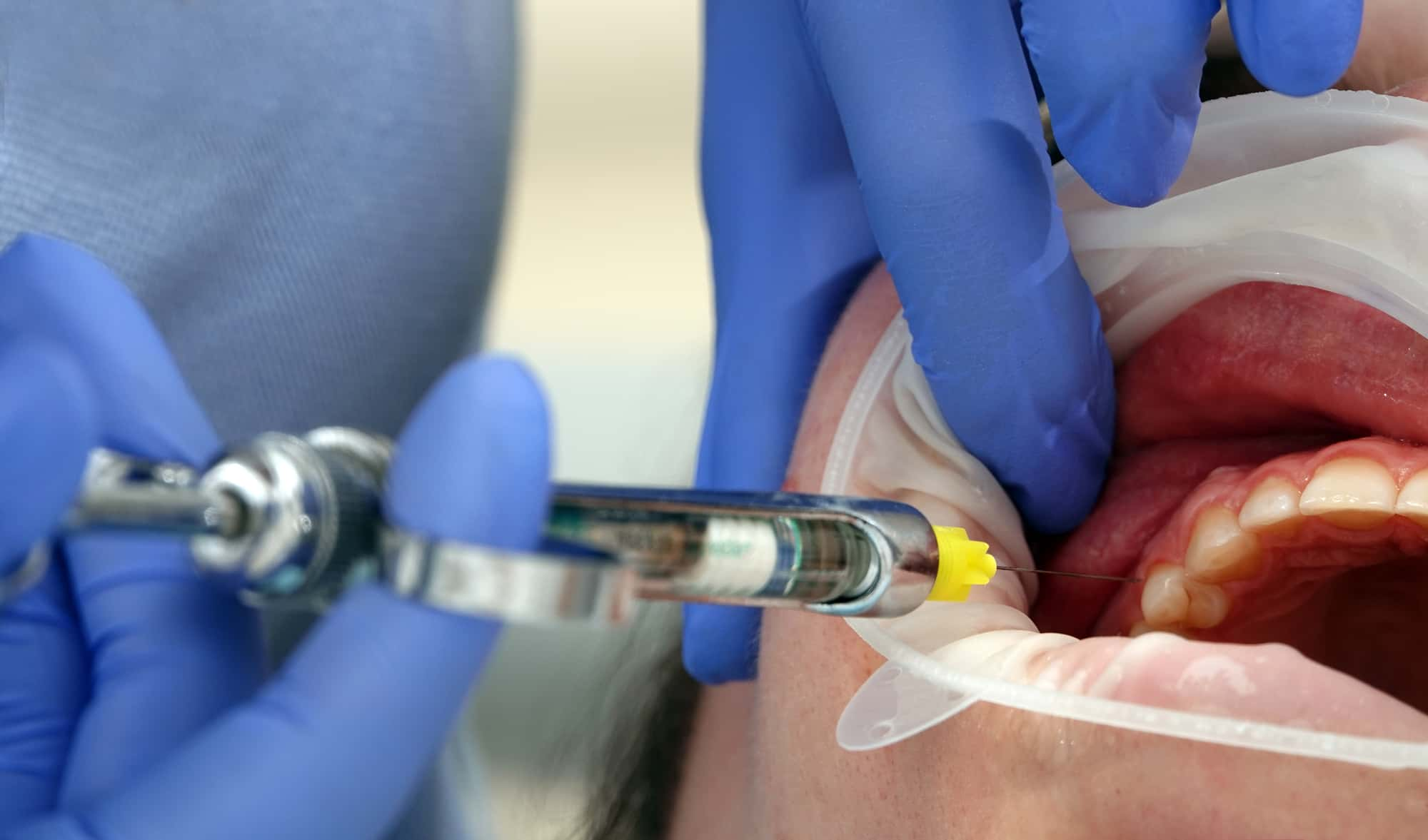

麻酔と切開

埋まっている親知らずを抜くときは、まず局所麻酔を十分に効かせて痛みを感じにくくします。麻酔が効いたことを確認したあと、歯ぐきを切開して歯を露出させます。

歯の分割と抜歯

埋まっている親知らずは一度に丸ごと抜くことが難しいケースが多いため、歯を数個に分割して少しずつ取り出すことが一般的です。抜歯の所要時間は通常30分から1時間程度ですが、歯の位置や根の形によってはさらに時間がかかることもあります。

抜歯後の縫合と止血

抜歯後は傷口を縫合します。縫合することで傷の治りを早める効果もあります。その後は、ガーゼを20〜30分ほど強く噛んで圧迫止血を行います。

術後のケアと回復の流れ

処置後は痛み止めや抗生物質が処方されるため、歯科医師の指示通りに服用しましょう。また、抜歯当日は強いうがいや飲酒、喫煙を避け、血の塊が安定するのを妨げないことが重要です。

翌日以降も腫れや違和感が数日続く場合がありますが、通常は徐々に改善します。縫合した場合は1週間前後で抜糸を行い、経過を確認します。

埋まっている親知らずの抜歯にかかる費用と通院頻度

ここでは、埋まっている親知らずを抜くときにかかる費用と通院頻度について解説します。

抜歯の費用の目安

埋まっている親知らずを抜くときにかかる費用は、保険適用の3割負担の場合で3,000円から5,000円程度が目安です。

ただし、レントゲン撮影や投薬、消毒などの追加処置が必要なケースでは、費用がさらにかかることもあります。また、抜歯の難易度や通院回数によっても総額が変動します。

埋まっている親知らずを抜くまでの通院回数

実際の抜歯処置は1回で終わることが多いですが、術後に腫れや痛みの確認、縫合をした場合の抜糸のために1〜2回の再診が必要です。そのため、合計で2〜4回程度の通院を想定しておくと安心です。

難易度が高い症例や合併症のリスクがある場合は、大学病院や口腔外科への紹介となり、さらに通院回数が増えるケースもあります。

埋まっている親知らずを抜くメリット

ここでは、埋まっている親知らずを抜くメリットについて解説します。

炎症や腫れを未然に防げる

親知らずが歯ぐきの中に埋まっていると、周囲の歯肉が炎症を起こしやすくなります。抜歯を行えば炎症の原因そのものがなくなるため、慢性的な痛みや不快感から解放され、生活の質が大きく向上します。

歯並びや噛み合わせへの影響を防げる

親知らずが横向きに埋まっている場合、そのまま放置すると隣接する歯に圧力がかかり、歯並びが乱れるリスクが高まります。特に矯正治療を終えた人の場合、せっかく整えた歯並びが再び崩れる可能性もあるでしょう。

抜歯によって、歯並びや噛み合わせが乱れるリスクを未然に防ぐことができるのです。

虫歯や歯周病のリスクを減らせる

埋まっている親知らずを抜くことで、隣接する歯が虫歯や歯周病になるリスクを減らすことができます。

特に水平や斜めに埋まっている親知らずは、隣の歯を押し続けることで歯と歯の間に食べかすや歯垢がたまりやすくなります。その結果、健康な歯まで虫歯や歯周病に侵されてしまうことがあるため、早めに抜くことでリスクを減らすことができるのです。

抜歯後は、通常の歯磨きで清掃がしやすくなり、口腔内の衛生状態を維持しやすくなります。

埋まっている親知らずを抜くデメリット

ここでは、埋まっている親知らずを抜くデメリットについて解説します。

抜歯後の痛みや腫れ

抜歯後は、個人差はありますが、痛みや腫れが数日から1週間程度続くことがあります。特に埋まっている親知らずを抜く場合は歯ぐきを切開するため、通常の抜歯よりも症状が強く出る傾向があります。

適切な服薬や冷却でコントロールできるケースが多いですが、日常生活に一時的に支障をきたす可能性もあるでしょう。

神経や血管の損傷リスク

親知らずが下あごの神経や血管に近い位置にある場合、抜歯時にしびれや出血などの合併症が起こる可能性があります。こうしたリスクを避けるために、事前のCT検査や口腔外科での専門的な処置が推奨されます。

費用や通院の負担

埋まっている親知らずの抜歯は、通常よりも手術が複雑になるため、費用が高くなる場合があります。また、検査から抜歯、抜糸まで複数回の通院が必要になる場合があります。仕事や学業で忙しい人にとって、スケジュール調整は大きな負担になるかもしれません。

抜歯後の生活制限

抜歯当日は安静が求められ、食事も刺激の少ない柔らかいものを摂るよう指示されるケースがほとんどです。出血を防ぐために激しい運動や入浴を避け、喫煙や飲酒を控えることも大切です。

また、抜歯部位の感染や出血を防ぐため、うがいや歯磨きも注意深く行う必要があるなど、日常生活に一定の制限があります。このように普段の生活に制約がかかる点は、患者さんにとって大きな負担となるでしょう。

まとめ

埋まっている親知らずは、症状が出ていない場合でも将来的に虫歯や歯周病、歯並びの乱れなどを引き起こす可能性があります。

一方で、必ずしもすべてを抜歯しなければならないわけではなく、完全に埋まっていて周囲に悪影響を及ぼしていないケースでは、経過観察で様子をみる場合もあります。

抜歯を行う際には、痛みや腫れといった一時的な負担や、神経・血管の損傷リスクがあることも理解しておくことが大切です。

そのうえで、隣の歯を守る、炎症を防ぐなどといったメリットと、生活への制限などのデメリットを比較し、歯科医師と十分に相談しながら判断することが求められます。

埋まっている親知らずは人それぞれ状態が異なるため、自己判断せず、定期的に歯科検診を受けて専門的なアドバイスを受けましょう。

親知らずを抜くべきかお悩みの方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年9月16日 火曜日

フッ素は子どもに必要?安全性・効果・選び方を徹底解説

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

お子さまの虫歯予防のために、「フッ素を使った方が良い」と聞いたことはあっても、「本当に安全なの?」と不安に思う保護者の方は少なくありません。

ネット上には様々な情報があり、何が正しいのか分からなくなってしまいますよね。しかし、フッ素は虫歯予防に非常に効果的であり、その安全性は多くの専門機関によって認められています。大切なのは、年齢に合った正しい使い方を知ることです。

この記事では、子どもへのフッ素使用のメリットと、安全性に関する正しい知識を詳しく解説します。いつから始めるべきか、年齢別の使い方や注意点もご紹介しますので、安心して取り入れたい方はぜひ参考にしてください。

フッ素とは?

フッ素は自然界に存在する元素で、歯の健康維持に役立つことが知られています。主な働きとして、歯の表面にあるエナメル質を強化し、むし歯の原因となる酸による脱灰を抑えることが挙げられます。

また、初期のむし歯ができた場合に、再石灰化を促して歯の修復を助ける作用も期待されています。

子どもは大人に比べて歯が未熟なため、フッ素の適切な利用がむし歯予防に有効とされていますが、過剰な摂取は歯の変色などのリスクもあるため、年齢や使用量には注意が必要です。

フッ素の種類

フッ素にはいくつかの種類があり、利用方法によって濃度や形態が異なります。歯科医院では高濃度のフッ素塗布剤が使用され、専門的な管理のもとで定期的に塗布されます。

家庭用としては、フッ素入りの歯磨き粉やフッ素洗口液が広く普及しており、毎日の歯みがきやうがいで手軽に取り入れることができます。

市販の歯磨き粉に含まれるフッ素濃度は子ども向けに調整されているものが多く、年齢や歯の状態に合わせて選ぶことが大切です。

いずれの場合も、使用方法や量については歯科医師や歯科衛生士の指導を受けることが推奨されます。

子どもにフッ素を使うメリットと効果

子どもにフッ素を使うことで得られる主なメリットや効果について、科学的根拠に基づき分かりやすく解説します。

虫歯予防のメカニズム

フッ素は、虫歯の原因となる細菌が作り出す酸によって歯が溶けるのを抑える働きがあるとされています。具体的には、歯の表面にフッ素が取り込まれることで、酸による脱灰(歯の成分が溶け出す現象)が起こりにくくなります。

これにより、虫歯の発生リスクを低減する効果が期待されています。

歯の再石灰化促進とエナメル質強化

フッ素は、歯の再石灰化を促進する働きがあると考えられています。

再石灰化とは、歯から溶け出したカルシウムやリンなどの成分が再び歯に戻る現象で、フッ素がこの過程を助けることで、エナメル質がより強くなり、虫歯に対する抵抗力が高まるとされています。

初期虫歯の修復効果

初期の虫歯(まだ穴があいていない段階)であれば、フッ素の働きによって修復が期待できる場合があります。フッ素が歯の表面に作用することで、ミネラル分の再沈着が進み、初期の脱灰部分が元の状態に近づく可能性があると報告されています。

これにより、歯科医院での治療を必要としないケースも見られることがあります。

子どもへのフッ素使用の安全性とリスク

子どもへのフッ素使用について、安全性やリスク、正しい知識について詳しく解説します。

フッ素の安全性に関する科学的根拠

フッ素はむし歯予防に有効とされており、日本歯科医師会や世界保健機関(WHO)など多くの専門機関が、適切な量での使用は安全であるとしています。

歯みがき粉やフッ素洗口液などに含まれるフッ素は、歯の再石灰化を促し、むし歯のリスクを低減する効果が科学的に認められています。ただし、年齢や使用量に応じた適切な指導が重要です。

フッ素中毒や過剰摂取のリスク

フッ素は、過剰に摂取すると「フッ素症」と呼ばれる歯や骨の異常を引き起こすことがあります。特に小さな子どもは、歯みがき粉を飲み込んでしまうことがあるため、年齢に応じた使用量を守ることが大切です。

日本の市販歯みがき粉に含まれるフッ素濃度は安全基準内ですが、使用後は十分にうがいをするなど、保護者の見守りが推奨されます。

子どもにフッ素を使い始める適切な時期と年齢別のポイント

子どもにフッ素を使い始めるタイミングや年齢ごとのポイントについて、具体的に解説します。

フッ素開始の目安となる年齢

フッ素の使用は、一般的に最初の乳歯が生え始める生後6か月ごろから検討されます。

ただし、実際にフッ素入り歯みがき剤を使い始める時期は、歯科医師や歯科衛生士の指導のもと、子どもの発達や口腔内の状態に合わせて決めることが大切です。

特に、誤飲のリスクがある乳幼児には、フッ素の量や使い方に注意が必要です。

乳歯・永久歯での違い

乳歯と永久歯では、虫歯のなりやすさや歯の質に違いがあります。乳歯はエナメル質が薄く、虫歯が進行しやすいため、早い段階からフッ素による予防を意識することが推奨されます。

一方、永久歯が生え始める6歳ごろ以降は、より高い濃度のフッ素を適切に使うことで、虫歯予防効果が期待できます。

年齢別の適切なフッ素濃度と選び方

0〜2歳ではフッ素濃度が500ppm以下の歯みがき剤を、3〜5歳では1000ppm程度、6歳以上では1000〜1450ppmのものが目安とされています。

ただし、子どもの年齢や歯の状態、飲み込む力などにより適切な量や濃度は異なるため、使用前には必ず歯科専門家に相談することが重要です。

子どもへのフッ素の使い方と自宅・歯科医院での方法

子どもへのフッ素の使い方について、自宅でできるケアや歯科医院での方法、それぞれのポイントを詳しく解説します。

歯科医院でのフッ素塗布の流れと頻度

歯科医院では、歯科医師や歯科衛生士が専用のフッ素製剤を歯に塗布します。まず歯の表面をきれいにクリーニングし、その後フッ素を塗ります。塗布後は一定時間飲食を控える必要があります。

一般的には3〜6か月ごとに定期的な塗布が推奨されますが、むし歯のリスクや年齢によって頻度は異なります。

自宅でできるフッ素ケア(歯磨き粉・ジェル・洗口液)

自宅では、フッ素入り歯磨き粉やジェル、洗口液を用いることで、日常的にフッ素を取り入れることができます。年齢や歯の生え方に合わせて適切な製品を選び、使用量や使用方法を守ることが重要です。

特に小さなお子さまは、保護者が適量を管理し、うがいや吐き出しができる年齢になるまでは飲み込まないよう注意しましょう。

フッ素入り歯磨き粉の選び方と使い方

子ども用のフッ素入り歯磨き粉は、年齢に応じたフッ素濃度や味、泡立ちの少なさなどが考慮されています。パッケージに記載された対象年齢やフッ素濃度を確認し、推奨される量を使用してください。

歯磨き後は、少量の水で1回だけうがいをすることで、フッ素の効果をより高めることが期待できます。

フッ素使用の費用について

フッ素を子どもに使用する際にかかる費用や、利用できる助成制度について詳しく解説します。

歯科医院でのフッ素塗布の費用相場

歯科医院で子どもにフッ素塗布を受ける場合、費用は1回あたりおおよそ1,000円から3,000円程度が一般的です。

年齢や治療内容、地域によっても異なるため、事前にかかりつけの歯科医院へ確認することが大切です。定期的な塗布を推奨されることも多く、年間の費用も把握しておくと安心です。

家庭でのフッ素ケア用品の価格帯

家庭で使用できるフッ素配合の歯みがき粉や洗口液は、ドラッグストアやスーパーで手軽に購入できます。価格は歯みがき粉の場合、1本あたり200円から500円程度、洗口液は500円から1,000円程度が目安です。

年齢や用途に合わせて選ぶことが重要で、使用方法や適切な量については歯科医師に相談するとより安心です。

フッ素を使う際の注意点と保護者ができるサポート

フッ素を子どもに使用する際の注意点や、保護者ができるサポート方法について詳しく解説します。

フッ素使用時の注意事項

子どもにフッ素を使用する際は、年齢や使用量に注意が必要です。特に歯みがき剤の場合、6歳未満の子どもには米粒大程度の少量を使い、うがいが十分にできるようになるまでは飲み込まないよう見守りましょう。

また、フッ素の過剰摂取は歯のフッ素症の原因となることがあるため、製品の使用方法や推奨量を必ず守ることが大切です。

歯科医院でのフッ素塗布も、医師の指導に従い定期的に受けることが望ましいとされています。

子どもが嫌がる場合の工夫

フッ素入り歯みがき剤を嫌がる場合は、子どもが好む味やキャラクターの製品を選ぶと、抵抗感が和らぐことがあります。

また、保護者が一緒に歯みがきを行い、楽しい雰囲気を作ることも効果的です。無理に使わせるのではなく、少しずつ慣れさせることが大切です。

他の虫歯予防法との併用ポイント

フッ素だけに頼らず、バランスの取れた食事や規則正しい生活リズム、適切な歯みがき習慣も虫歯予防には重要です。

特に、甘いおやつや飲み物の摂取回数を控えることや、定期的な歯科検診を受けることが推奨されます。

まとめ

フッ素は、歯質を強化し、初期虫歯を修復する効果が期待できる、科学的にも認められた有効な成分です。過剰摂取のリスクはありますが、年齢に合わせた適切な量と濃度を守れば、安全にそのメリットを享受できます。

成功の鍵は、ご家庭でのフッ素入り歯磨き粉を使った毎日のケアと、歯科医院での定期的な高濃度フッ素塗布を両立させることです。

フッ素は虫歯予防の強力な味方ですが、それだけに頼るのではなく、正しい歯磨き習慣や食生活の見直しと組み合わせ、お子さまの歯を総合的に守っていきましょう。

小児歯科を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

カテゴリ一覧

- さくらの山歯科クリニックブログ (414)

- 料金表 (1)

- 未分類 (24)

- 求人情報 (3)

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (4)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (5)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (2)