さくらの山歯科クリニックブログ

2020年6月14日 日曜日

PMTCについて[若葉、鶴ヶ島、川越の歯医者 さくらの山歯科クリニック]

皆様こんにちは。

6月に入り梅雨入りもし、じめじめ暑い日が続いています。

傘を持ち歩く習慣がないので突然の雨に対応出来るよう

今年は持ち歩けたらと思ってます。

今回はPMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)

専門的機械的歯面清掃についてお話します。

PMTCとは

普段の歯磨きでは取り除ききれない歯の汚れ、細菌などを専門の機会を使って除去することです。

表面をつるつるに磨く事で歯垢が付きにくくなり、虫歯や歯周病の予防になるというメリットがあります。

また、コーヒーや紅茶、ワイン、たばこのやになどによる着色汚れを取り除く事が出来ます。

綺麗で白い歯になれます。

PMTCの効果として、、、

1、虫歯予防

虫歯の原因となる歯垢や歯石、バイオフィルムを除去し、歯の表面を磨く事で

フッ素を浸透させやすくできます。

2、歯質強化

ステインを付きにくく、再石灰化を促進させます。

フッ素配合ペーストを使用することで歯のエナメル質が強化され歯が丈夫に。

3、歯を白く

歯の表面についた茶渋やたばこのヤニなどを取り除く事で、本来の自然な白さを

取り戻すことが出来ます。

表面を磨く事で汚れ自体が付きにくくなります。

4、歯周病、歯肉炎を予防

歯肉縁下数ミリまで歯垢を除去。歯肉の症状の改善。

PMTCを繰り返すことで歯肉が引き締まってくるため、歯周病や歯肉炎の予防につながります。

痛みが無く、すっきりつるつるになる事が出来るのでお勧めです。

皆様も定期的に検診し、つるつる健康な歯を目指しましょう!

皆様のご来院スタッフ一同お待ちしております。

投稿者 | 記事URL

2020年6月7日 日曜日

こんにちは。

今日も真夏のように暑い1日でしたね。

今年はコロナウィルス対策のためマスクが必須アイテムですね。

最近は暑い日が続いているので、マスク着用による息苦しさから、口呼吸になっている人が倍増しているそうです。夏にかけて口呼吸になる人が増えることが予想されています。

みなさんは鼻呼吸と口呼吸を意識したことがありますか?

鼻から呼吸することで、空気中に漂う雑菌やほこりなどの異物の大部分が自然に濾過される仕組みになっています。

口呼吸は刺激物や異物を直接体内に吸い込んでしまうため、身体の免疫機能を直撃してしまいます。

《口呼吸が及ぼす悪影響》

○虫歯・歯周病になりやすく、口臭の原因にもなる

お口の中は唾液が常に出ている状態が正常です。この唾液はお口の中の細菌をやっつけたり、汚れを洗い流したりなど様々な働きがあります。口呼吸をするとお口の中が乾燥し、唾液がうまくまわらずに虫歯や歯周病の原因菌が繁殖しやすくなってしまいます。

○歯並びが悪くなる

歯の並びは「内側からの圧力」と「外側からの唇や頬の筋肉からの圧力」の均衡が取れる位置に自然に並ぶようになっています。そのため、慢性的な口呼吸だと「外側からの圧力」がかからず、出っ歯や受け口などの原因になります。特にお子様は骨格にも影響が出やすいため注意が必要です。

○いびきや睡眠時無呼吸症候群が起きやすくなる

○風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる

鼻呼吸をしましょう。

鼻で呼吸することを意識するだけでもかなり効果があるようです。

コロナの影響で外では難しいかもしれませんが、家の中でマスクを外し深い呼吸をすることが勧められています。

お口の周りの筋肉を鍛えましょう。

そのための有効な方法として、良く噛んで食べる習慣をつけることです。良く噛むことは、歯にとっても身体全体にとっても良い影響を及ぼします。

投稿者 | 記事URL

2020年5月31日 日曜日

洗口液と液体ハミガキ

みなさん、こんにちは!

ようやく緊急事態宣言が解除され、少しずつ以前の生活に戻りつつあります。

ただ、しっかり感染予防対策は引き続き行って私たち個人個人で第二波第三波を阻止出来るようにしなくてはとまだまだ緊張感は抜けませんよね。

今回は洗口液と液体ハミガキについてお話させていただきます。

ここ数年でドラッグストアなどでも歯磨きに関連する商品が豊富になり、歯磨きコーナーが昔に比べてとても充実しています。

歯ブラシ歯磨き粉には様々な種類があり、歯間ブラシやデンタルフロス、洗口液や液体ハミガキなどたくさんの関連商品が販売されています。

時折、患者様から洗口液と液体ハミガキの違いについてのご質問がありますが、似ているようで実は違うんです。

まず、洗口液ですが、こちらは基本的に歯磨きとセットで使い、歯磨きをした後に使用します。

洗口液はすすぐだけで、歯垢口臭といったロ内トラブルの原因となる食べカスやミクロの汚れ、ネバネバを洗い流してくれます。

磨き残し対策のために日常の歯磨き後の仕上げとして使いましょう。

また、外出先や忙しくて歯磨きができない時、お口の不快感が気に

なった時など、洗口液ならすすぐだけでお手軽にお口をすっきり清潔にすることができます。

使い方は、適量をお口に含んで20~30秒間 すすぐだけ。その後は水ですすぐ必要はありません。特に、医薬部外品の場合はすすがな

い方が薬用成分の効果が続きやすくなるため、そのままにしましょう。

そして、次に液体ハミガキですが、液体歯磨きはその名のとおり、液体タイプの歯磨き剤です。

チューブ入りの練り歯磨きと同様に歯ブラシを使って歯を磨く時に使用するもので、お口に含んですすいだ後にブラッシングすることで効果を得ることができます。

研磨剤を含まないので歯を傷つけにくくやさしい歯磨き剤ですが、強くブラッシングしすぎると歯ブラシで歯が傷ついてしまうので気をつけましょう。

液体歯磨きは適量をお口に含んですすいだら、歯ブラシで丁寧にブラッシングします。

練り歯磨きのように水ですすぐ必要はありませんが、気になる場合はすすいでも問題ありません。

ただし、医薬部外品の場合は薬用成分を洗い流してしまうので、軽くすすぐ程度にしましょう。

ですので、みなさんも商品を購入するときは用途に合わせてしっかり選んで購入しましょう。

パッケージに「洗口液」とか「液体ハミガキ」と記載されていますので、しっかり確認しましょうね。

当院でもお口の中を清潔に健康に保つため、様々な関連商品を扱っており、患者様それぞれに合ったものをご提供したいと努めていますので、何か気になることがありましたら、些細な事でも大丈夫ですので当院スタッフにお聞きくださいね。

皆さまの御来院をスタッフ一同お待ちしております。

投稿者 | 記事URL

2020年5月24日 日曜日

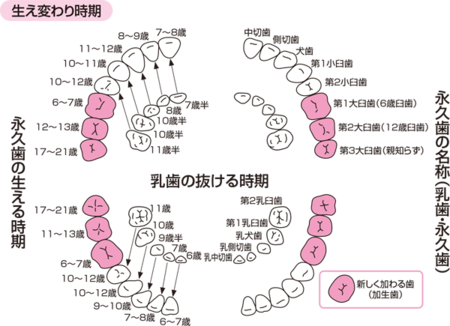

歯の生え変わり

こんにちは。

まだまだ寒暖差がある日々ですが、

お元気でお過ごしでしょうか?

今日は歯の生え変わりについてお話しをしたいと思います。

乳歯の生え変わりは、だいたい小学校入学前(5歳前後)から始まり、小学校6年生(12歳前後)くらいまで続きます。抜ける時期については、言葉の発達や体形の変化と同じように個人差がありますが、8歳くらいまでに生え変わりが始まれば問題ないので気にしなくて大丈夫です。

ただ、生えてくるといわれている時期より、1年以上過ぎても生えてこない場合は歯科医に相談しましょう。

乳歯と永久歯の本数

乳歯は20本あるのですが、生えそろった段階で、28本の永久歯になります(親知らずが生えている場合は、合計で32本になります)。

乳歯の生え変わる順番

まず、下の前歯の2本から生え始め、次に上の前歯2本、その後、奥歯が生えてきます。ただし、これらの生え方にも個人差があるので、順番が違うからといって焦らなくてもいいでしょう。だいたい乳歯が抜け始めたら、半年くらいで永久歯が生えてきます。もし永久歯が生えてこないようなら、歯科でレントゲンを撮ってもらうのもおすすめです。

乳歯と永久歯の違い

色 乳歯は白に近く、永久歯は黄色味を帯びている。

大きさ 乳歯の方が全般に永久歯よりひとまわり小さい。

歯質 乳歯のエナメル質・象牙質の厚みは永久歯の半分程度と薄い。

乳歯は永久歯にくらべ石灰化が不十分である。

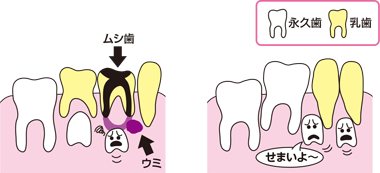

生えかわりの時期に注意すること

1.

生えたての歯には予防を積極的に行いましょう

生えたての歯の表面は粗いため汚れがつきやすいだけでなく、酸に溶けやすいため、むし歯になりやすい状態にあります。早い時期からフッ化物(フッ素)を活用して積極的にむし歯予防をしましょう。

2.

乳歯のむし歯もきちんと治療しましょう

永久歯は乳歯の下で成長しています。いずれ永久歯に生え変わるからといって乳歯のむし歯を放置すると、その後に生えてくる永久歯の歯の質や歯並びに悪い影響を及ぼします。

3口の中を観察しましょう

永久歯が生えてきても、乳歯が抜けなかったり、歯肉炎が起きたりしていることがよくあります。日頃から口の中をよく観察して、何か問題があったら歯科医院に相談しましょう。

何か不安な点などありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

さくらの山歯科クリニックスタッフ一同お待ちしております。

投稿者 | 記事URL

カテゴリ一覧

- さくらの山歯科クリニックブログ (416)

- 料金表 (1)

- 未分類 (24)

- 求人情報 (3)

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (4)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (5)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (2)