さくらの山歯科クリニックブログ

2021年6月19日 土曜日

仕上げみがき

みなさん、こんにちは!

6月になり梅雨の時期が来てジメジメとしてますが、梅雨寒でみなさん体調を崩されていませんか?

当院は、学校検診も終わったお子様たちが受診に来られることも多くなっております。

今回はお子さまの仕上げみがきについてお話いたします。

まず歯みがきの第一歩として子どもにハブラシに慣れてもらうということが大切です。

生後6ヶ月頃になると乳歯が生えはじめますので、そろくらいから赤ちゃん用のハブラシを持たせるようにしましょう。

このくらいの赤ちゃんは何でも物を口に入れたがるので、ハブラシも抵抗なく口の中に入れてくると思います。

そして、上の前歯が生えてきた頃に、子供を膝に寝かせて寝かせみがきをはじめましょう。

【寝かせみがき】

下の図のように子どもを仰向けに膝の上に寝かせ、手でアゴを押さえながら上から子どもの口の中をのぞき込むようにして磨きます。

あまりゴシゴシ磨きますと子どもが痛がりますので、ブラシは毛先がやわらかいものを使い軽く小刻みに動かすようにしましょう。

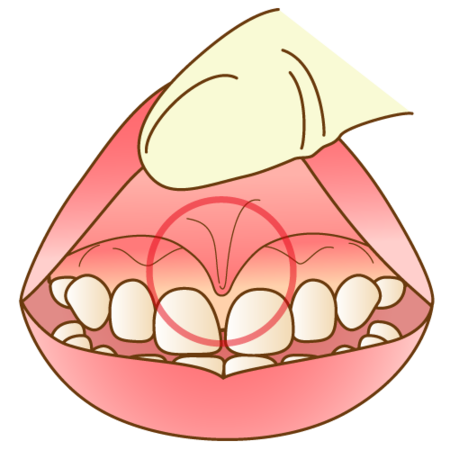

⚫上の前歯

上くちびるの裏にあるスジ(上唇小帯)にハブラシがあたると痛いですので、指でガードしながらみがくといいでしょう。

上の前歯の歯と歯の間は虫歯になりやすいところですので、しっかりみがいてあげてください。

⚫奥歯

奥歯は溝の部分や歯と歯の間が虫歯になりやすいです。

指で頬を広げて膨らませるようにしてみがきます。

ハブラシで奥までつつきすぎないように気をつけてください。

乳歯が生え揃ってくるこは個人差はありますが、2歳~2歳6ヶ月ごろになります。

3歳の節目になったら今度は自分でハブラシをする練習をさせてみてください。

その時はぜひ、大人も一緒に隣で楽しそうに歯みがきをしてみてください。

楽しそうにお母さんやお父さんが歯みがきをしていると、子どもも「歯みがき=楽しい」と真似してすすんでやってくれると思います。

ちなみにハミガキ粉、歯磨剤を使うのはお子さんがブクブクうがいが出来るようになってからにしましょう。

このようにお子さまに歯みがきの習慣づけと保護者の方の仕上げみがきで虫歯や口腔内のトラブルを防ぐことが大切です。

就学時になりますと乳歯から永久歯への交換期も始まり、より磨きにくいところがでてきます。

お子さまの歯の状態にあわせて歯ブラシのあて方など何かご不明な事がありましたらお気軽にご相談ください。

当院スタッフ一同、皆さまのご来院をお待ちしております。

投稿者 | 記事URL

2021年6月6日 日曜日

知覚過敏

皆さんこんにちは。

六月になり今年一年も半分が経とうとしていますね。

気温も高くなってきて冷たいものを口にする機会も増えてきたのではないでしょうか?

今回は冷たいもので症状が出やすい知覚過敏についてお話ししていこうと思います。

CMなどで聞いたことのある方も多い言葉かと思います。

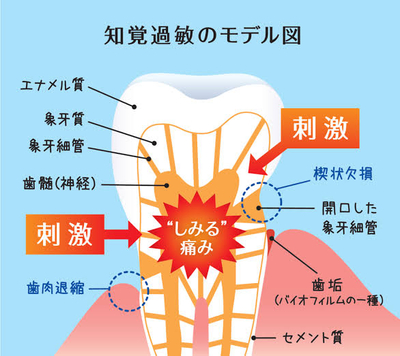

知覚過敏の原因としては

① 過度なブラッシング

歯を頻繁に磨きすぎたり強く磨きすぎる

② 歯ぎしりや噛み合わせ

エナメル質の磨耗

③ 歯周病

歯周病の進行に伴う歯茎の後退

④ 酸性食品

食べ物や飲み物に含まれる酸によるエナメル質の溶解

⑤ 加齢

加齢に伴う歯茎の後退

これらのさまざまな影響で歯の内側にある象牙質と呼ばれる部分が露出することによって起こります。

象牙質には無数の象牙細管が歯の中心に向かって伸びています。

象牙質がむき出しになると外からの刺激が象牙細管を通ってさらに内側にある歯の神経に伝わり、瞬間的に鋭い痛みの症状として現れるのです。

当院では予防も含め

・正しいブラッシングの指導

・口腔内環境の改善

・コーティング剤での保護

・削れた部分の補填

・マウスピースの作製

など知覚過敏に対する治療も積極的に行っております。

これらの治療は短時間で終わるものがほとんどです。

ホームケアにオススメな歯ブラシ、歯磨き粉の販売もしております。

これからの季節、冷たい物を我慢しないためにも気になる方はお気軽にご相談ください。

皆様のご来院、スタッフ一同お待ちしております。

投稿者 | 記事URL

2021年5月23日 日曜日

歯並びが与える影響

こんにちは。

Gwも終わり、雨が続く季節になってきました。

気温の変化も大きく体調崩しやすくなっております。

皆様も十分な睡眠をとり体調には気を付けてください。

今回は歯並びについて、全身に及ぼす影響についてポイントでお話ししていきます。

歯並びや噛み合わせは、見た目の良し悪しだけでなく、それが原因で頭痛や肩こり、全身に影響が出る場合があります。

①歯

歯が重なっていると、歯ブラシがうまくいかなく歯垢、歯石が溜まり虫歯や歯周病といった病気にかかりやすくなります。

また、唾液には自浄作用がありますが、噛み合わせが悪く食べ物を良く噛めないことにより、

唾液の分泌量が下がり、歯の病気になりやすく、口臭の原因にもなります。

②発音

反対咬合(受け口)や開咬(前歯がかみ合わない)の場合、サ行やタ行の発音が不明確になります。

③全身

噛み合わせが悪いと無意識のうちに顎が不自然な動きをするので、顎や肩の筋肉に無理な力がかかります。

この周辺の筋肉が疲れると神経や血管を圧迫し、体の各部に悪影響を及ぼします。

頭痛や肩こり、胃腸障害等の原因になります。

④消化器官

噛み合わせが悪いと、良く噛み砕くことが出来なく、また唾液の分泌が悪くなり、消化しにくい状態で食べ物が胃におくられます。

その結果胃腸に負担がかかってしまいます。

➄顎

悪い姿勢や精神的なストレス、歯ぎしり、食いしばり、歯並びの悪さ等も顎関節症の原因の一つと考えられています。

噛み合わせが悪いと顎の関節に無理な力がかかります。

以上以外にも

不眠症、肥満、高血圧、仮性近視等の病気にもつながる事もあります。

歯並びや噛み合わせが綺麗なことが健康にもつながってきます。

矯正は簡単ではなく長い月日が必要になります。

ひどく悩んでる方がいましたら歯医者さんで一度相談してみてください。

当医院でも気軽にご相談ください。

皆様のご来院お待ちしております。

投稿者 | 記事URL

2021年5月9日 日曜日

歯の痛み

こんにちは。

コロナ感染拡大止まらず不安な日々が続いています。

引き続きしっかりと予防対策をして、この難局を乗り越えたいですね。

今回は、歯の痛みのお話です。

一般的に歯が痛いと言っても「冷たいものがしみる」「時々、ズキズキ痛む」など症状は様々です。

原因として多いのは虫歯や歯周病ですが、歯以外の原因があることもあり注意が必要です。

◎歯由来の痛み

●虫歯

●知覚過敏-冷たいもの熱いものがしみる

●歯の破折-歯ぎしりくいしばり 歯を強くぶつけた 神経の治療をした歯が痛む

◎歯ぐき由来の痛み

●歯周病-歯ぐきが腫れる 歯が疼く 歯が揺れている

●親知らず(智歯周囲炎)

◎歯以外の痛み(非歯原生歯痛)-歯や歯ぐきに原因がないのに歯に痛みがある症状

●筋・筋膜性歯痛-顎の筋肉痛に由来する痛み

●神経障害性歯痛-神経痛の症状として歯に痛みが出る

●神経血管性歯痛-偏頭痛や群発頭痛の症状の一つに歯痛が現れる

●心臓性歯痛-心筋梗塞などの心疾患に関連した歯痛

●上顎洞性歯痛-上顎の奥の空間に炎症が生じる

●精神疾患による歯痛-統合失調症やうつ病などによって歯痛が出現することがある

●特発性歯痛-原因不明の歯痛。時間の経過で判明する場合もあります

症状や原因は様々です。

痛みや不安がある方は早めの受診をお勧めします。

スタッフ一同皆様のご来院をお待ちしております。

投稿者 | 記事URL

2021年4月25日 日曜日

歯の型取りについて

こんにちは。

このところ、いいお天気で過ごしやすくなりましたね。

ただ、また緊急事態宣言やまん延防止措置などが発令されてステイホームの日々が続きそうです。

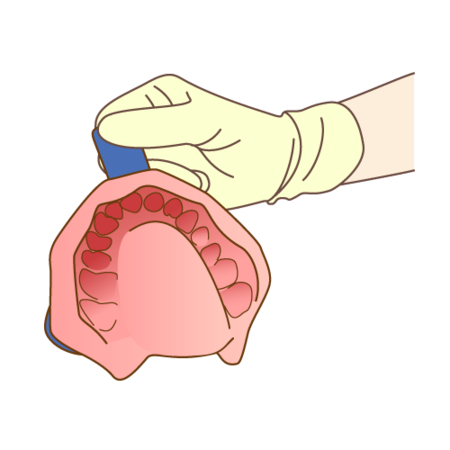

今日は歯の型取りについてお話いたします。

皆さんも治療に行った時に、お口の中に冷たい謎のやわらかい物を入れられてることがあると思います。

何をしてるのだろう、何が入ってるのだろうって思いませんか。

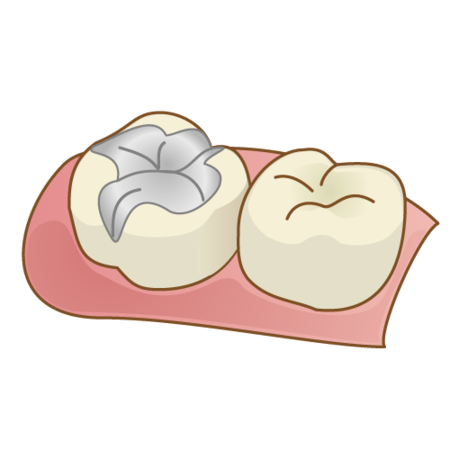

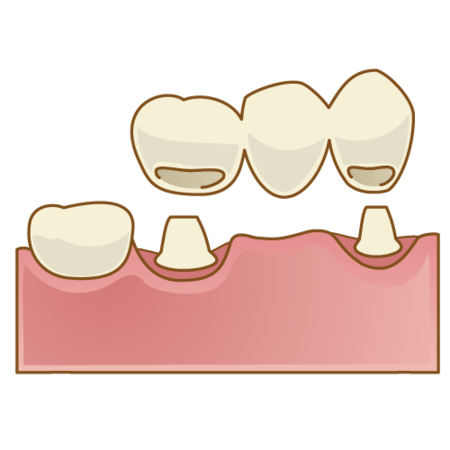

虫歯治療の際、虫歯を削ってその削ったところに詰め物や被せ物をします。

その場で樹脂(コンポジットレジン)を詰めたりもしますが、金属やセラミックなどで詰めたり被せたりする場合は歯科技工士に詰め物や被せ物を製作してもらいます。

型取りは、歯科技工士が模型を見て、模型に合わせて患者さんにぴったり合うような被せ物などを作るために必要な模型を作るために行います。

歯科では型取りの事を「印象」といいます。

では、何を使って型取りをしているのかというと、アルギン酸という材料で歯型をとっています。

実はアルギン酸というのは、かまぼこの材料でもあるんです。

かまぼこはアルギン酸とスケソウダラのすり身を固めたものなのです。

お口の中に印象材を入れ固まるまで数分待つとかまぼこ程の固さになり、その歯型に石膏を流して模型を作ります。

アルギン酸はお口の中に入れられると少し冷たく感じると思いますが、時々温かいものが型どりの時に入ってきてると思います。

それはあたためて溶かした寒天を流し込んでいるのです。

より精密な模型を作るために、アルギン酸だけでは難しいところを寒天と組み合わせて型取りをすることがあります。

型取りをされている間は少し苦しかったりすると思いますが、温かいものが入ったら「あ、寒天だ」冷たいものが入ったら「これはかまぼこだ」って思ってもらうと少しは型取りの時の緊張がほぐれるといいなと思います( ˆᴗˆ )

他にもシリコンゴム系の材料を使って型取りをしたりもしますが、どれもより精密な詰め物や被せ物、義歯を作り、患者さんにより良く美味しいものを食べていただくためにしています。

ただ、どんなに精密な型取りをしようとしても、磨き残しや歯肉からの出血などがあると型取りの精度が落ちてしまいます。

そのためにも治療をする前に口腔内の環境を整えるために歯石を取ったり、歯磨きの指導をすることもあります。

今回は簡単ではありましたが、印象(歯の型取り)についてお話いたしました。

お口の事、治療の事など気になる事がございましたら、当院スタッフにお尋ねください。

当院スタッフ一同、皆様の御来院をお待ちしております。

投稿者 | 記事URL

カテゴリ一覧

- さくらの山歯科クリニックブログ (416)

- 料金表 (1)

- 未分類 (24)

- 求人情報 (3)

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (4)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (5)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (2)