さくらの山歯科クリニックブログ

2024年3月4日 月曜日

「マスクを外した時も」口元で変わる見た目の印象

こんにちは。院長の内山です。

3月は新生活への準備が始まる時期。

新しい出会いや挑戦に胸を躍らせる一方で、

初対面の人たちとの交流に

不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな皆さんに、

新生活の準備としておすすめしたいのが

「お口のメインテナンス」です。

今回は口元が相手に与える印象と、

その改善方法についてご紹介していきます。

◆「笑顔」と「白い歯」で

第一印象をアップ!

「他人がマスクを外したとき、

外す前と印象のギャップを感じた」

このようなシーンは、コロナ禍において

多くの方が経験されたことでしょう。

このことは、口元の印象が

いかに大きな影響を与えるかを物語っています。

では、口元のどこで人の印象が変わるのでしょうか。

これについては、次のような興味深いデータがあります。

大手生活用品メーカー「ライオン」が

実施したアンケートによると、

対象となった女性400人のうち、

約9割が第一印象の良い人を

「笑顔の素敵な人」と回答しています。

さらに、「歯の白さが人に与える印象」に関する調査では、

同一人物でも歯が白いほうがより親しみやすく、

清潔な印象を与えることが明らかとなりました。

同調査ではさらに、

白い歯が「若々しい」「肌がきれい」といった

イメージアップにつながることも示されています。

これらのデータからも、

口元が人の第一印象に大きな影響を与えること、

さらに自信に満ちた笑顔や白い歯が

好印象を与えることがわかります。

◆まだ間に合う?

歯科でできるお口のメインテナンス

とはいえ、

「これから歯科に通って、

どの程度改善できるのだろう」と

疑問を持たれる方も

いらっしゃるかと思います。

実際には効果に個人差はあるものの、

歯科のケアを受けることで

さまざまな改善が期待できます。

たとえば、歯の黄ばみや汚れが気になる場合は、

歯科のクリーニングで

プラークや歯石、着色汚れなどを取り除いて、

歯がもつ本来の白さとツヤを

取り戻すことが可能です。

また、むし歯による歯の変色も、

歯科治療によって改善することができます。

これに加えて、

意外と見落とされがちな

「歯ぐき」のケアも重要です。

本来の健康的な歯ぐきは

ピンク色をしています。

白い歯を引き立て、

華やかな印象を与えてくれますが、

歯周病になると赤く腫れてしまい、

見た目の印象も変わってしまいます。

健康的なお口を維持するためにも、

こうした「見た目の異変」に気づいた際には

早めの受診をおすすめします。

◆お口のメインテナンスで

新たな出会いに笑顔と自信を

マスクを外す機会が増えるなか、

自分の口元に自信がなく、

新たな出会いに不安を感じている方も

少なくありません。

当院では、

そういった皆さんのために

一人ひとりの

お口の状態に合わせて

さまざまなサポートを行っています。

「口元の印象を改善したい!」

などお悩みの方は、

いつでもお気兼ねなくご相談ください。

春の新しい門出を前に、

自信の持てる口元・笑顔を

私たちと一緒に目指していきましょう。

さくらの山歯科クリニック

〒350-2203

埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F

TEL:049-237-7564

URL:http://www.sakuranoyama.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE

投稿者 | 記事URL

2024年2月2日 金曜日

無症状でも油断禁物!? レントゲンで発見される隠れた病気

こんにちは。院長の内山です。

2月16日は日本で初めて

天気図が作成された「天気図記念日」だそうです。

天気や気圧、風速などを

地図上に描いたものが天気図。

これによって初めて天候の流れを可視化できるように

なったといわれています。

ちなみに歯科診療における

可視化(見える化)といえば

「レントゲン検査」を欠かすことはできません。

歯科の病気の中には自覚症状がほとんどなく、

レントゲン検査で偶然発見される病気が

いくつか存在しています。

今回は、そうした病気の中から

代表的なものを3つ、ご紹介していきましょう。

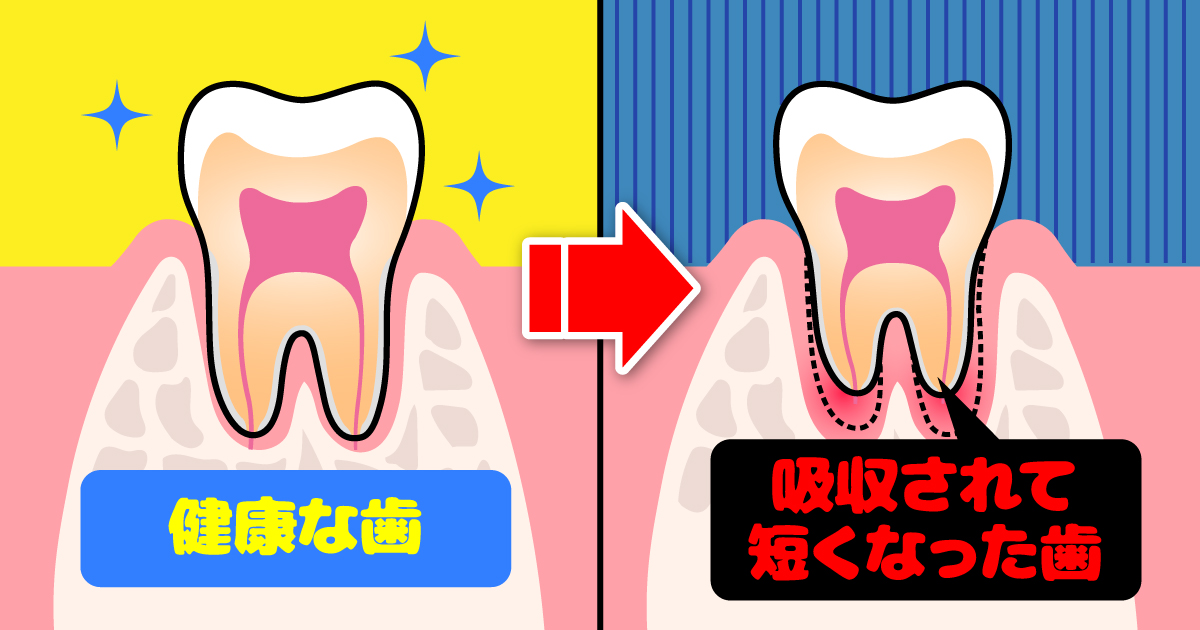

◆レントゲンで見つかる病気や症状1

歯根吸収

歯根吸収は

主に歯のケガや矯正治療が原因で、

歯の根っこ(歯根)が少しずつ

溶けて短くなる現象です。

しかも、一度溶けてしまった歯根は元に戻らず、

短くなりすぎると歯がグラグラしたり、

抜け落ちたりすることがあります。

初期の段階では症状がないため、

レントゲンを撮らなければ

なかなか発見に至りません。

◆レントゲンで見つかる病気や症状2

顎骨嚢胞(がっこつのうほう)

嚢胞(のうほう)とは

体の中に作られる袋状の病変で、

中でも「あごの骨」の中にできたものが

顎骨嚢胞(がっこつのうほう)です。

最初のうちは

痛みや腫れといった自覚症状がなく、

知らないまま放置されてしまうことも

珍しくありません。

放置された嚢胞は次第に大きくなり、

歯の位置がズレたり、

顔の形が変わったりする原因になります。

レントゲンでは、こうした

自覚症状の乏しいお口の異常にも、

いち早く気づくことができます。

◆レントゲンで見つかる病気や症状3

歯の位置や生え方などの異常

本来あるべき位置や向きに

歯が生えていない、あるいは

「歯の数が足りない」「多い」といった異常も、

レントゲンで偶然発見されることがあります。

中でも代表的なのが、

横向き・斜め向きに生えている「親知らず」です。

このような親知らずを放置すると、

歯ぐきの腫れや

痛みを繰り返すことも少なくありません。

また、「歯の数の異常」なども

レントゲンを撮らないと

なかなか気づくことができません。

放置すると、

大人になっても永久歯が生えてこなかったり、

「歯並び」や「かみ合わせ」が

悪くなったりすることがあります。

◆レントゲン検査で

むし歯・歯周病以外の病気もチェック!

歯科のレントゲン検査には

むし歯や歯周病の有無、

進行状況を知るだけではなく、

自覚症状のないお口の異常を

早期に発見できる

メリットがあります。

病気に早く気づくことで

将来的なリスクに対応できるほか、

病状が悪化する前に

適切な治療を受けることが可能です。

このようにレントゲンは

お口の状態を正確に調べる手段として

非常に効果的です。

また、患者の皆さまもご自身の状態を

より深く理解することができます。

皆さまに安心して治療を受けていただけるよう

スタッフ一同取り組んでまいりますので、

ご不安なことがあれば

いつでもお気兼ねなくお声がけください。

さくらの山歯科クリニック

〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F

TEL:049-237-7564

URL:http://www.sakuranoyama.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE

投稿者 | 記事URL

2024年1月10日 水曜日

歯が痛いと錯覚してしまう「歯科恐怖症」とは?

あけましておめでとうございます。院長の内山です。

新年を迎え、気持ちも新たに

さまざまなチャレンジを始める方も

いらっしゃるのではないでしょうか。

そんな時こそ、「体が資本」というように、

心身の健康維持は欠かせません。

「歯が痛む」など、

お口の状態にお悩みがあれば、

早めの受診が肝心です。

しかし、このような歯の痛みは

必ずしも歯が原因で

引き起こされているわけではないのを

ご存じでしょうか?

今回は、歯が原因ではないのに

歯の痛みを引き起こし、治療が困難となる

「歯科恐怖症」についてご紹介します。

◆歯科恐怖症とは?

歯科恐怖症とは、過去の歯科治療が

トラウマ(精神的外傷)となって

心身に不調をきたす症状です。

その名の通り、

歯科への恐怖感が原因となって、

口腔内に異常がなくても

歯や歯ぐきに痛みを覚えることがあります。

さらに、

「治療前や治療中に動悸やめまいが生じる」

「大量の発汗」「過呼吸」

「吐き気」「意識の喪失」など

人によってその症状はさまざまです。

たとえば、

むし歯など、歯のトラブルが生じた際、

多くの方が

「歯科医院で診てもらおう」と

するはずです。

しかし歯科恐怖症の方は、

「歯科医院を受診しよう」と考えただけで、

体がこわばったり動悸がしたり、

歯や歯ぐきの痛みを錯覚するなど、

他の問題が生じて歯科医院に

行けなくなってしまうのです。

「多少の不安を感じるのはわかるけれど、

受診が困難になるほどなんて…」

と驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、一説によると

「日本国内の500万人前後が

この歯科恐怖症によって受診を避けている」

と言われており、テレビやネットニュースで

取り上げられたこともあります。

歯科恐怖症に悩んでいる方や、

そうとは気づかずに過ごしている方が

それだけ多いということですね。

歯科恐怖症が悪化してしまうと、

むし歯や歯周病になっても治療を受けられず、

お口の健康を大きく損なう結果になるのは

想像に難しくありません。

では、

歯科恐怖症の予防をするには、

どのようなことに気をつければよい

のでしょうか?

ここからは、歯科恐怖症への

具体的な対策方法を3つご紹介します。

◆歯科恐怖症対策1:まずは相談する

1つ目は、

『歯科治療に不安があることを、

歯科医師に正直に話してみる方法』です。

治療や麻酔を受ける際、

「治療を我慢して受けるべき」

「麻酔の注射は怖がらずに受けるべき」

などの思い込みはありませんか?

たとえば、本当は怖いのに

「怖がらずに治療を受けるべき」と

自分に高いハードルを課すと、

かえって歯科恐怖症を

引き起こしやすくなる可能性もあります。

大人であっても歯の治療が怖いと感じたら、

自分の感情を押さえつけなくてもいいのです。

素直に打ち明けることで、

私たちも別の対策・方法を考えることができます。

歯科治療が怖くて悩んでいる方は、

お気兼ねなくご相談ください。

◆歯科恐怖症対策2:痛みを我慢しない

2つ目は、『痛みを我慢しすぎないこと』。

1つ目と一緒ですが

「大人は痛みを我慢するべき」という

考え方にとらわれる必要はありません。

正直に話していただくことで、

患者さまと一緒に対策・対応を考えながら、

さまざまなアプローチで

治療を進めていくことができます。

◆歯科恐怖症対策3:

リラックスできる関係性を構築する

3つ目は、

『自分がリラックスできて、

コミュニケーションを取りやすい

歯科医院を選ぶこと』です。

院内の環境や歯科医師との相性により、

「同じ治療」でも受ける印象は大きく異なります。

少し時間をかけてでも、

自分が穏やかな気持ちで

治療を受けられる環境を探してみましょう。

歯科恐怖症は一度かかってしまうと、

治療にある程度の時間が必要になります。

そのため、

歯科医師とコミュニケーションを取りながら

治療を受けられるようにするのが大切です。

「むし歯の治療をしたいけど、

医者が怖くて治療できていない…」

と悩んでいる方や、

この記事を読んで

「自分は歯科恐怖症かもしれない…」

と思った方は、

お気兼ねなく当院までご相談ください。

さくらの山歯科クリニック

〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F

TEL:049-237-7564

URL:http://www.sakuranoyama.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE

投稿者 | 記事URL

2023年12月5日 火曜日

たかが1本」の油断が招くお口の崩壊ドミノ

こんにちは。院長の内山です。

12月に入り、本格的な冬の訪れとともに、

華やかなイルミネーションが

街中でも輝く時期になってきました。

クリスマスや年末の季節感を

肌身で感じるこの頃には、親しい人と、

特別な料理や美味しいケーキを食べる!

という方もいるのではないでしょうか。

そうした楽しいひとときを過ごしたあとは、

つい食後のお口のケアがおろそかになりがちです。

ですが、

「ちょっとぐらいはいいか」の油断は禁物。

この油断から始まる「小さなむし歯」が

お口崩壊への第一歩となってしまうのです。

◆お口崩壊のはじまりは

「小さなむし歯」から

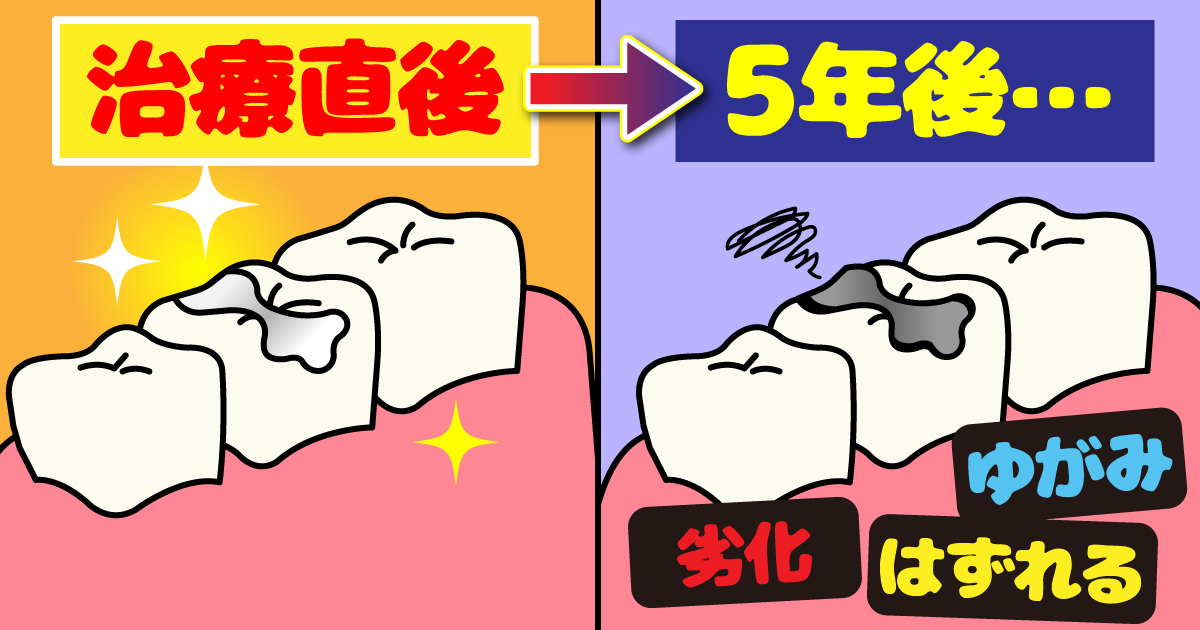

「むし歯になったら削って治せば大丈夫」

と考えがちですが、

治療とはいえ「削る」という行為は

歯に想像以上のダメージをもたらします。

歯は一度削ると元には戻らないため、

プラスチックや金属などの「人工物」で

削った部分を補っていきます。

削った部分を補う治療が一旦完了すると、

むし歯の痛みなども無くなるため、

「これで完治した!」

と思われることも多いかもしれません。

しかし、

どんなにつめものを丁寧に作っても、

人工物である以上、

少しずつ隙間ができてしまいます。

ましてや、

一度むし歯になったということは、そこは

「ケアが行き届きにくいところ」である証拠。

つまり、つめものをした部分は

再びむし歯になるリスクが高く、

実際に5~7年おきで再治療が必要になると

いわれています。

すると、治療のたびに歯は削られ、

やがて「つめもの」が「かぶせもの」に変わり、

さらには歯の神経を失って、最終的には

歯そのものを失う「負のサイクル」に

陥ってしまうのです。

はじまりは小さなむし歯でも、

治療による負のサイクルに一度はまってしまうと、

そこから抜け出すのは並大抵のことではありません。

◆1本の歯が引き起こすお口の崩壊ドミノ

とはいえ、

「28本あるうちの1本ぐらいなら

抜けても支障ないのでは?」

と思う方もいらっしゃるでしょう。

確かに歯を失った直後は、

噛みにくさや違和感を覚えるものの、

時間が経つとある程度それにも慣れて、

やがてその歯がないことも

忘れてしまいます。

しかし、この時点ですでに、

お口の崩壊ドミノが始まっています。

たとえば、奥歯が1本抜けてしまった場合、

食べものをかみ砕く力は

抜ける前の約半分に落ちるといわれています。

自分では今まで通り噛めているように思えても、

実際は抜けた歯の周囲にある「別の歯」に

その負担がかかっているに過ぎません。

これは「3本あった家の柱が2本になる」のと同じで、

ここから1本、さらに1本と

次々に柱がダメになっていく様子は

容易に想像できるでしょう。

そして、この状況は抜けた歯の周囲に留まらず、

その隣の歯、さらには

反対側の歯にまでドミノ式に広がり、

最後は「歯がボロボロで噛めない」

という状況に至ってしまいます。

◆歯を守る3つのステップは

「予防」「治療」「メインテナンス」

治療による負のサイクル、

さらにそれに続くお口の崩壊ドミノを

回避する最良の方法はずばり、

むし歯・歯周病を予防すること。

もしも、むし歯や歯周病になってしまった場合でも、

早期に発見し、

速やかに治療を行うことで

歯へのダメージを最小限に抑えることができます。

この2つを叶える唯一の方法が、

歯科医院での定期的なメインテナンスです。

大切な歯を負の連鎖から守るためにも、

ぜひ生涯を通じて定期メインテナンスを心がけましょう。

さくらの山歯科クリニック

〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F

TEL:049-237-7564

URL:http://www.sakuranoyama.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE

投稿者 | 記事URL

2023年11月6日 月曜日

歯周病治療で糖尿病が改善!?その理由とは

こんにちは。院長の内山です。

毎年11月14日は

糖尿病の認知・注意喚起を目的とした

「世界糖尿病デー」というイベントが

開催されています。

この日の前後には、

シンボルカラーの「ブルー」にちなみ、

日本全国のさまざまな施設で、

青色のライトアップイベントが開催されます。

もし、お出かけしたときには

青く照らされた施設がないか

探してみてくださいね。

さて、そんな糖尿病が

歯周病と関係が深い病気と言われているのを

ご存じでしょうか。

実際に、歯周病の人はそうでない人よりも

糖尿病になる割合が約2倍も高い

というデータもあり、

その関連が明らかになっています。

自覚症状のない人も含めると、

歯周病にかかっている人の割合は、

成人の約8割とも。

つまり、まだ表面化していない

「糖尿病予備軍」も、

かなりの割合で存在することが予想されます。

その糖尿病予備軍からの脱却に

歯周病治療が一役買ってくれることが、

近年の研究で明らかになってきました。

今回は、歯周病治療が

糖尿病にもたらす効果について

ご紹介していきます。

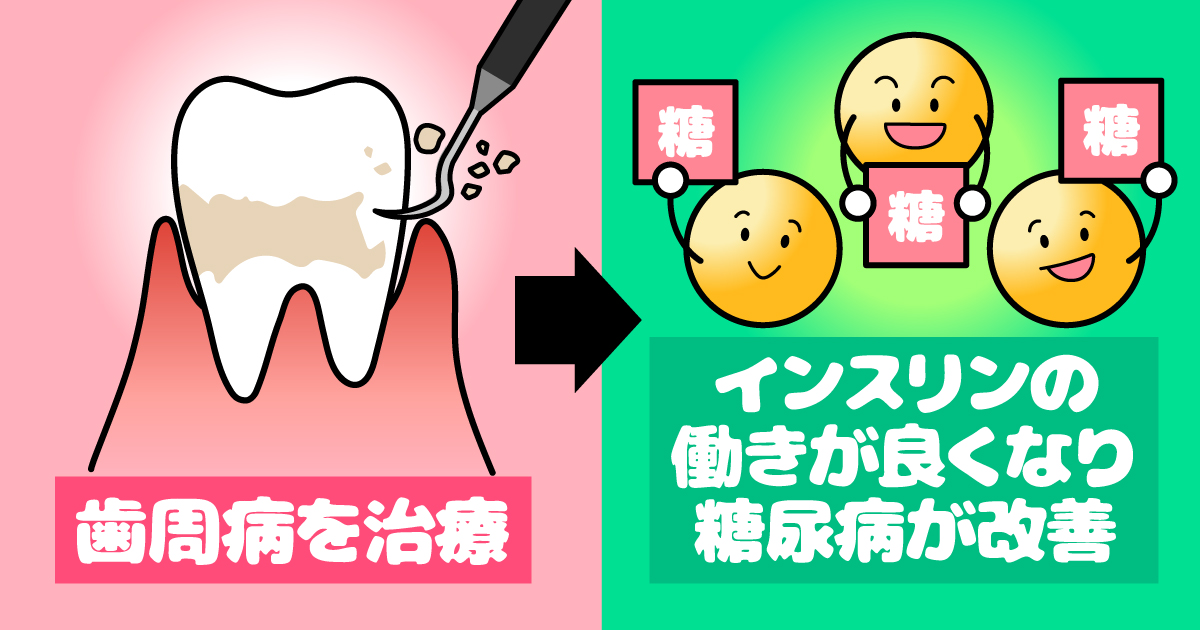

◆歯周病で「血糖値が上がる」って本当?

糖尿病はインスリンという

ホルモンの働きが悪くなり、

「血糖値」が上昇してしまう病気です。

実は、歯周病が進行すると、

血糖値が上がりやすくなることが

わかっています。

歯ぐきの腫れや出血を起こす物質には

「インスリン」の働きを悪くする性質があり、

それが結果的に、糖尿病の発症や悪化へと

つながってしまうのです。

◆歯周病を治療すると

血糖値が改善することが明らかに!

「歯周病で血糖値が上がる」

というのが正しいとすると、

おのずと浮かぶのは

「歯周病を治療すれば血糖値を下げられるのでは?」

という疑問です。

この疑問について

これまで多くの研究者がデータを積み重ねた結果、

歯周病治療が

血糖コントロールや糖尿病の改善に良い作用を

もたらすことが実証されてきました。

これらの研究結果を受け、

今では日本糖尿病学会でも

糖尿病の患者さんに歯周病の治療や

再発予防のための

歯科への定期的な受診を薦めています。

◆健康診断を受けたら、次は歯科へ

歯周病と糖尿病は

いずれも痛みや自覚症状がなく、

知らず知らずのうちに進行するのが特徴です。

「沈黙の病」といわれる

この2つの病気は、

いかに早く見つけて治療につなげるかが、

その後の病状や重症度を大きく左右します。

糖尿病に関しては

年1回の健康診断で

チェックを受ける機会もある一方で、

歯周病については、

自身の状況を詳しく知る機会が

それほど多くありません。

お口の健康を守るためにも、

健康診断で「血糖値」の文字を見たら、

ぜひ、歯周病のことも思い出して、

歯科医院にも足を運んでください。

さくらの山歯科クリニック

〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷2-10MRビル1F

TEL:049-237-7564

URL:http://www.sakuranoyama.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CWnO9qk_LmsCEAE

投稿者 | 記事URL

カテゴリ一覧

- さくらの山歯科クリニックブログ (415)

- 料金表 (1)

- 未分類 (24)

- 求人情報 (3)

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (4)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (5)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (2)