2025年7月29日 火曜日

親知らずが痛いときはどうする?対処法と放置するリスク

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

奥歯が痛くて夜も眠れない、食事も満足にとれないといった経験がある方もいるでしょう。大人になってからこのような経験をするときは、親知らずが原因かもしれません。

今回は、親知らずが痛いときの対処法について詳しく解説します。親知らずが痛くなる原因や、そのまま放置した場合のリスクについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

親知らずとは

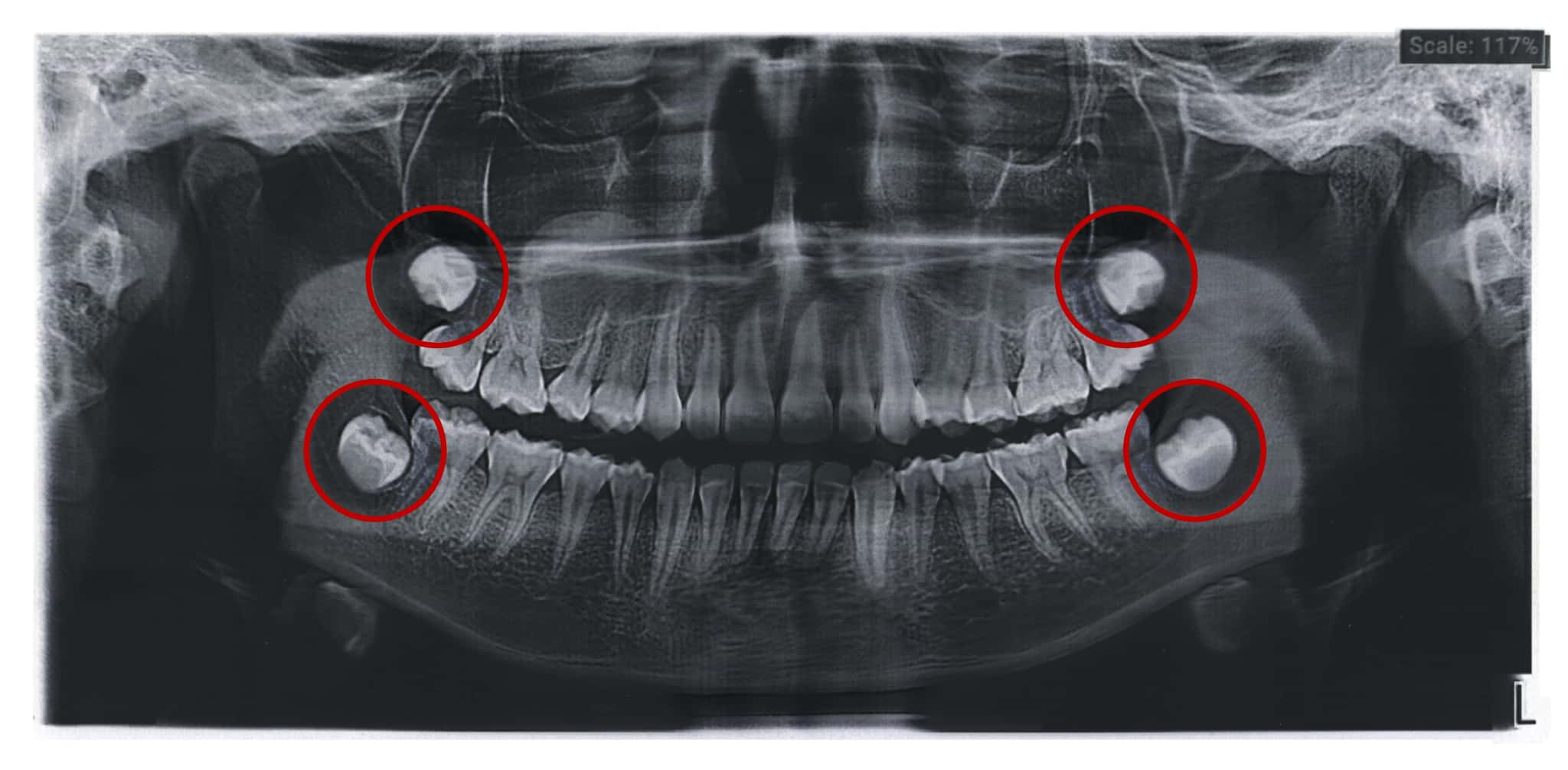

親知らずとは、口の中の最も奥に生えてくる第三大臼歯を指します。10代後半から20代前半にかけて生えてくることが多いですが、生えるタイミングには個人差があります。

親知らずは上下左右の一番奥に1本ずつ、合計で4本生える可能性があります。

ただし、すべての人に4本生えるわけではありません。1〜2本だけ生える人や、まったく生えない人もいます。

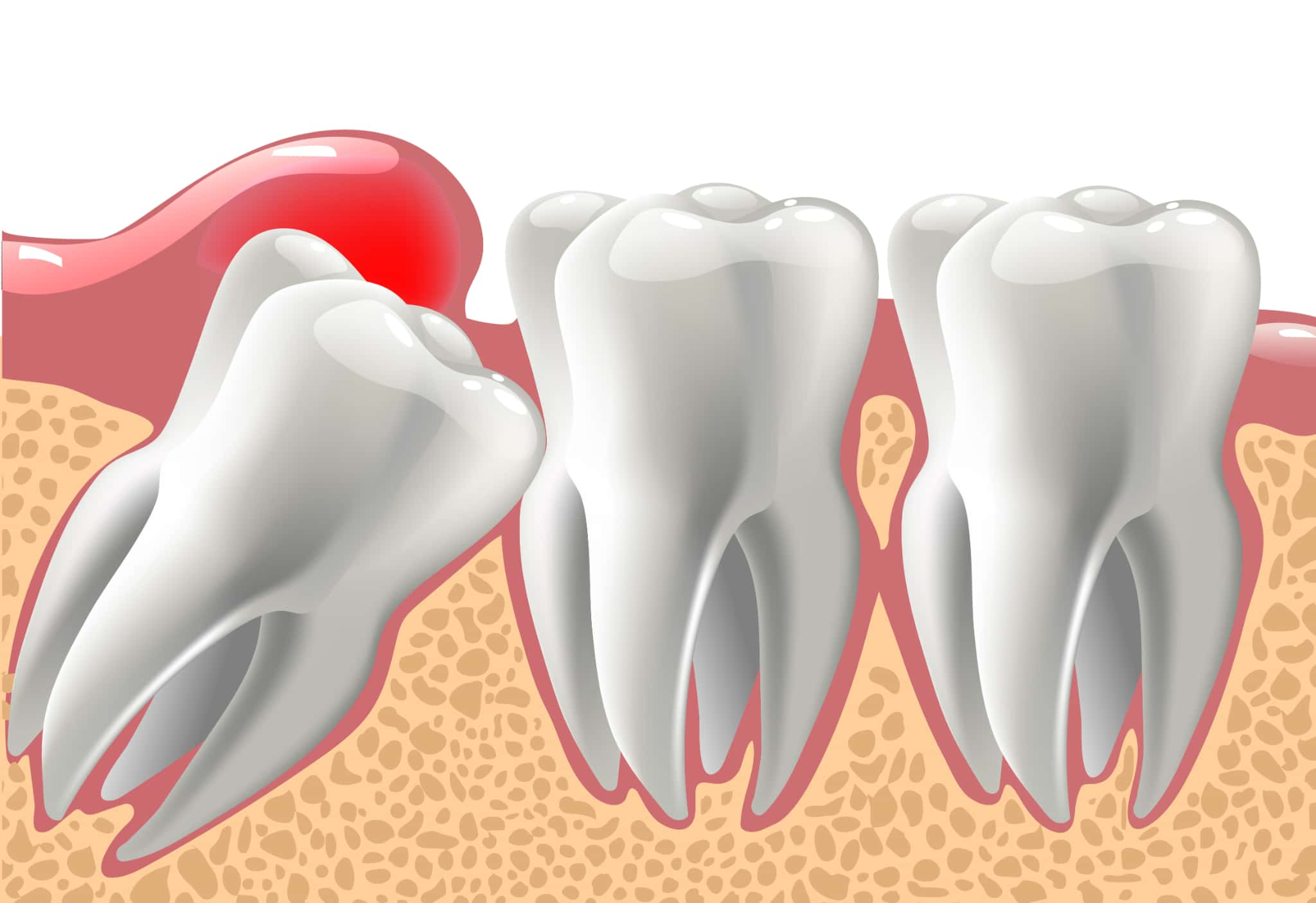

親知らずはトラブルの原因になりやすい歯として知られており、生えるスペースが足りないと横向きに生えたり斜めに生えたりすることがあります。特に、歯の一部分だけが歯茎から露出している半埋伏歯と呼ばれる状態だと、歯ぐきが腫れたり、炎症が起きたりしやすいです。

また、奥に位置するため歯ブラシが届きにくく、虫歯や歯周病になりやすいのも特徴です。また、歯列の最奥に生えるため、治療しづらい歯ともいえます。

一方、真っすぐ生えていて、虫歯もなく、かみ合わせにも問題がなければ、他の奥歯と同じように食べ物を噛む役割を果たします。将来的に他の歯を失ったとき、親知らずを移植する自家歯牙移植という治療を選択できるケースもあります。

親知らずが痛いときに考えられる原因

親知らずが痛いときには、次のような原因が考えられます。

生え始め

親知らずが生える際、歯茎を押し広げながら出てくるため痛みが生じます。顎のスペースが限られている場合は、隣の歯を圧迫しながら生えてくるので歯茎や骨に強い圧力がかかり、ズキズキした痛みや違和感が生じます。

埋伏歯や水平埋伏

親知らずが骨や歯茎の中で横向きになっている水平埋伏や、歯の一部や大部分が埋まったままで不完全に生えてきている埋伏歯の状態はトラブルの原因になりやすいです。こうした親知らずは隣接する歯に圧力をかけ、歯並びに影響を与えたり、歯根にダメージを与えたります。

炎症が起きやすいので痛みや腫れが強く出る傾向があります 。

智歯周囲炎

親知らずが一部だけ出ていて歯茎に覆われた状態になっていると、智歯周囲炎と呼ばれる炎症が起こりやすくなります。歯茎と歯の間に食べかすや歯垢がたまり、細菌が繁殖して炎症を引き起こしている状態です。

虫歯や歯周病の進行

親知らずは歯ブラシが届きにくく、虫歯や歯周病になりやすい歯です。虫歯が神経近くまで達すれば、冷たいものがしみる、痛みを感じるなどの症状がでます。歯周病によって周囲の歯茎に炎症が広がると腫れや出血、痛みなどの症状が出ます。

親知らずが痛いときの対処法

親知らずが痛いときは、次に紹介する対処法を試してみるとよいでしょう。

患部を冷やす

親知らずの痛みが強いときは、冷やすことで炎症や腫れがやわらぐことがあります。保冷剤を直接肌に当てるのではなく、タオルなどで包んで頬の外側から当てるようにしましょう。

冷却することで血管が収縮し、痛みや腫れが一時的に軽減されます。

ただし、冷やしすぎないように、ある程度冷やしたら少し休むなど工夫することが大切です。また、冷却は一時的な処置なので根本的な解決にはならないことを知っておきましょう。

患部を触らない

痛みがあると、つい舌や指で触りがちですが、炎症を悪化させる原因になるので注意が必要です。患部を強く押すと痛みや腫れが増すこともあります。

できるだけ触らずに安静にすることが大切です。気になる場合でも、鏡で様子を確認する程度にとどめ、患部への刺激を避けるようにしましょう。

鎮痛剤を服用する

鎮痛剤を利用するのも有効です。炎症を抑えたり、痛みを和らげたりする効果がある市販薬もあるので、活用してみましょう。

ただし、持病のある人、妊娠中、授乳中の人は歯科医師や薬剤師に相談してから使用するようにしましょう。

口の中を清潔に保つ

親知らずの周囲は歯ブラシが届きにくく、汚れがたまりやすい場所です。痛みがあるときでも、やわらかい歯ブラシを使って優しく歯磨きを行い、口腔内を清潔に保つことが大切です。

歯間ブラシやデンタルフロスを活用することで、歯と歯の間の汚れもしっかり取り除けます。口の中を清潔に保つことで、痛みや腫れの悪化を防げます。

歯科医院を受診する

親知らずの痛みが続く場合は、できるだけ早く歯科医院を受診しましょう。歯科医院では、レントゲン撮影などで親知らずの状態を詳しく調べ、適切な治療法を提案してもらえます。親知らずの治療では抜歯を選択することも多いですが、抜歯以外の治療法もあります。

抜歯による治療

親知らずが原因で繰り返し痛みや腫れを起こしている場合は抜歯を選択することが多いです。抜歯は局所麻酔下で行われます。術後は腫れや痛みが出ることもありますが、問題が続く場合は抜歯が根本的な解決策になります。

抜歯後は、医師の指示に従って安静にし、処方された薬を服用することが大切です。

抜歯以外の治療

親知らずを抜かずに保存する場合は、親知らずの周囲を清掃し、炎症が落ち着くまで経過観察を行います。また、歯並びや噛み合わせに問題がなく、親知らずが正常に生えている場合は、定期的なクリーニングやチェックを受けることで、将来のトラブルを未然に防げます。

親知らずの痛みを放置するリスク

親知らずの痛みを放置していると、次のようなリスクが生じます。

痛みが激しくなる

初期段階では軽い違和感や痛み程度だった症状が、放置すると激痛に変わることは少なくありません。虫歯が歯髄に到達すると激しい痛みが生じます。

その後、神経が細菌感染によって壊死すると一時的に痛みがなくなることがありますが、歯の根の周囲に膿が溜まり、歯茎の腫れや発熱といった症状を引き起こします。

腫れの悪化

親知らずの痛みを放置すると、歯の周囲の組織に炎症が広がって腫れが生じます。初期段階では歯茎の軽い腫れ程度だったものが、進行すると頬全体が腫れあがるようになります。ときには顔の左右のバランスが崩れるほど大きく腫れることもあります。

また、腫れが顎の骨にまで及ぶと、顎骨炎という状態になります。顎骨炎は、放置すると重症化して命に関わることもあります。

発熱する

親知らずの虫歯が進行すると発熱することがあります。また、発熱に伴い、全身の倦怠感や食欲不振、頭痛などの症状も現れます。これらの症状により、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。

発熱は、細菌が引き起こす炎症に対する体の反応です。細菌が血流に乗って全身に運ばれると、深刻な合併症を引き起こすリスクが高まります。

急に症状が悪化する

親知らずの痛みを放置していて、一時的に痛みが軽くなったように思える場合でも、いつまた悪化するかわかりません。例えば、重要な会議中や、出張先などで急に痛みが出ることもあります。

治療をしなければ、いつ痛みが出るか分からないという不安な状態が続きます。

大がかりな治療が必要になる

親知らずの虫歯を放置すると大がかりな治療が必要になります。初期の虫歯は簡単な処置で済みますが、虫歯が歯髄にまで達している場合は感染した神経を除去し、根管内を消毒する根管治療が必要です。

親知らずは位置や形状によって根管治療が困難なことが多いです。その場合は抜歯をする必要があります。

まとめ

普段は虫歯や歯周病によるトラブルが少ない人でも、親知らずの痛みに悩まされるということはよくあります。

親知らずは真っすぐにきれいに生えてこないことが多く、歯と歯茎の間に汚れがたまって炎症を起こしやすいです。また、歯ブラシが届きにくいので虫歯にもなりやすいです。

定期的に歯科検診を受けていれば、親知らずの周囲をきれいにクリーニングしてもらえます。また、痛みが出始めたときでも、初期の段階で適切な治療を受けることができます。

急な親知らずの痛みに襲われないためにも、普段から定期的に歯科検診を受けましょう。

親知らずの痛みにお悩みの方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年7月22日 火曜日

歯周病はこうして始まる!初期症状と予防する方法!

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

歯周病は静かに進行する病気です。気付いたときには歯がぐらついていたということも少なくありません。そのため、歯周病の初期段階の症状を知り、早期に治療を受けることが大切です。

この記事では、歯周病の初期症状、進行するリスク、予防法について解説します。

歯周病とは

歯周病とは、口内に細菌が繁殖し、歯を支える歯周組織が炎症を起こす病気のことをいいます。歯周病の原因は、口内の汚れに潜む歯周病菌です。また、食生活や口内環境の変化、喫煙、ストレスなどが原因で引き起こされる場合もあります。

歯周病の初期段階では、痛みなどの明確な症状が現れることはほとんどありません。そのため、自覚症状が現れるころには、歯周病が中等度以上に悪化していることもあるのです。

歯周病が悪化すると歯がぐらつき始め、最終的には自然に抜け落ちることもあります。そのため、初期症状にいち早く気付き、早急に歯周病治療を開始することが大切です。また、歯周病を予防するために、日頃から口腔ケアを適切に行いましょう。

歯周病の初期症状

歯周病の初期段階では、虫歯のような歯の痛みなどの明確な症状がないため気付きにくいのが特徴です。ここでは、気付きにくい歯周病の初期症状について解説します。

歯茎の腫れ

歯周病により歯茎が炎症を起こすと、歯茎が赤や赤黒く変色し、ぶよぶよと腫れあがることがあります。歯と歯の間の歯茎がぶよぶよと丸く腫れていたり、ほかの箇所と比べて歯茎が赤く変色していたりするようなら注意しなければいけません。

歯茎からの出血

歯茎が赤く腫れて炎症を起こすと、出血しやすくなります。歯ブラシを当てたときや硬いものを噛んだときに出血した場合、歯周病の初期段階のサインかもしれません。痛みがないからと放置していると、歯周病が進行する可能性があります。

特に、歯茎の腫れや出血を繰り返している場合は要注意です。このような場合は、痛みがなくても一度歯科医院を受診するのがよいでしょう。

口臭

歯周病の原因菌である歯周病菌は、活動が活発になると不快なガスを発生させます。これによって、口臭が強くなることもあるのです。

口臭は自分では気付きにくく、知らないうちに他人に不快感を与えているかもしれません。口臭が気になり始めたら、歯周病を疑って早めに歯科医院を受診してください。

口内のねばつき

口内のねばつきの原因が、ストレスや体調不良などの一時的なものなら問題ありません。

しかし、歯周病菌の繁殖や歯茎の炎症によって口内がねばつくこともあります。特に、歯周病が進行すると、歯茎から粘度の高い歯肉溝滲出液という液体が出始め、口内のねばつきが慢性化することがあるのです。

また、口内の乾燥によりねばつくこともありますが、乾燥は歯周病を悪化させる要因でもあります。口内のねばつきが気になる場合は、一度歯科医院を受診するとよいでしょう。

食べかすが詰まりやすくなる

歯茎に炎症が起こると、歯と歯茎の境目に歯周ポケットという溝が形成されます。健康な歯茎の場合、歯周ポケットの深さは3mm以下です。

しかし、歯茎に炎症が起こるとこの溝が深くなり、汚れが溜まりやすくなるのです。さらに、歯と歯茎の境目には歯ブラシが入りにくいため、放置すると症状が悪化しやすいのも特徴です。以前より食べかすが詰まるようになったという場合、歯周病の発症のサインかもしれません。

歯周病が進行するリスク

初期の歯周病は痛みがないことが多いため、そのまま進行することも少なくありません。

しかし、以下のようなリスクがあるため、早期に治療を開始することが大切です。

口臭がきつくなる

歯周病が悪化すると、口臭がきつくなることがあります。特に、歯周病菌が発するガスと膿が合わさると、強烈なにおいになるでしょう。口臭があると他人に不快感を与え、コミュニケーションに支障をきたすこともあるため注意が必要です。

歯がぐらつくようになる

顎の骨にまで炎症が広がると、歯を支える骨が吸収され、歯がぐらつき始めます。ここまで歯周病が進行すると、歯が長く見える、食べ物が噛みにくいなどといった症状も現れます。この状態にまで進行してから歯周病に気付くこともあるでしょう。

一度吸収された骨を元に戻すことは難しいです。そのため、初期の段階で歯周病に気付き、すぐに治療を開始することが歯を守ることにつながります。

歯が抜け落ちる

歯周病が重度の状態にまで進むと、歯のぐらつきがひどくなり、最終的には自然に歯が抜け落ちることがあります。1本でも歯が抜け落ちると、噛む力が失われ、お口全体に悪影響を及ぼすこともあるのです。

失った歯は元には戻せないため、入れ歯やブリッジ、インプラントなどで歯の機能を回復させる必要があります。これらの治療は周りの歯に負担をかけたり、費用がかかったりと患者様への負担が大きいといえます。

そのため、定期的にメンテナンスを受け、歯周病の進行を防ぐことが重要です。

全身の健康に悪影響を及ぼす

歯周病を放置すると、お口の中だけでなく全身にも悪影響を及ぼすことがわかっています。歯茎や骨の炎症が慢性化すると、出血を起こした部位から歯周病菌が侵入し、全身を巡ります。これにより、以下の疾患を引き起こすことがあるので注意が必要です。

- 糖尿病

- 心疾患

- 脳疾患

- 骨粗しょう症

- 誤嚥性肺炎

- アルツハイマー型認知症

- 低体重児出産

- 早産

お口の中だけの病気と思って歯周病を放置していると、全身に悪影響を及ぼし、命を脅かす大病を発症することもあるのです。特に、免疫力の落ちている高齢者や持病のある方は、全身疾患を引き起こすリスクが高いため注意しなければなりません。

歯周病を予防する方法

歯周病の主な原因は磨き残しですが、生活習慣や食生活などによっても発症・悪化することがわかっています。ここでは、歯周病を予防する方法をご紹介します。

丁寧に歯磨きをする

口内に汚れが残っていると細菌が繁殖して歯周病を発症しやすくなります。そのため、できるだけ毎食後に歯磨きを行いましょう。歯茎に腫れや出血が見られる場合は、やさしい力で歯茎をマッサージするように磨いてください。

特に、歯ブラシの届きにくい歯周ポケットや歯と歯の間には汚れが残りやすいです。歯ブラシはもちろん、歯間ブラシやフロスを使用して細かい部分に付着した汚れをしっかり取り除きましょう。歯磨きの仕上げには、殺菌効果のあるマウスウォッシュを使用するのも効果的です。

丁寧に歯磨きを続けることで、口内の細菌の数を減らすことができれば、歯周病の予防につながるでしょう。

食生活を改善する

糖分を多く含んだ食事を摂ると、歯垢の生成が促され、歯周病のリスクを高めます。また、間食の回数が多い方も歯周病になりやすいです。なぜなら、口内に汚れが溜まりやすくなることで、細菌の働きが活発になるからです。

歯周病を予防するためにも、甘いものを控え、間食の回数を減らしましょう。また、免疫力が低下すると歯周病の発症リスクが高まるため、栄養バランスの取れた食事を意識することも大切です。

禁煙する

喫煙すると、歯茎の血行不良が起こります。これにより、免疫力が低下することで、歯周病の発症リスクが高まるのです。そのため、歯周病を予防したいのなら、禁煙することは避けられません。

ストレスを溜めない

ストレスは口内の乾燥を招き、細菌の働きを活発にさせます。さらに、免疫力が低下することで、歯周病だけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあるのです。睡眠を十分にとったり、趣味を充実させたり、運動を行ったりと、ストレスを溜めないよう心がけましょう。

定期的にメンテナンスを受ける

歯周病を予防するためには、ご自宅でのケアだけでなく歯科医師や歯科衛生士などのプロによるケアも欠かせません。なぜなら、どれだけ丁寧にセルフケアをしていても、口内には汚れが残るからです。

特に、歯垢が歯石へと変化すると、歯ブラシでは取り除けません。そのため、定期的に歯科医院でクリーニングを受けて除去することが大切です。プロによるクリーニングで、細かい部分に付着した汚れを除去できれば、歯周病を未然に防ぐことにつながります。

さらに、定期的にお口の中をチェックしてもらうことで、トラブルにいち早く気付き、早期に治療を開始することも可能です。これにより、歯を守ることにつながるでしょう。

まとめ

歯周病は歯茎の腫れや出血、口臭といった一見気付きにくい症状から始まります。そのため「一時的なものかな?」と思っていると、気付いたときには悪化していることがあるのです。

毎日歯磨きをするときに口内の状態を確認し、歯や歯茎の異変にいち早く気付くことが大切です。また、歯周病の症状を見逃さないためにも、定期的に歯科医院で検診を受けましょう。

歯周病の症状にお悩みの方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年7月15日 火曜日

根管治療後に痛みが続くときはどうする?対処法を詳しく解説

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

虫歯が神経まで達したときや、過去の治療後に歯の内部で感染が再発した場合に行われる根管治療は、歯を残すための非常に重要な処置です。

しかし、治療後にも痛みが続くことがあり「本当に治っているのか?」「このまま様子を見てよいのか?」と不安に思う方も少なくありません。特に、強い痛みが長引くと、日常生活に支障をきたすことがあります。

この記事では、根管治療の基本的な内容から、治療中や治療後に生じる痛みの原因、さらには痛みが続く場合の具体的な対処法までを詳しく解説します。受診すべきタイミングやセルフケア方法についても取り上げますので、ぜひ参考にしてください。

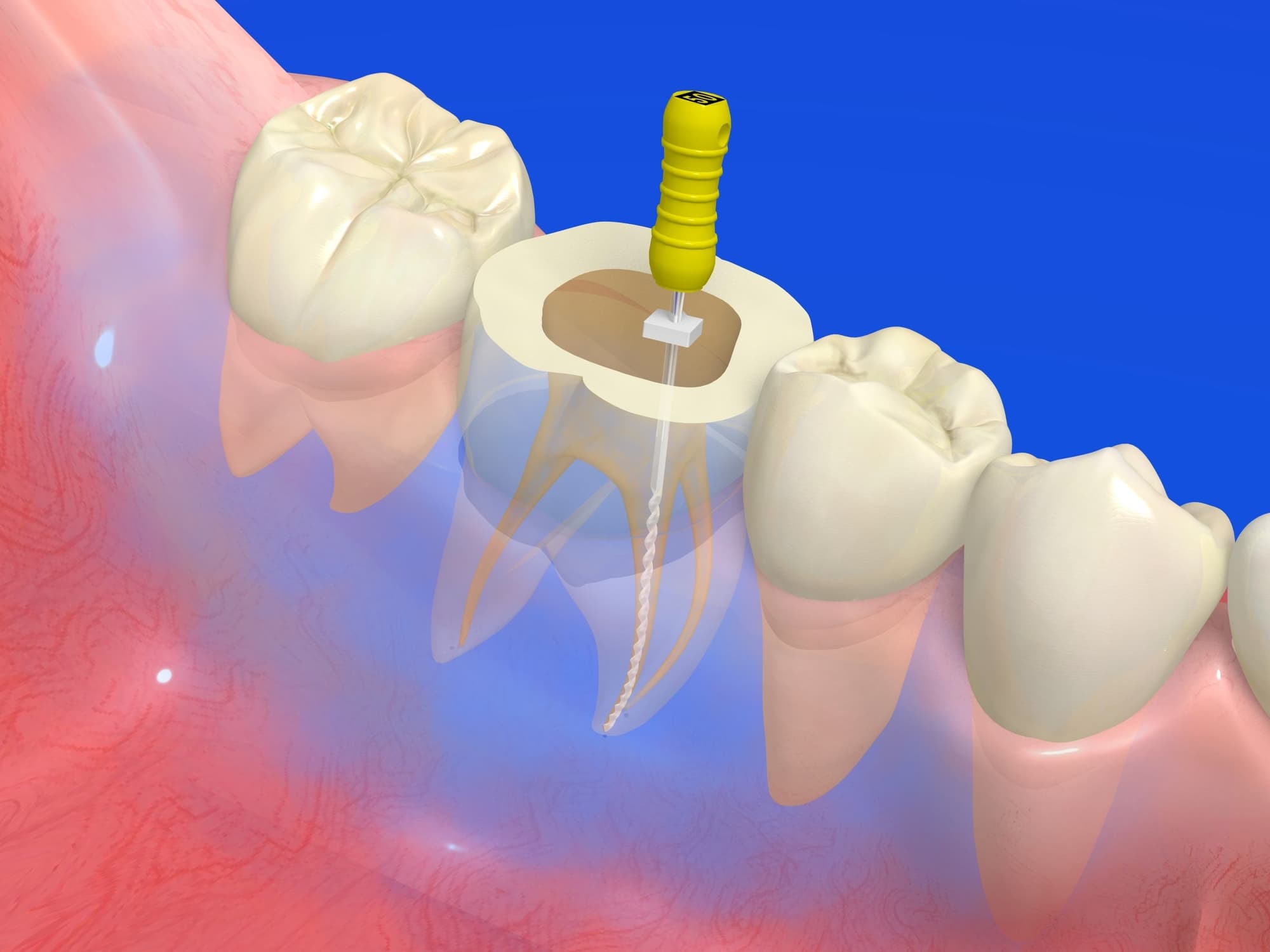

根管治療とは

根管治療とは、歯の内部にある神経や血管が通る細い管から感染した組織や細菌を取り除き、内部をきれいに消毒・洗浄した後に薬剤で密封する治療のことです。虫歯が進行して歯の神経にまで達した場合や、過去に治療した歯の根に炎症や感染が再発した場合などに行われます。

根管治療の目的は、痛みや炎症の原因となる細菌を徹底的に除去し、歯の保存を図ることです。歯の根は非常に細かく枝分かれしているため、治療には高い技術力が必要とされます。そのため、治療は1回で終わることは少なく、数回に分けて行われるのが一般的です。

根管治療は歯を抜かずに残すために非常に重要な処置です。

根管治療中は痛いのか

根管治療と聞くと痛いというイメージを持つ方が多いかもしれませんが、実際には治療中の痛みはそれほど強くありません。治療の際には局所麻酔が行われるため、基本的には痛みを感じずに治療を受けることができます。

ただし、麻酔が切れた後に違和感や軽い痛みを感じることがあります。これは、治療による刺激や歯の根の周囲にまだ炎症が残っているために起こる一時的な反応であり、通常は数日以内に落ち着きます。

また、根管の内部を器具で清掃した際に周囲の組織に触れると、一時的に鈍い痛みや腫れが出ることもありますが、これも自然な経過の一部です。

根管治療中の痛みが強かったり長引いたりする場合は、細菌感染が広がっている可能性や、他の原因が隠れている場合もあります。そのようなときは無理に我慢せず、担当の歯科医師に状況を伝えることが重要です。

根管治療後は痛いのか

根管治療が終了した後も、しばらくの間痛みが残ることは珍しくありません。特に、治療後1〜3日程度は、噛んだときに違和感を覚えたり、軽度の痛みが生じたりすることがあります。

これは、治療による物理的な刺激や歯の根の先にある組織にまだ炎症が残っているためで、ほとんどの場合は時間の経過とともに自然におさまります。

また、治療中に使用された器具や薬剤によって、歯の周囲に軽いダメージが加わることもあり、それが一時的な痛みの原因となる場合もあります。このような症状は、鎮痛薬の服用で対処できることが多く、過度に心配する必要はありません。

しかしながら、数日以上経っても痛みが続いたり腫れが引かなかったりする場合は、治療が不完全で根管内に細菌が残っている可能性も考えられます。治療済みの歯の根の先に膿がたまり、根尖病巣(こんせんびょうそう)が形成されているケースもあります。

痛みの程度や経過をしっかりと観察し、異常があれば早めに担当の歯科医師に相談しましょう。

根管治療後に痛みが続くときの対処法

根管治療が終わった後、数日以上経っても痛みが引かない、あるいは逆に悪化しているような感覚がある場合、何らかのトラブルが起きている可能性があります。歯の内部や周囲の組織に再感染が生じていたり、治療が不完全であったりすることが考えられます。

痛みが慢性的に続く場合や腫れ・発熱・膿の排出などの症状が現れた場合には、できるだけ早く歯科医師に相談することが重要です。

また、根管治療後の痛みには個人差があり、原因や対処法もさまざまです。ここでは、痛みが長引いたときに自宅でできるセルフケアや歯科医院での再治療など、代表的な対処法について詳しく紹介していきます。

自宅でできるセルフケアと注意点

治療後の痛みが軽度であれば、鎮痛薬の服用や冷たい飲食物の摂取を控えるといったセルフケアで対処できる場合があります。市販の鎮痛剤を使用する場合は、用法・用量を守り、長期間の服用は避けましょう。

また、患部を無理に刺激しないことも大切です。硬い物を噛まないようにする、歯磨きの際に優しくケアするなど、日常生活の中での工夫も痛みの軽減につながります。

ただし、数日たっても改善しない場合は必ず歯科医院を受診してください。

歯科医院での対処法

痛みが1週間以上続いたり、腫れや発熱、膿の排出といった症状が見られたりする場合は、速やかに歯科医院を受診することが大切です。歯科医院ではまず、レントゲン撮影やCTなどの検査で、根管内に感染が残っていないか、歯根に異常がないかを確認します。

細菌に再感染している場合は、再度根管治療を行う必要があります。過去の充填材を除去し、再び洗浄・消毒を行い、根管内を清潔に保つ処置を行います。再治療でも改善が見られない場合には、歯根端切除術などの外科的処置が選択されることもあります。

また、被せ物や詰め物のサイズが合っていないことが原因で痛みが生じている場合は、噛み合わせの調整によって症状が改善するケースもあります。

どのような場合でも、痛みの原因を正確に特定するためには専門的な診断が必要です。自己判断せず、早めに歯科医師の診察を受けましょう。

根管治療の流れ

根管治療は、1回の治療で完結することはほとんどなく、通常は複数回にわたって行われます。ここでは、根管治療の流れを解説します。

初回診察と診断

まず、歯科医院で診察を受け、レントゲンを撮影して歯の状態を確認します。この段階で、歯髄に感染が広がっているか、他の治療法では改善が難しいかを判断します。

根管治療が必要な場合、歯科医師が治療の詳細について説明し、治療方法や回数、治療期間などについて話し合います。

麻酔と治療開始

根管治療の際は、局所麻酔を使用して痛みを感じないようにします。麻酔が効いた後、歯科医師が歯の表面を開け、内部の神経や血管が入っている歯髄腔にアクセスします。

この部分は非常に敏感なため、麻酔が十分に効いていることを確認してから治療を進めます。

歯髄の除去と清掃

歯髄が感染している場合、その部分をすべて取り除きます。専用の器具を使って根管内を清掃し、感染した組織を徹底的に除去します。

根管内は細くて複雑な形状をしているため、慎重に行われる作業です。この段階で清掃と消毒が十分に行われなければ、感染が再発するリスクがあります。

仮封と経過観察

根管内を清掃した後、薬剤を使って仮封をします。仮封の状態で数日から1週間ほど経過観察を行い、感染が再発しないかを確認します。

根管の充填と最終封鎖

感染が完全に除去され、経過観察後に問題がないと判断されると、根管内を最終的に薬剤で充填します。これによって、細菌の再感染を防ぐことができます。

この作業が終わった後、治療部位を封鎖してしっかりと密封します。

補綴物の装着

根管治療後は、歯の強度が低下するため、補綴物(クラウンやインレーなど)を装着して歯を保護します。補綴物は、歯の形状や機能を回復させるため、治療後の歯を長期的に守る役割を果たします。

定期的な経過観察

根管治療後も定期的に歯科医院を受診して、経過観察を受けましょう。特に、治療直後は、治療部位に異常がないか、痛みが再発していないかを確認することが大切です。

定期的なチェックを受けることで、治療の効果を長期的に維持できます。

まとめ

根管治療は、重度の虫歯や歯の内部に感染が生じたときに、歯を残すために必要不可欠な治療法です。

しかし、治療後に痛みが続くことがあるため、不安に感じる方も多いでしょう。一時的な炎症や刺激による痛みがほとんどであり、数日から1週間ほどで自然に治まります。

痛みや腫れが続く場合は、再感染や他のトラブルの可能性も否定できないため、早めに歯科医師に相談しましょう。歯を残すためには、早めに受診し適切に対応することが重要です。気になる症状があれば、早めに歯科医院を受診し、必要に応じて再治療を検討しましょう。

根管治療を検討されている方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

2025年7月8日 火曜日

乳歯が虫歯になった場合はどうやって治療する?治療法と予防法

こんにちは。埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」です。

永久歯に比べると乳歯は弱いため、虫歯のリスクが高いです。そのため、気付いた時には乳歯が虫歯になっていたということも少なくありません。

この記事では、乳歯の虫歯になりやすい原因や治療法、予防法について解説します。

乳歯は虫歯になりやすい?

大人の歯よりも乳歯は虫歯のリスクが高く、進行のスピードも速いといわれています。具体的な理由を確認しましょう。

エナメル質が薄いから

歯は外側から、エナメル質、象牙質、神経の3つから成っています。エナメル質は体の中で最も硬い組織で、大人の歯であれば厚みが十分にあるため、虫歯の出す酸に強いといわれています。

しかし、乳歯のエナメル質は薄く、大人の歯の半分程度しかありません。これにより、虫歯のリスクが高まる上、内部に虫歯が到達しやすいことで進行スピードも速いです。

歯の質がやわらかいから

発達途中である乳歯は、大人の歯に比べると歯の質自体がやわらかいです。そのため、乳歯は虫歯の酸に弱く、溶けやすいのです。

また、エナメル質の厚みが薄いことにくわえ、神経が大きいという特徴もあります。これにより、一度虫歯が内部まで進行すると、神経まで短期間で到達し、虫歯が重症化することもあるので注意が必要です。

痛みを感じにくいから

痛みの感じ具合には個人差がありますが、子どもの多くが痛みに鈍いといわれています。大人の場合、歯がしみたり痛んだりする症状で虫歯に気付きます。

しかし、子どもの場合は歯が痛いという感覚をあまり感じられないことがあります。また、大人の虫歯が黒くなるのに対し、乳歯の虫歯は白いことで、見た目には気付かないケースも少なくありません。

1日の食事回数が多いから

小さな子どもの場合、1回の食事量が少ないため、おやつで栄養を補うのが一般的です。

しかし、1日の食事回数が多くなると、口内に細菌が繁殖しやすくなり、乳歯の虫歯のリスクが高まります。特に、糖質を含んだ甘い飲食物は、虫歯菌のエサとなるため注意が必要です。

歯磨きが難しいから

小さな子どもの場合、自分では十分に歯を磨けません。特に、生えかけの乳歯や永久歯がある場合、歯列から外れることで歯磨きの難易度は上がります。

そのため、きちんと毎日歯磨きしていても、虫歯のリスクが高くなることがあります。

虫歯になりやすい部分は?

乳歯の虫歯リスクが高い部分は、以下の3つです。

奥歯

大人の歯よりも、乳歯の奥歯の溝は深い形状をしています。そのため、丁寧に歯ブラシを当てていても、汚れが溜まりやすいです。

また、奥歯と奥歯の間には汚れが溜まりやすい上、歯ブラシの毛先が入りにくい箇所です。奥歯を磨く際には、歯ブラシだけでなくフロスを使用するのがよいでしょう。

上の前歯

前歯の裏側は平面的ではなく、少しくぼんでいることで汚れが残りやすい箇所です。特に、哺乳瓶やストローで飲み物を飲む小さな子どもの場合、上の前歯の裏側に汚れが溜まりやすいです。

歯茎の境目

大人の歯と同様、乳歯と歯茎の際も虫歯のリスクが高い箇所です。歯磨きをする際には、歯茎の際に歯ブラシの毛先が当たっているか意識しながら歯磨きしましょう。

ただし、歯茎の際は痛みを感じやすい箇所です。仕上げ磨きの際にはやさしい力で磨くことを心がけてください。

乳歯の虫歯を放置するリスク

いつか乳歯は抜けると、乳歯の虫歯を放置する方も少なくありません。

しかし、以下のリスクがあるため、放置せずに歯科を受診しましょう。

歯並び・噛み合わせが悪化する

重度の虫歯で大部分が溶けたり、早期に抜歯したりした場合、できた隙間を埋めるために周りの歯が倒れることがあります。これにより、お口全体の歯並び・噛み合わせが悪化することがあるのです。

また、永久歯の生えるスペースがなくなることで、永久歯の歯並びにも悪影響を及ぼします。

永久歯に悪影響を与える

乳歯の虫歯が重度になると、根の先に膿が溜まることがあります。放置すると乳歯の下にある永久歯にも影響が及び、永久歯の変色や形態異常、発育不全を招くことがあるので注意が必要です。

永久歯が虫歯になるリスクが高まる

虫歯を放置すると、お口の中で虫歯菌が活発になります。これにより、他の乳歯や生え変わった永久歯にも虫歯が広がり、口内環境が悪化することがあります。

顎の発達を阻害する

虫歯で歯がしみる・痛いといった症状が出ると、虫歯でない箇所だけで噛むようになり、噛み合わせが悪化することがあります。顎の発達が阻害され、結果的に永久歯の歯並びの悪化、噛む力の発育不全につながる可能性があります。

子どもの発育に悪影響を与える

虫歯で歯がしみる・痛むといった症状が出始めると、食事や歯磨きなどの度にストレスを感じるようになります。さらに虫歯が大きくなると、何もしなくても症状が出るようになり、寝られないほどの激しい痛みが出る可能性もあるでしょう。

ストレスにより食事や睡眠が阻害されると、子どもの発育に悪影響を与えることがあるので注意が必要です。また、虫歯で歯が欠ける・穴が空くと、見た目が悪くなったり、空気が漏れて滑舌が悪くなったりすることもあります。

乳歯が虫歯になった場合はどうやって治療する?

虫歯は、段階ごとに治療法が異なります。ここでは、乳歯の虫歯の段階ごとの治療法について解説します。

ごく初期の虫歯

乳歯のエナメル質がわずかに溶けた状態で、穴が空いていない状態です。わずかに白や黄色に濁った状態であれば、歯を削る治療は必要ありません。

フッ素塗布により歯質の強化・再石灰化を促すことで、虫歯の進行を食い止められます。歯科医院では専用のフッ素ジェルを使用し、定期的にフッ素塗布を行うことで経過観察を行うのが一般的です。

エナメル質の虫歯

エナメル質の変色だけでなく、歯に穴が空いた状態になると歯科治療が必要です。虫歯部分を削り取り、レジンという白い詰め物で歯を補います。簡単な治療のため、1日で終わることが多いです。

象牙質の虫歯

象牙質まで虫歯が進んでいる場合も、虫歯部分を削り取り、レジンを詰める治療を行います。虫歯の大きさによっては、被せ物が必要な場合があります。

このような場合は1日では治療が終わらず、2回の通院が必要になるのが一般的です。

神経の虫歯

神経にまで進んだ虫歯の場合、複数回の通院が必要です。麻酔をして虫歯部分を削り、神経も取り除きます。さらに、歯の根の中を消毒する治療を行い、その後、被せ物で歯を修復します。

乳歯の根っこだけが残った大きな虫歯

乳歯がほとんど残っていないほど大きな虫歯の場合でも、まずは根っこの治療を行います。早期に乳歯を失うと、永久歯の歯並びに影響を及ぼすからです。

しかし、状態が悪く改善が見込めない場合には、抜歯を行うことがあります。このような場合、永久歯の生えるスペースを維持する治療も行います。

乳歯が虫歯になるのを防ぐ方法

乳歯の虫歯を予防するためには、セルフケアと歯科医院でのケアを併せて行うことが重要です。

歯磨きの習慣を身につける

口内に汚れが溜まったままになると、虫歯のリスクを高めます。そのため、お子様の歯磨きの習慣を身につけましょう。

食後は歯磨きを行い、お子様の歯磨きの後は親御様が仕上げ磨きを行ってください。奥歯の溝や上の前歯の裏は丁寧に歯磨きし、歯と歯の間はフロスを使用するのがよいでしょう。

食生活の見直し

お口の中に食べ物がある時間が長くなると、虫歯のリスクが高まります。特に、甘い飲食物を摂る回数が多い、だらだらと食事するなどの場合は要注意です。

食事やおやつの時間を決めて摂り、食後は歯磨きすることを習慣づけましょう。また、糖分の多いジュースやスポーツ飲料は控え、水やお茶で水分補給することが推奨されます。

フッ素塗布

歯科医院でできる虫歯の予防策として、フッ素塗布が推奨されています。フッ素とは、歯質を強化し、歯の再石灰を促す成分のことです。また、虫歯菌の働きを弱める効果もあるため、定期的に歯の表面に塗布することで虫歯予防に非常に有効です。

3~6ヶ月に1回、フッ素塗布を行うのがよいでしょう。

シーラント

シーラントとは、汚れが溜まりやすい奥歯の溝を平な形状に埋める治療法のことです。あらかじめ虫歯のリスクの高い箇所を平らにすることで、虫歯の発症を抑える効果があります。

定期的な歯科検診

乳歯の虫歯の進行スピードは速いため、定期的に歯科検診を受けることが推奨されます。症状がない場合でも、定期的に歯科検診を受けましょう。

また、歯科検診では、クリーニングや歯磨き方法のアドバイス、フッ素塗布も行います。これにより、セルフケアの質を高め、虫歯になりにくい口内環境づくりができます。

まとめ

大人に比べると、乳歯は歯の厚みが薄く、硬度もやわらかいです。そのため、乳歯は虫歯になりやすく、進行スピードも速いため注意が必要です。ごくわずかな虫歯であれば、歯を削る治療は必要ありません。

しかし、重度の乳歯の虫歯になると、神経の治療が必要になり、複数回の通院が必要になります。「いつか乳歯は抜けるから」と放置していると、永久歯やお子様の発育にも悪影響を及ぼすかもしれません。

日頃から歯磨きと歯科検診で予防し、異変があればすぐに歯科医院を受診することが重要です。

乳歯の虫歯を予防したい方は、埼玉県鶴ヶ島市「鶴ヶ島駅」より徒歩8分にある歯医者「さくらの山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、お子さまからお年寄りまで安心して通える、優しくてアットホームな歯医者さんを目指しています。虫歯治療や歯周病治療だけでなく、お子さまの治療や審美歯科にも力を入れています。

当院のホームページはこちら、ぜひご覧ください。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2026年2月 (3)

- 2026年1月 (4)

- 2025年12月 (4)

- 2025年11月 (4)

- 2025年10月 (4)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (4)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (4)

- 2025年3月 (4)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年3月 (2)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (2)

- 2019年3月 (3)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (4)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年9月 (4)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (5)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (5)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (5)

- 2015年10月 (4)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (3)

- 2014年8月 (3)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (4)

- 2013年12月 (2)